"Pero aprendemos también a esperar. Porque lo que un niño desea, es raro que le llegue oportunamente...Nadie podría decir de qué se trata, y nadie lo ha recibido...todavía no existe."

"Más aún, lo que con este concepto se designa se halla en el horizonte de la conciencia adecuada de toda cosa, bien en el horizonte ya amanecido, como en el que todavía tiene que amanecer... Espera, esperanza, intención hacia una posibilidad que todavía no ha llegado a ser..."

"El tema fundamental de una filosofía que permanece y es, porque está haciéndose, es la patria que todavía no ha llegado a ser, todavía no alcanzada tal como se va formando y surgiendo en la lucha de lo nuevo con lo viejo...es filosofía del futuro, es decir, también del futuro en el pasado.. incluso en lo recordado hay un impulso y una ruptura, una incubación y una anticipación de lo que todavía no ha llegado a ser. Y esta ruptura, es, a la vez, un comienzo para todos los fenómenos en los que alienta algo que todavía no ha llegado a ser y que quiere articularse. El elemento anticipador actúa así en el campo de la esperanza."

"Lo todavía- no-consciente en el ser humano pertenece, por eso, siempre a lo todavía-no-llegado a ser, todavía-no-producido, todavía-no-manifestado en el mundo. Lo todavía-no- consciente se comunica y se incluye recíprocamente con lo todavía-no-llegado a ser, especialmente con lo que está surgiendo en la historia y en el mundo. De tal suerte, que la investigación de la conciencia anticipadora debe servir fundamentalmente para hacer comprensible psíquica y materialmente las visiones en sentido propio que se desprenden de aquella...De lo anticipante hay que ganar conocimiento sobre la base, por tanto, de una ontología de lo que todavía-no es."

Ernst Bloch. El principio esperanza.

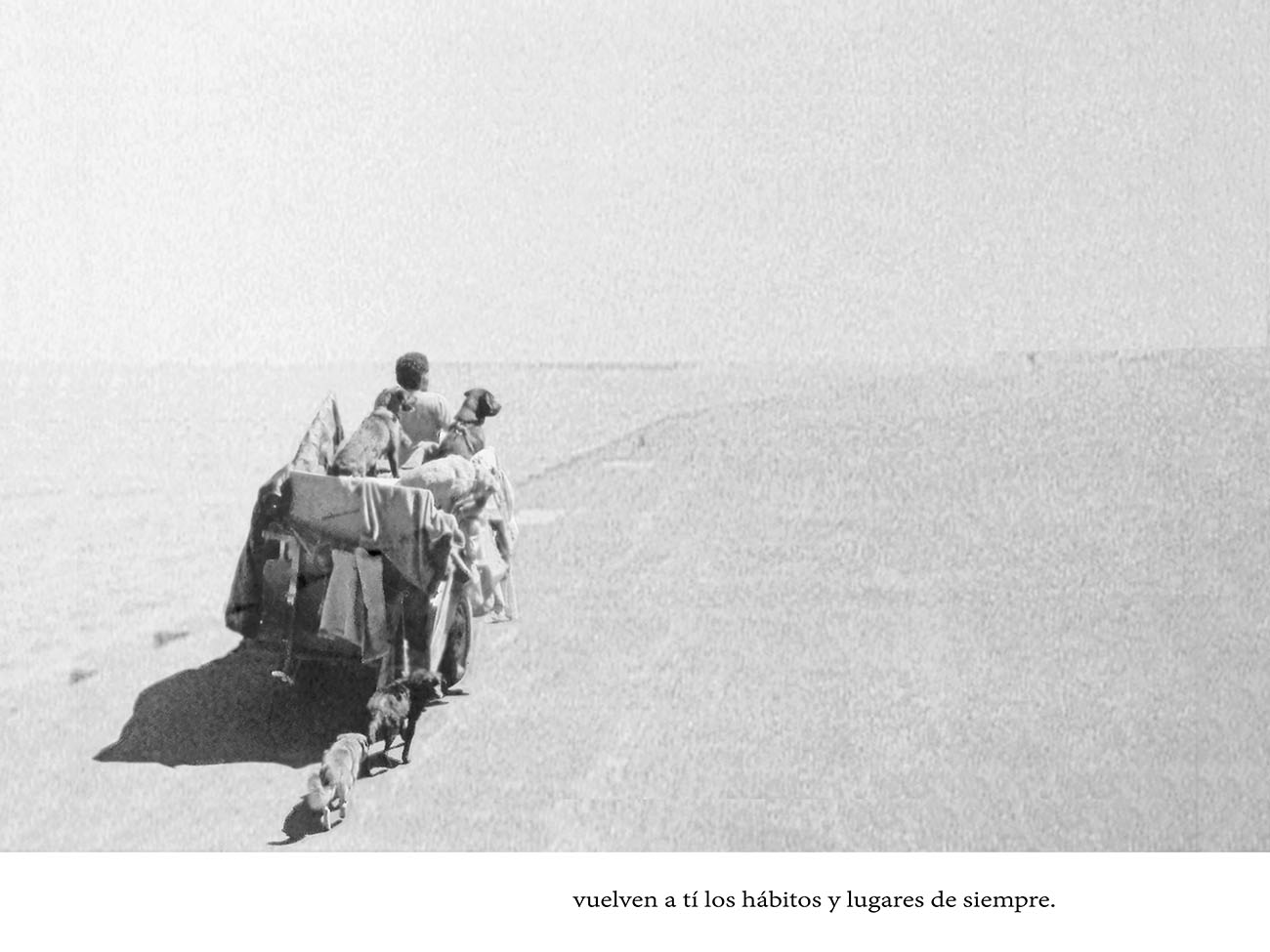

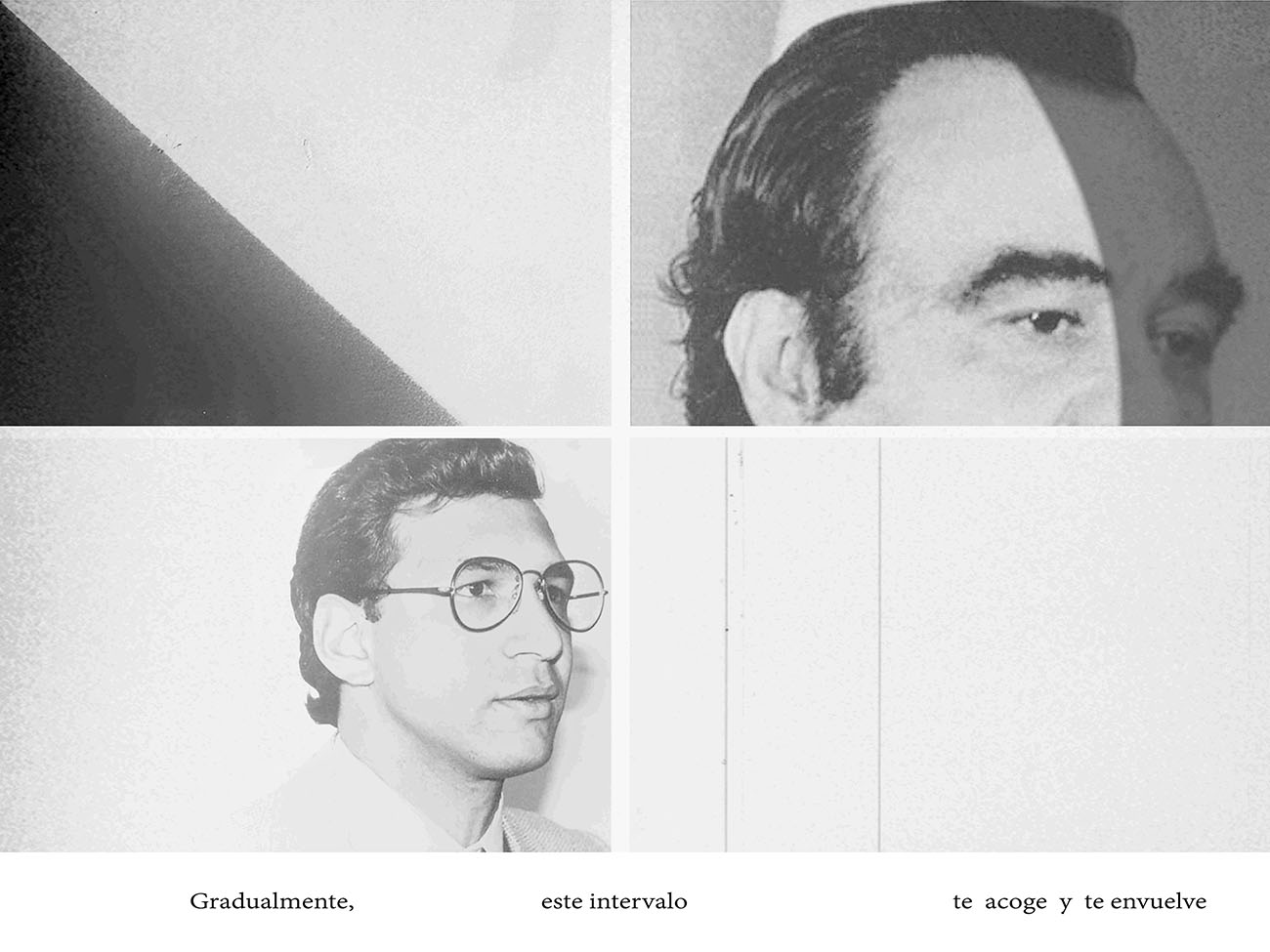

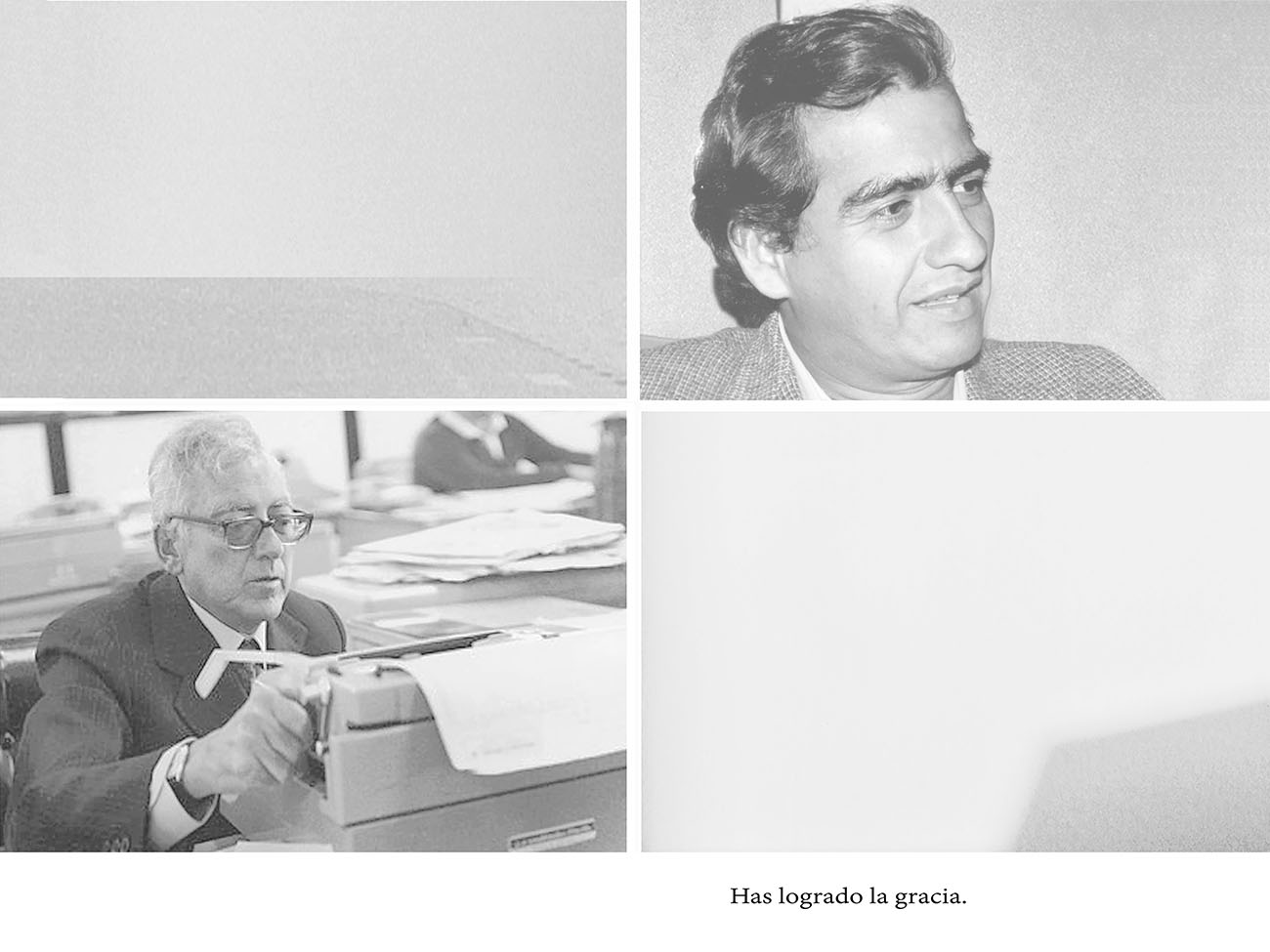

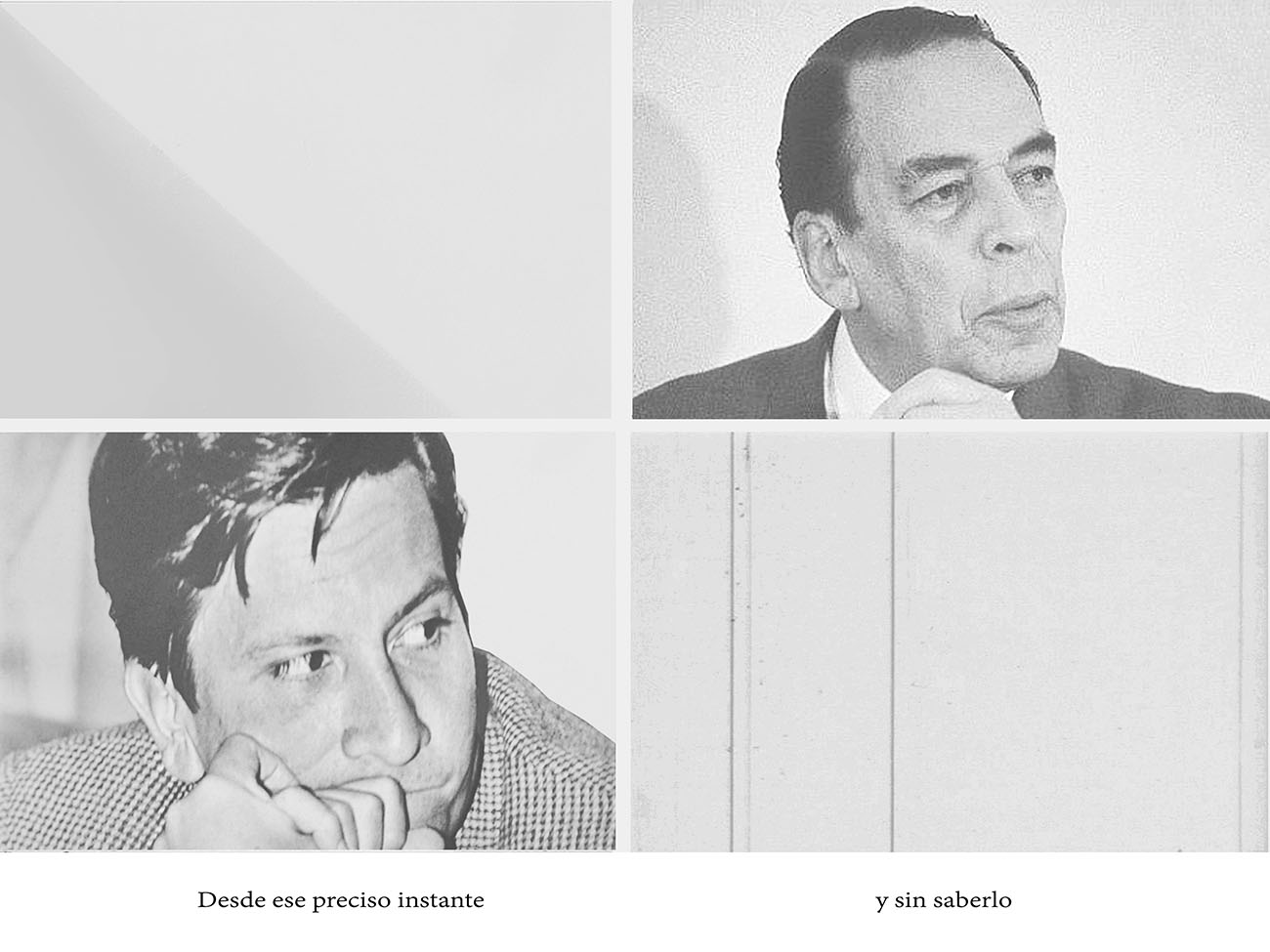

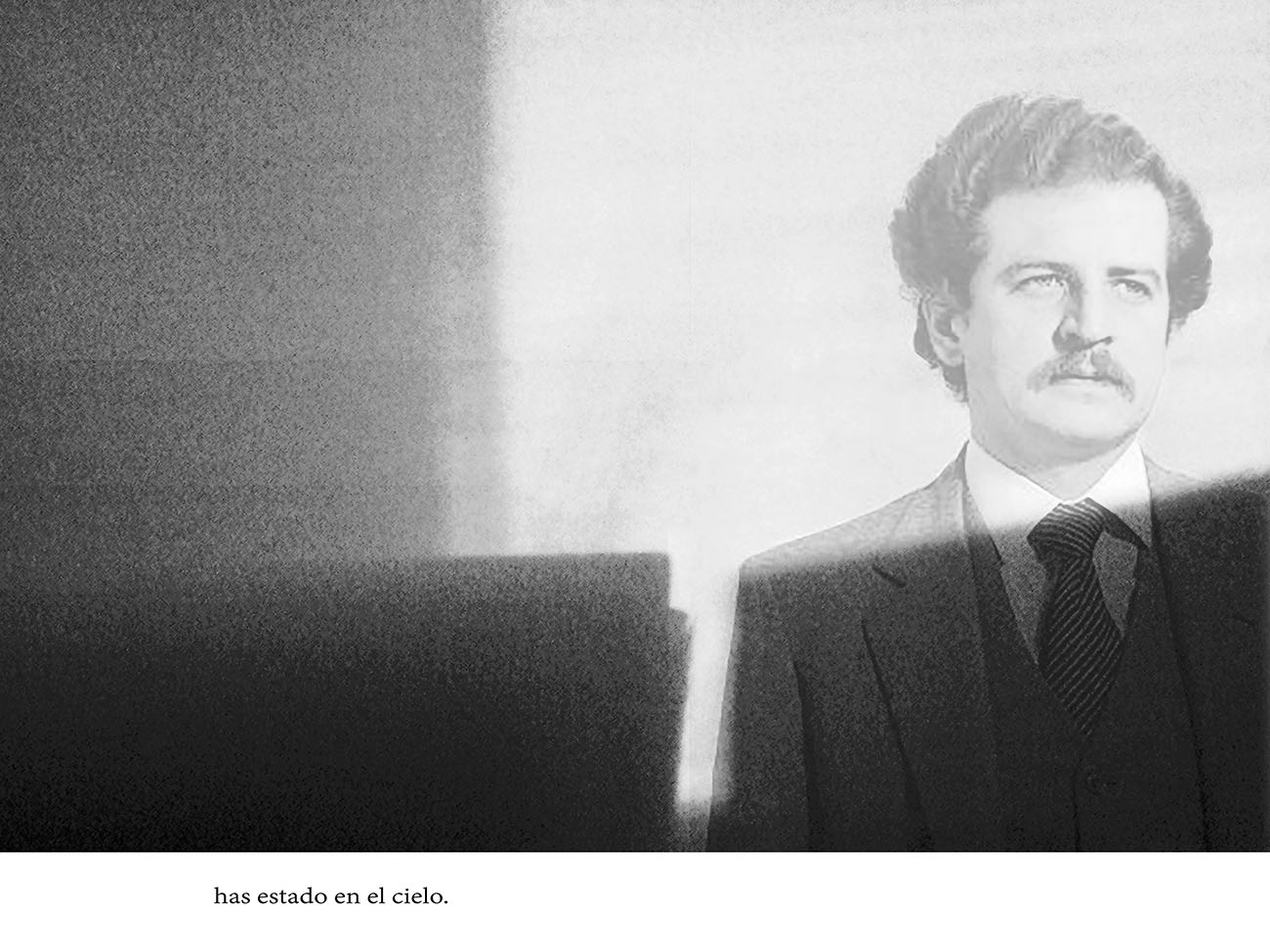

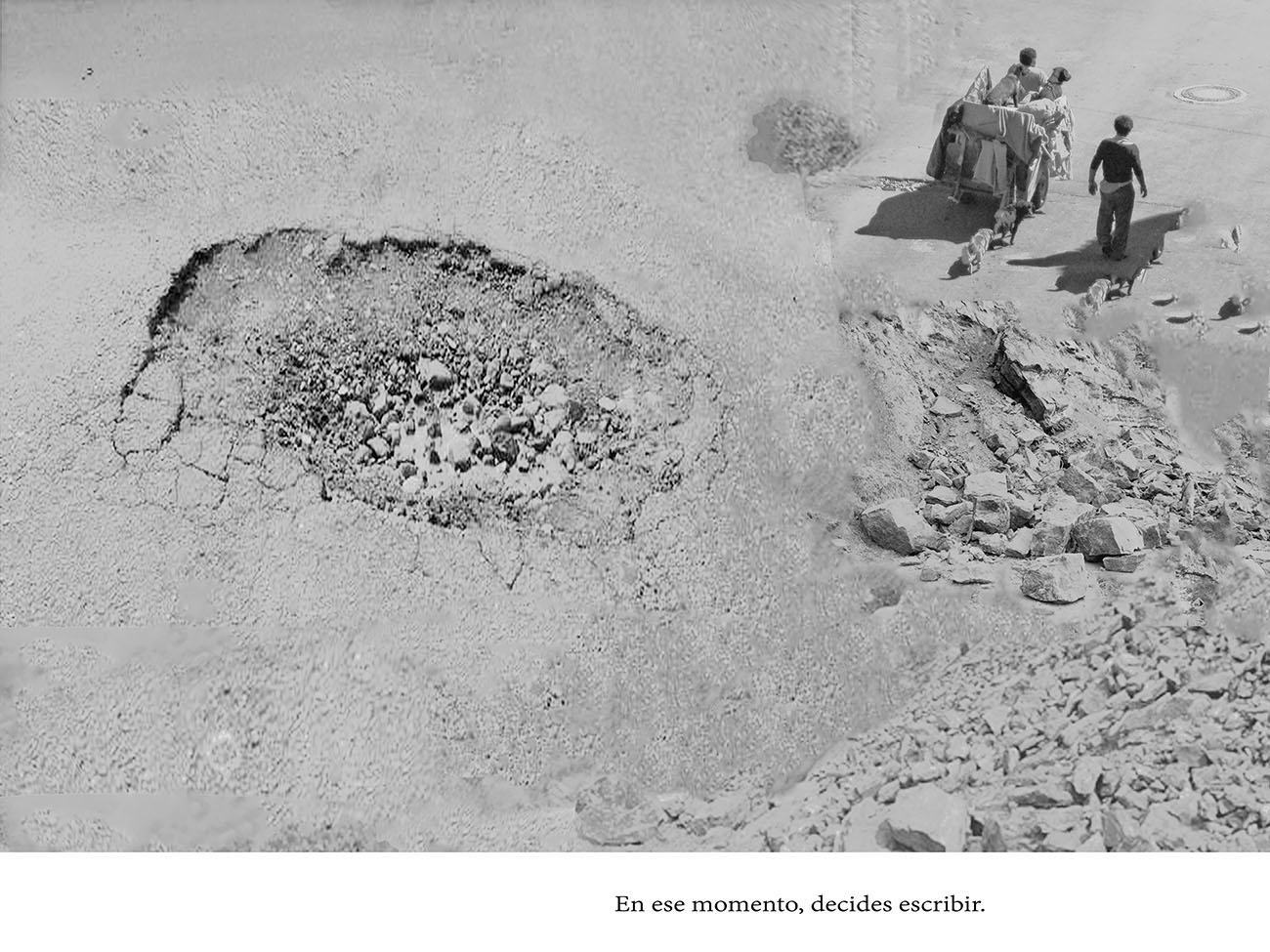

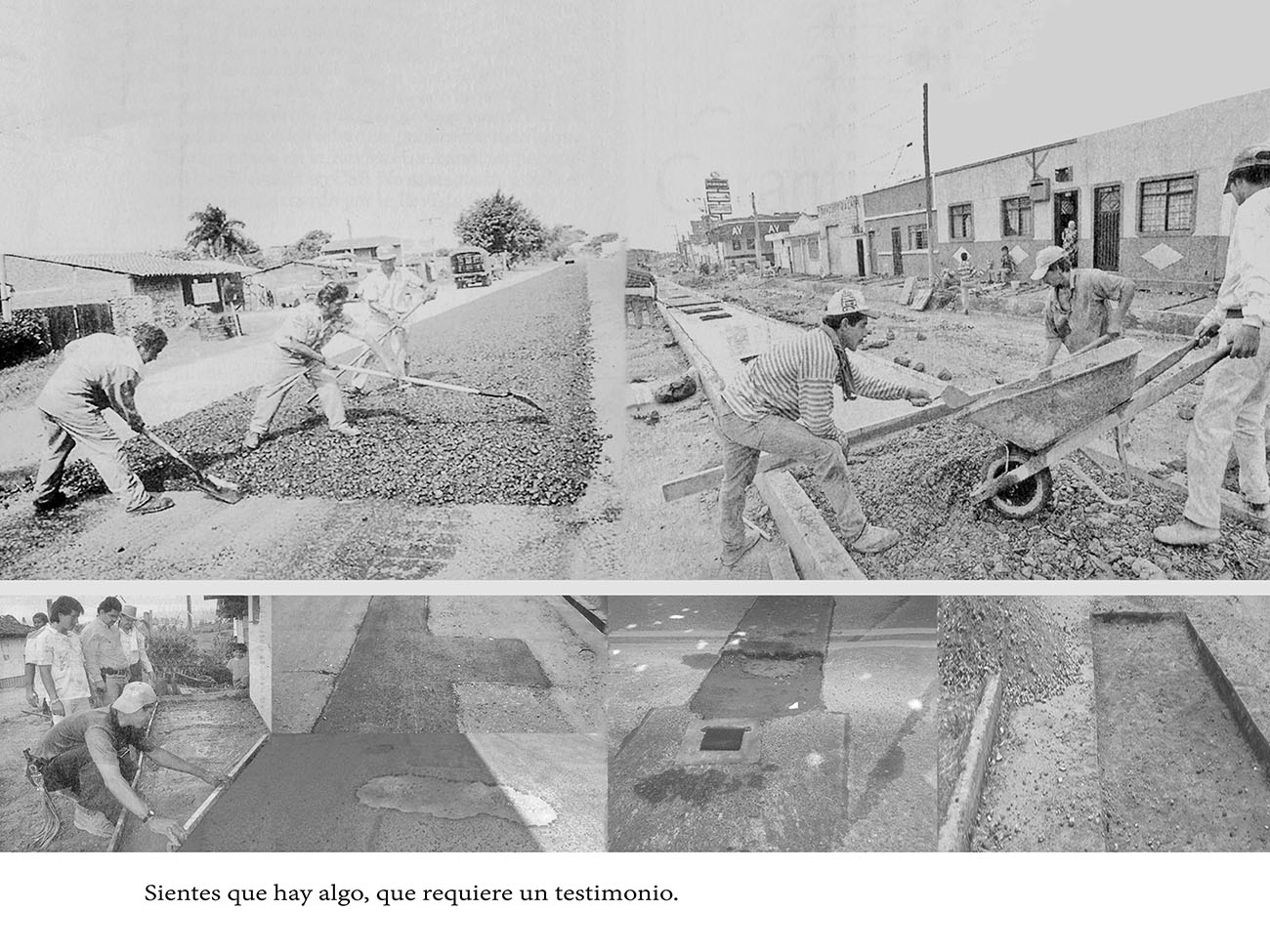

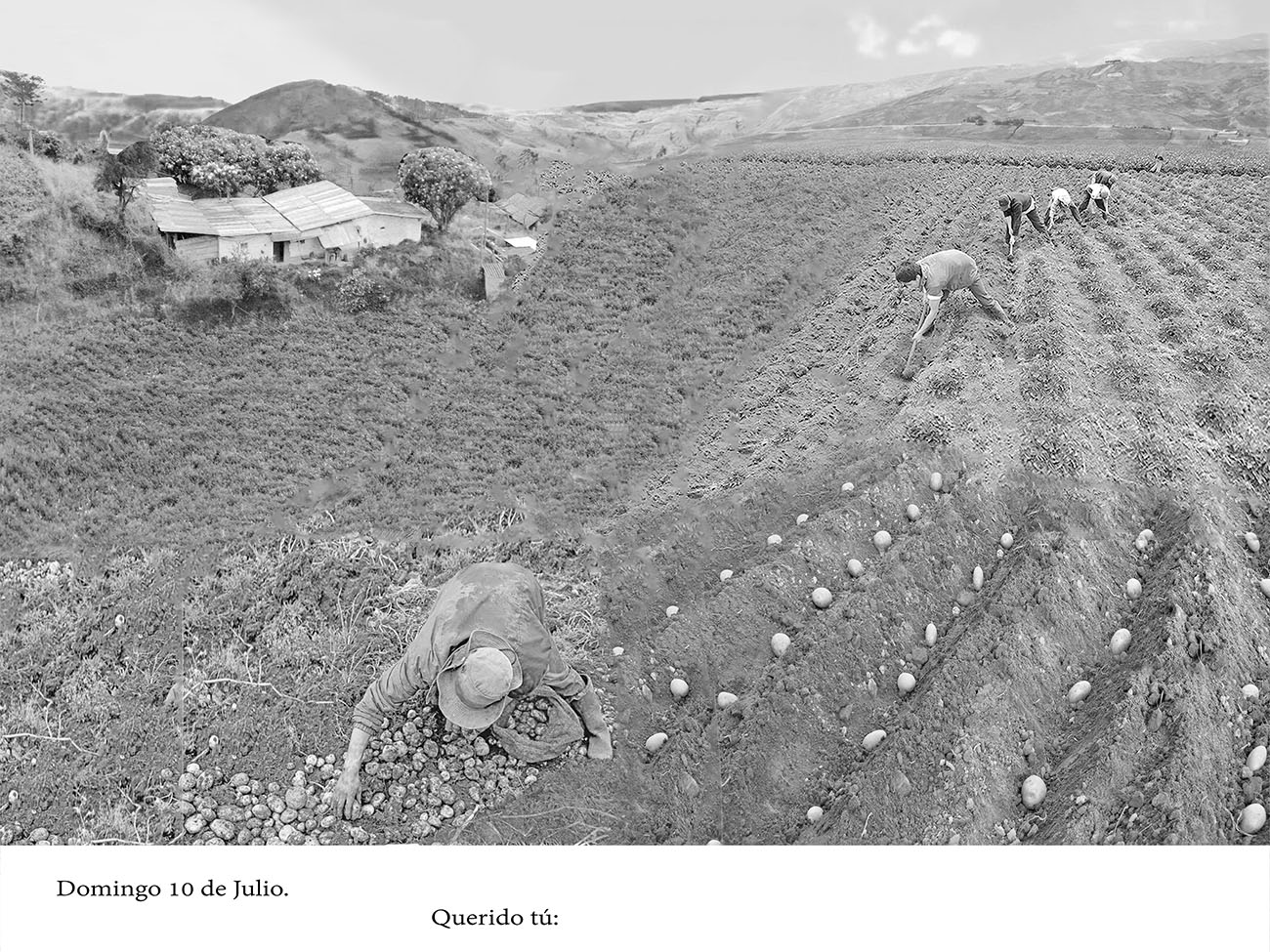

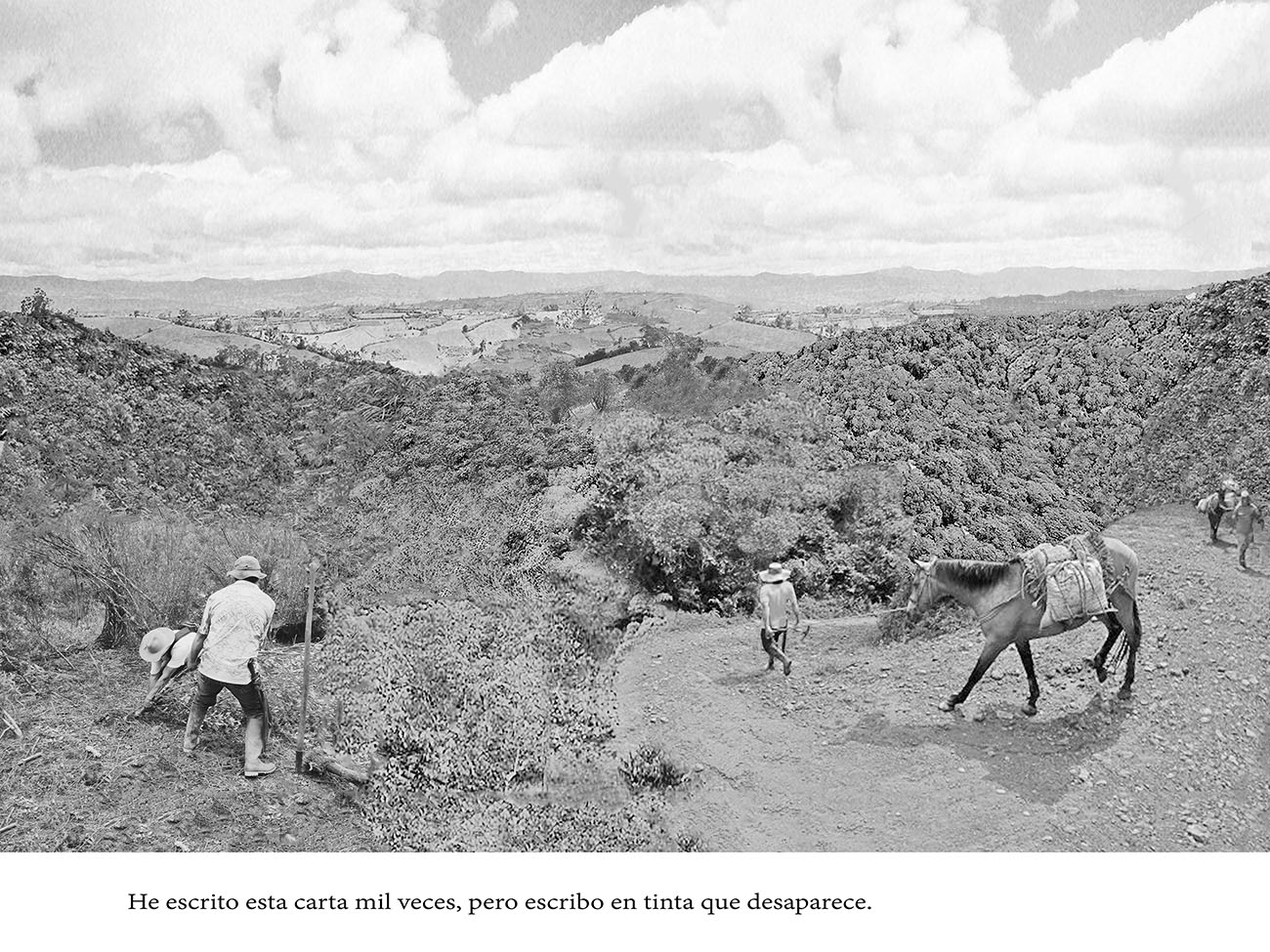

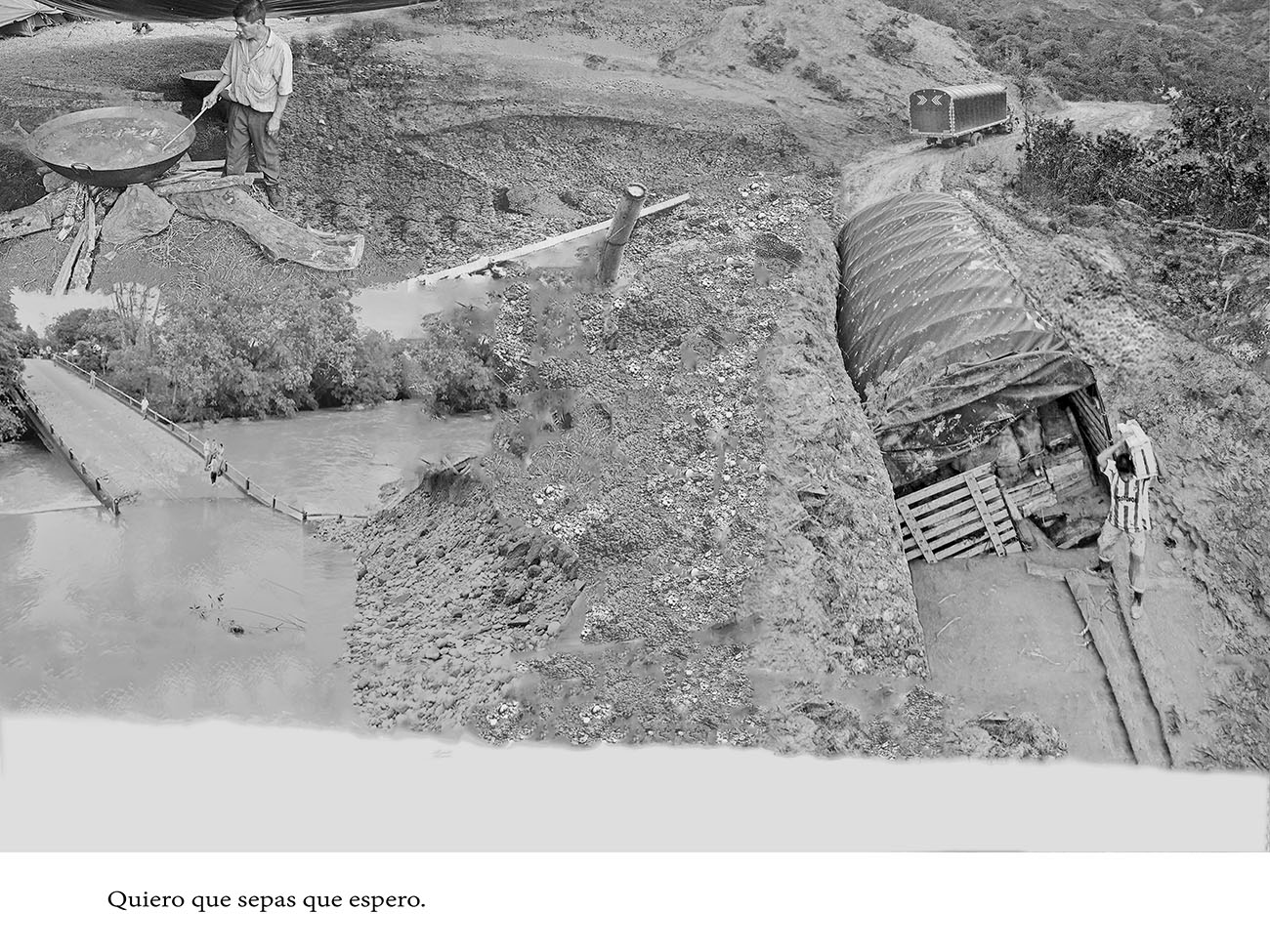

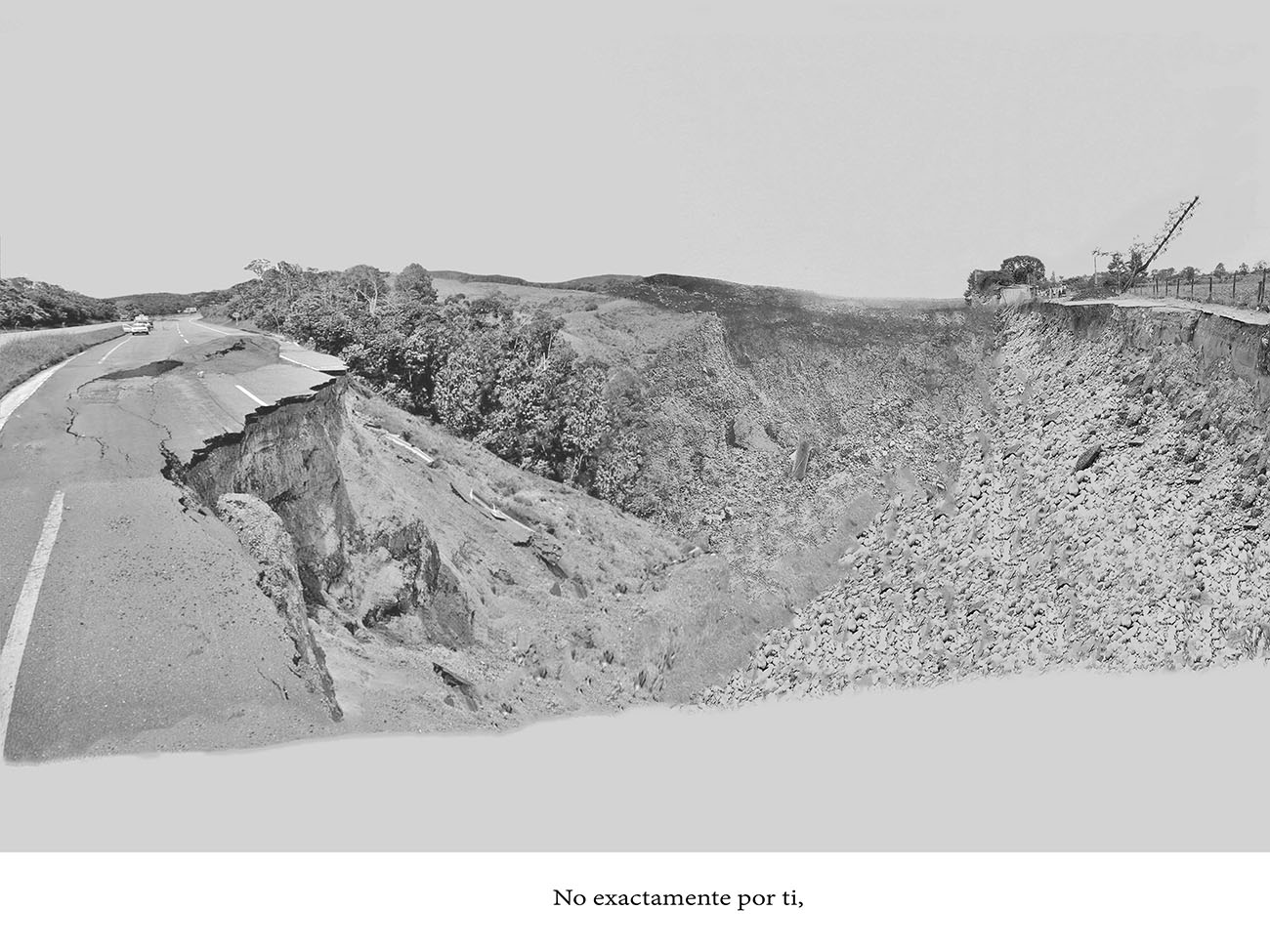

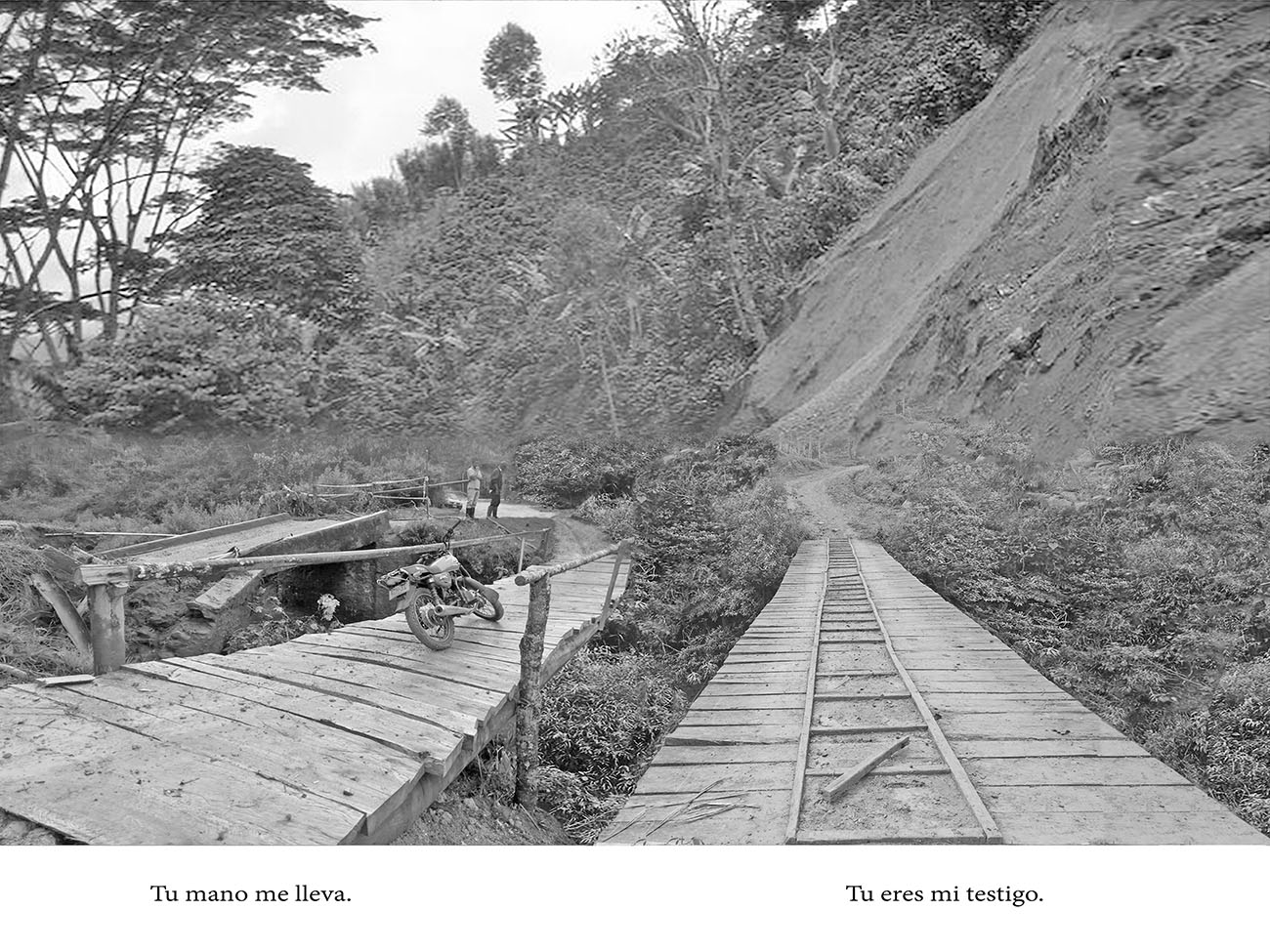

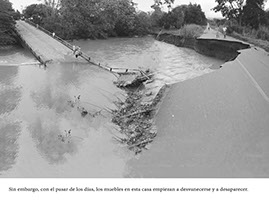

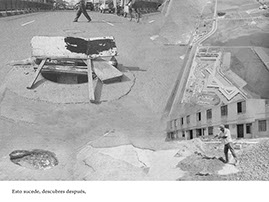

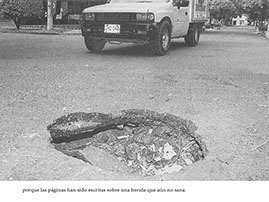

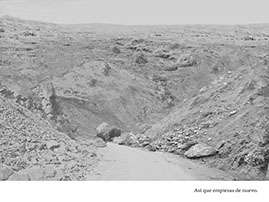

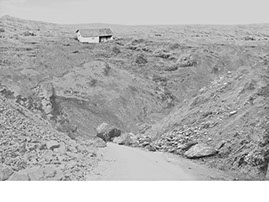

El ensayo visual Voz en off es motivado por la necesidad de realizar un duelo, postergado por muchos años, que obedece a un intento de redención y cierre interior en el presente de una serie de vivencias colectivas que afectaron a mi generación. Una obra en cierta forma siempre es un rito de cierre en relación a alguna vivencia o experiencia. Por momentos creo que ésta obra tiene un cierto tono elegíaco. Es decir que tiene el tono de una lamentación retrospectiva de aquello que sucedió y que se perdió en esta etapa y que busca darle una nueva forma a partir de un intento de redención de esas memorias. Y tras el intento de redención siempre esta su contraparte, es decir, la esperanza que está encriptada en todo hecho no asimilado y que busca el camino de alguna resolución. Pues allí siempre habrá un potencial de energía atrapada que al liberarse y hacerle justicia, siembra futuro en el presente. Es paradójico pero lo que aparece como apertura al porvenir muchas veces proviene de aquello que quedó congelado y entumecido en el pasado. Solo que requiere de una reactivación. Es lo que Walter Benjamin llama la potencia mesiánica de cambio y renovación que todo pasado guarda para el presente. Siempre y cuando sus energías sean liberadas.

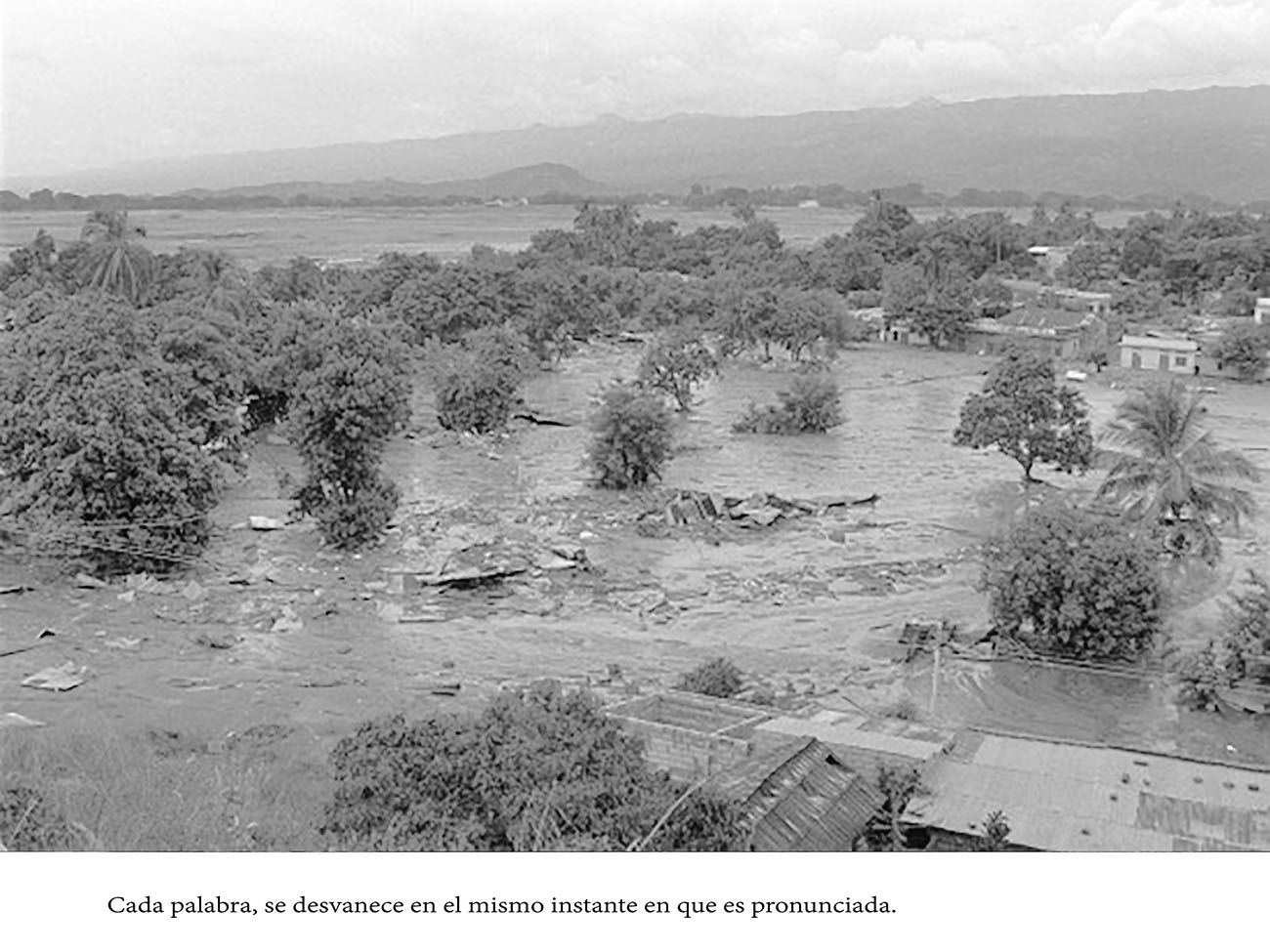

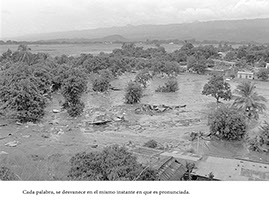

A mediados de la década de los 80s del siglo pasado empezó una cadena de perdidas de esperanza para la generación a la que pertenezco. La secuencia triste que quedó grabada en mi memoria y a la de muchos, está vinculada al sentimiento de perdida de lideres colombianos asesinados desde 1984, año en el que ingresé al programa de Arte. El primer momento en que realmente registré estos hechos en mi conciencia, fue con la muerte de Rodrigo Lara Bonilla y luego con las noticias de la eliminación sistemática de los líderes de la Unión Patriótica. La década de los 80s se cerró con la agudización extrema del terror de la violencia del narcotráfico que detonó abiertamente como desafío a la democracia en el año de 1989, en el momento en que llegaba al final de mis estudios de pregrado. Fue el año de la muerte de Luis Carlos Galán la noche del 8 de Agosto, cuando veía el noticiero con una sensación de que todo se venía abajo. Ese mismo año, en septiembre explotó la bomba en el periódico del Espectador, en noviembre el atentado contra el avión de Avianca, y la explosión de la sede del D.A.S en Diciembre y muchos mas eventos terribles que arrastraban no solo el blanco buscado por los narcos, sino a los transeuntes que sin saberlo estaban en el lugar y momento equivocados. Como siempre uno seguía su vida, en una combinación de negación, falta de perspectiva histórica y de una comprensión parcial de los hechos intentando alguna normalidad en esa dimensión increíble de destrucción, discontinuidad y una sensación de que el estado estaba acorralado y sin capacidades suficientes para detener el ataque.

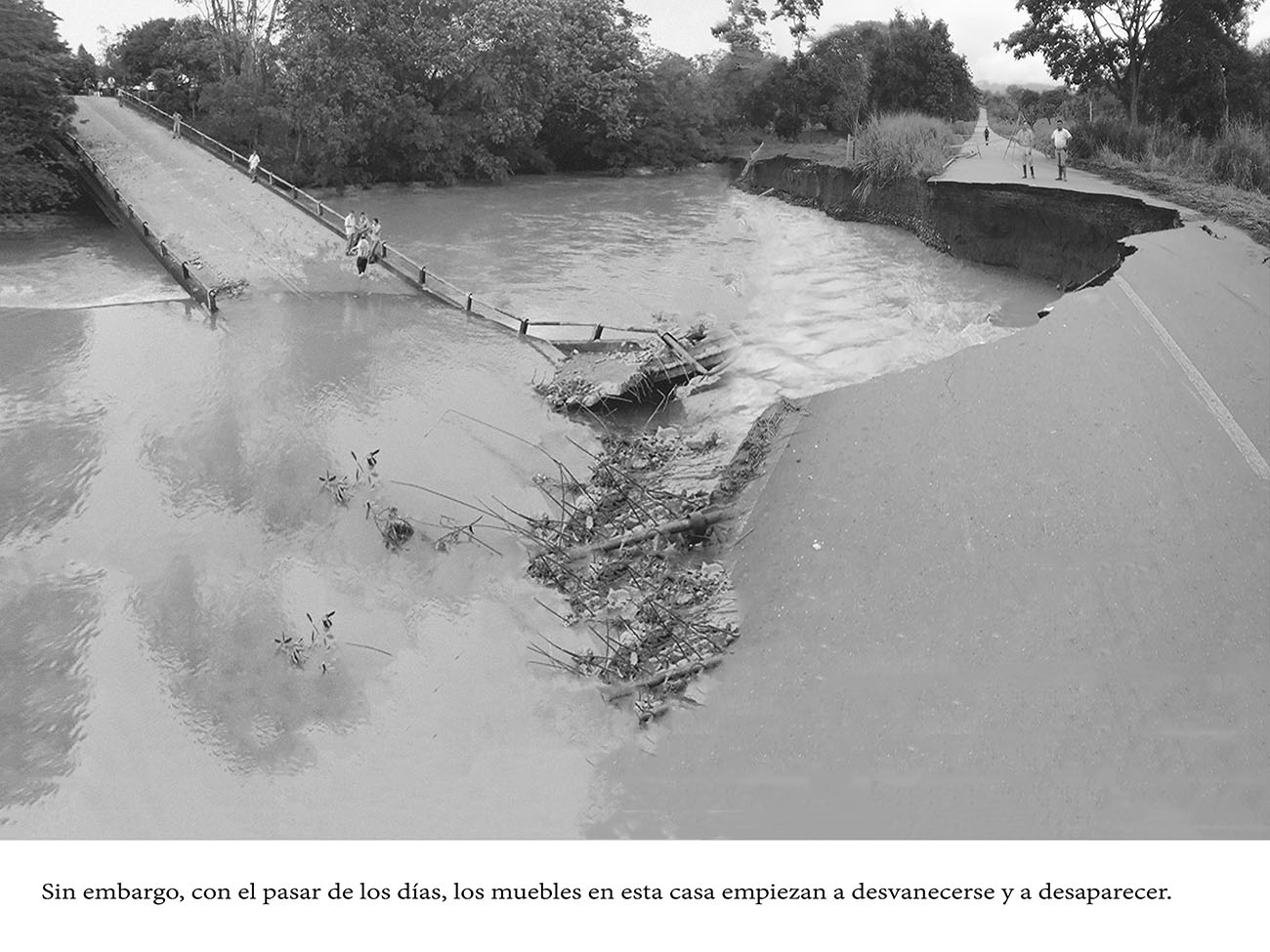

La constituyente de 1991 a través de la séptima papeleta por la que votamos la mayoría de los colombianos de entonces fue tal vez lo único que se pudo conquistar como ilusión de cambio en las urnas por parte de mi generación. Después de esa ventana de esperanza, otro ciclo de muerte cayó sobre Colombia con el recrudecimiento de la violencia y las masacres paramilitares en la década de los noventas y las imágenes de destrucción de las tomas guerrilleras de infinidad de pueblos del país. La horrible secuencia continuó golpeándonos como un mazo ensordecedor que nublaba nuestra visión de país con un sentimiento de impotencia y que cerró la década de los noventa con la muerte de Alvaro Gomez Hurtado y Jaime Garzón

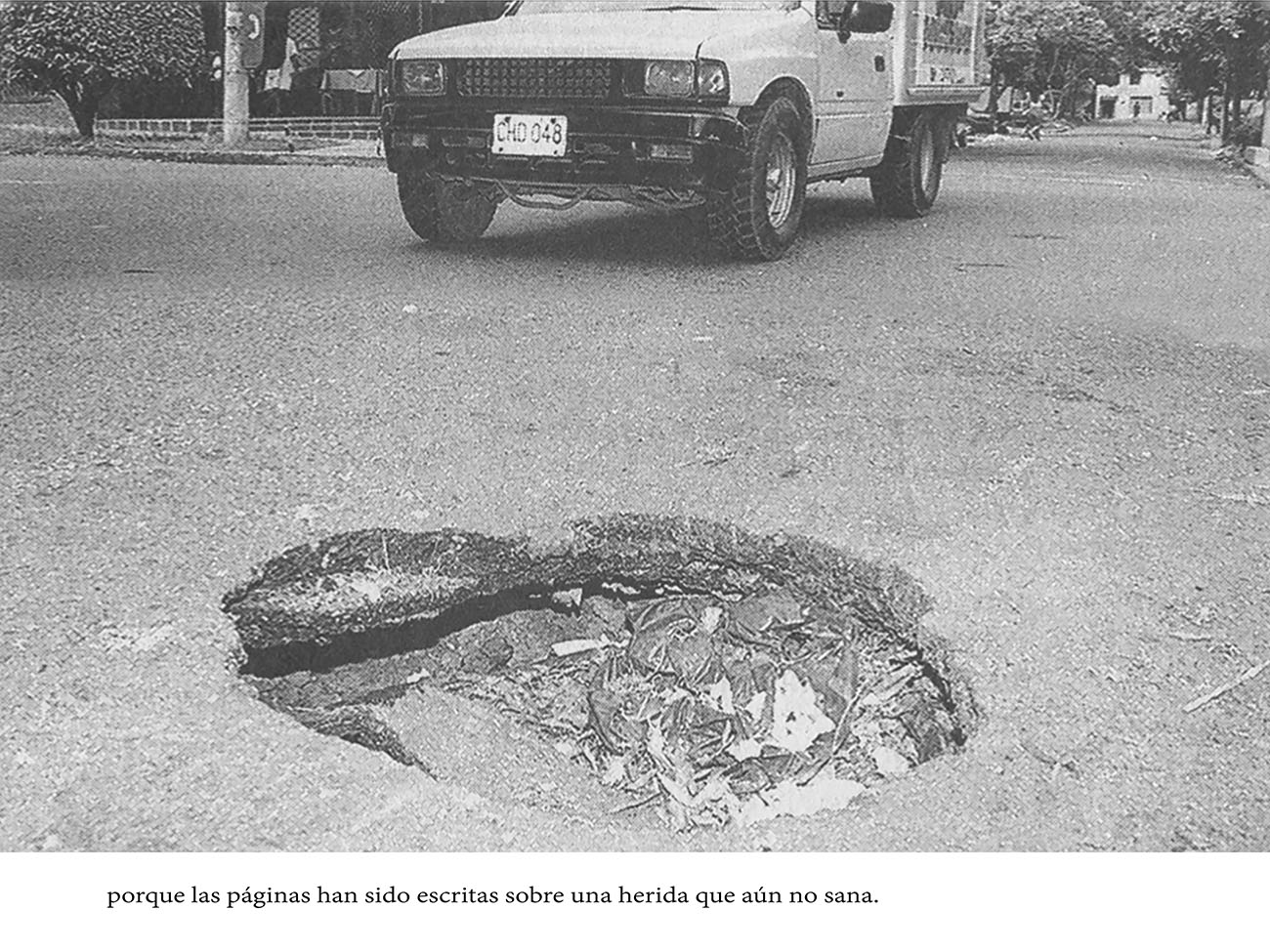

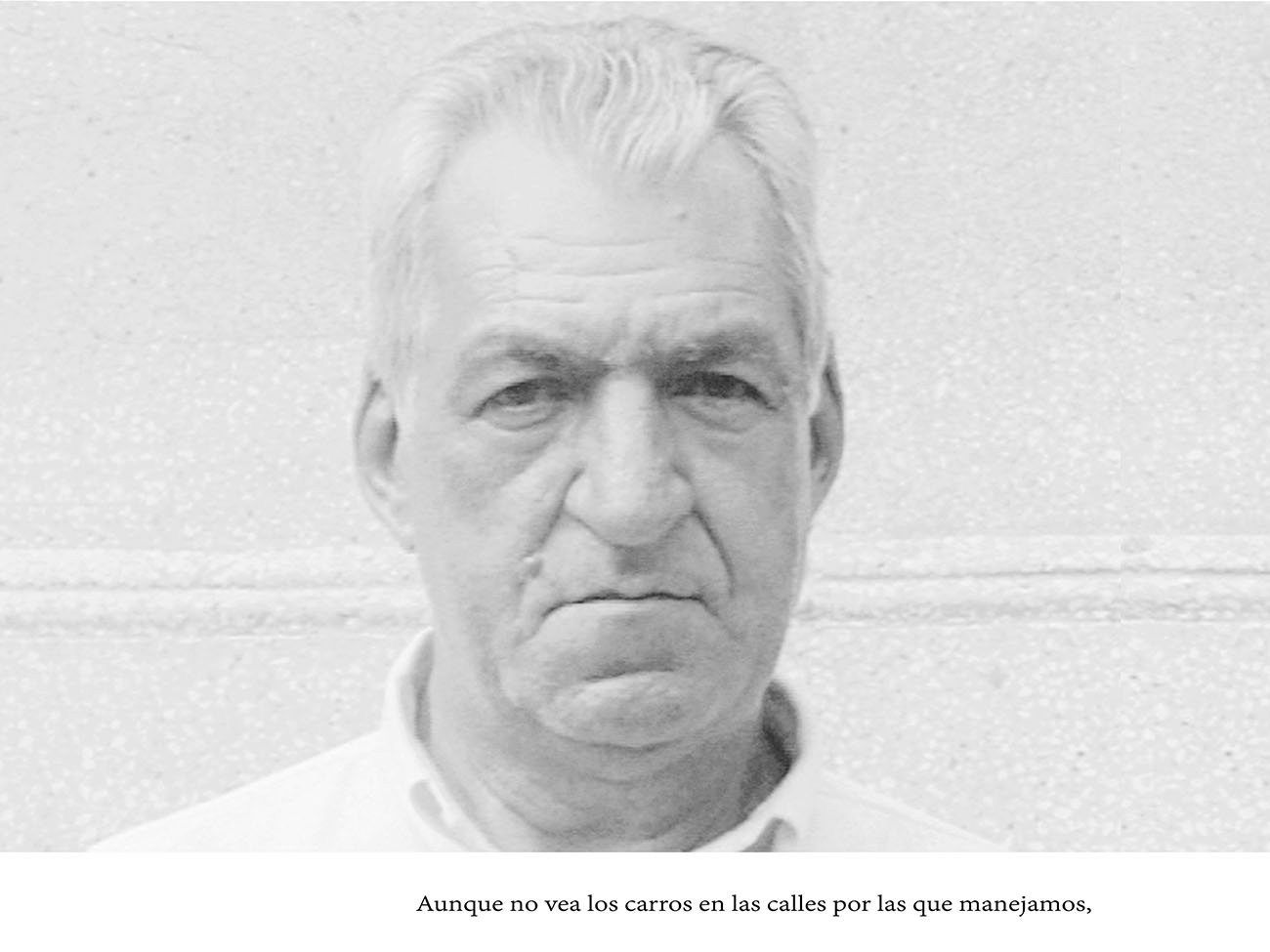

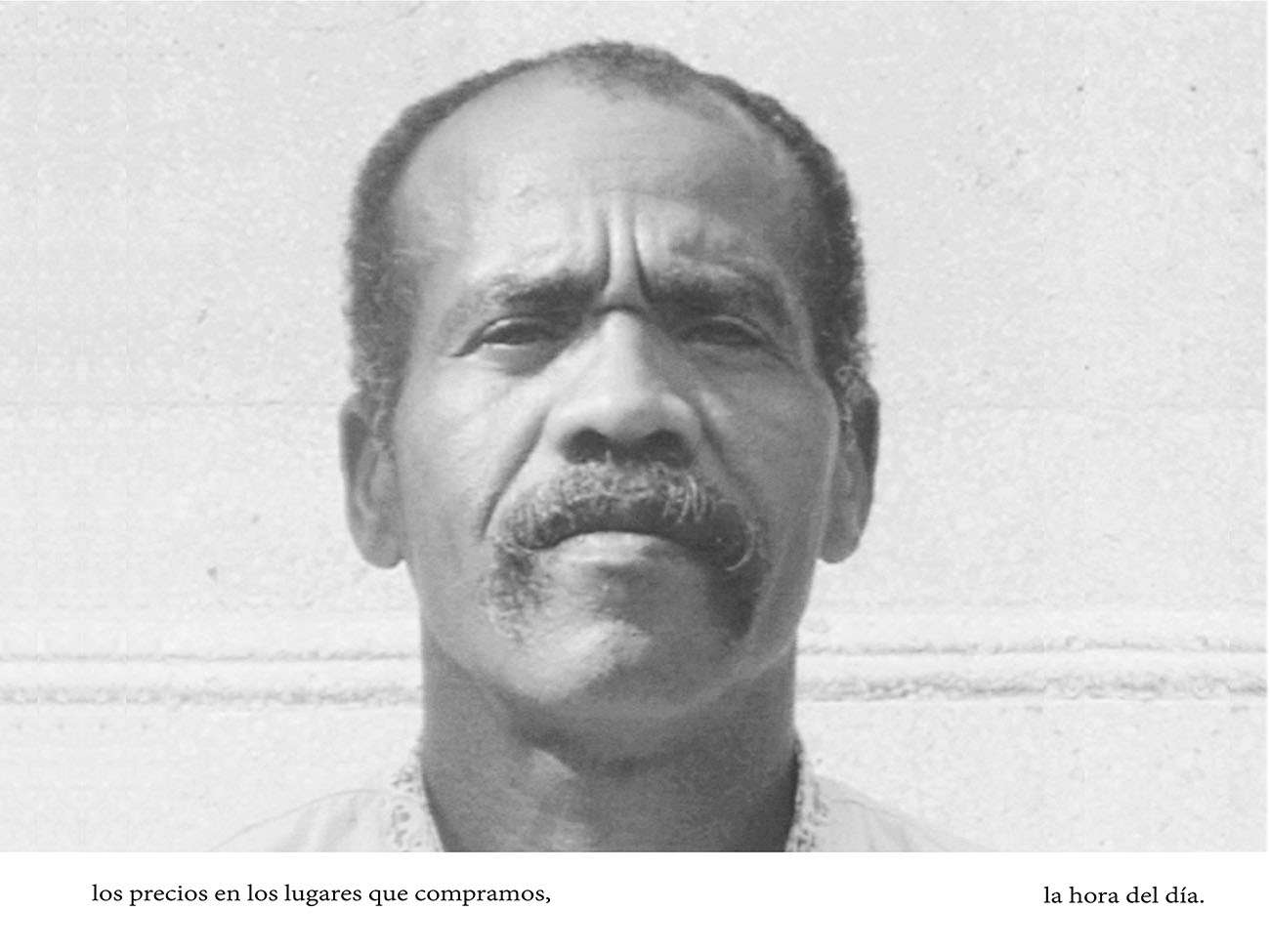

Al retomar esta vivencia retrospectivamente, es difícil pensar que aún no mucho ha cambiado en este sentido en Colombia. Estos últimos años, las noticias implican la muerte impune de lideres sociales que tiene dimensiones alarmantes. Las cifras son opresivas, 904 lideres sociales asesinados desde el 1 de diciembre del 2016, fecha en que se firmó el acuerdo de paz, hasta a julio del 2022. Lo que me viene a la mente, es que tras todo ser humano que muere injustamente, mueren en algo nuestras propias ilusiones del momento, y por ello el otro debe ser cuidado con celo. Porque su desgracia siempre es también la nuestra. Las personas públicas que los jóvenes de mi generación vio morir y en los que cifrábamos algún tipo de esperanza, se llevaron consigo algo de lo que éramos en ese momento. Hasta ahora logro articular esto. Así que la elegía y lamentación es también a la perdida de los sueños que de alguna manera murieron en ese momento en que fuimos testigos de ello. Claro, la vida siempre encuentra el camino y se construyen otros sueños. Pero la cicatriz de la perdida queda.

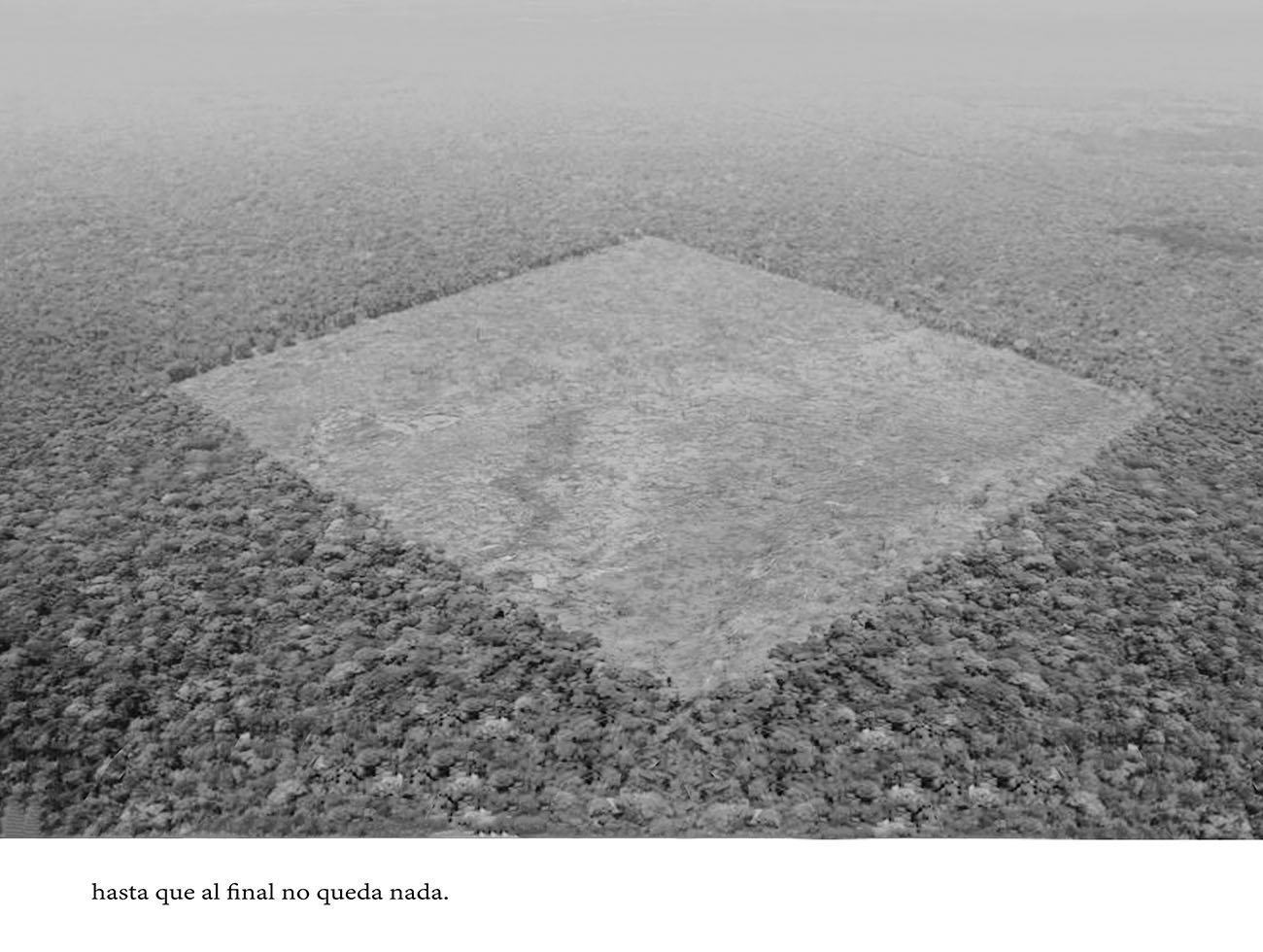

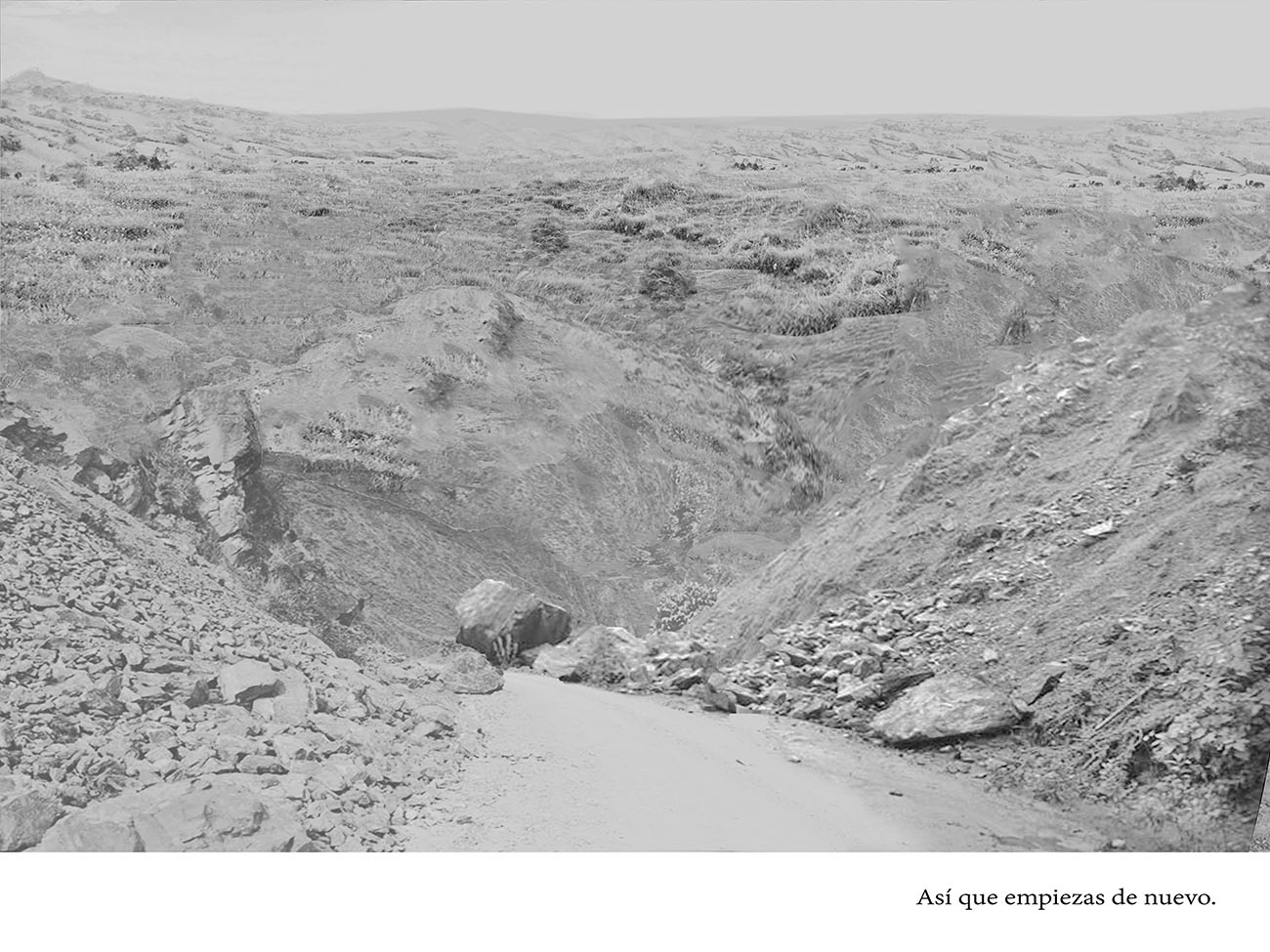

Y al final ¿donde queda entonces el principio esperanza? El principio esperanza está en aquello que siempre espera a pesar de todo. Aquello que aún no ha llegado ser y esta en potencia. Aquello que cada generación reclama como algo posible. Aquello que cada momento presente, cada instante puede portar como novedad y transformación. Esta forma de verlo implica un potencial de redención constante en el presente que jamás se cierra. La creación siempre está llegando a la realidad para enriquecerla y su semilla no deja de filtrarse en el presente para fortuna de todos.

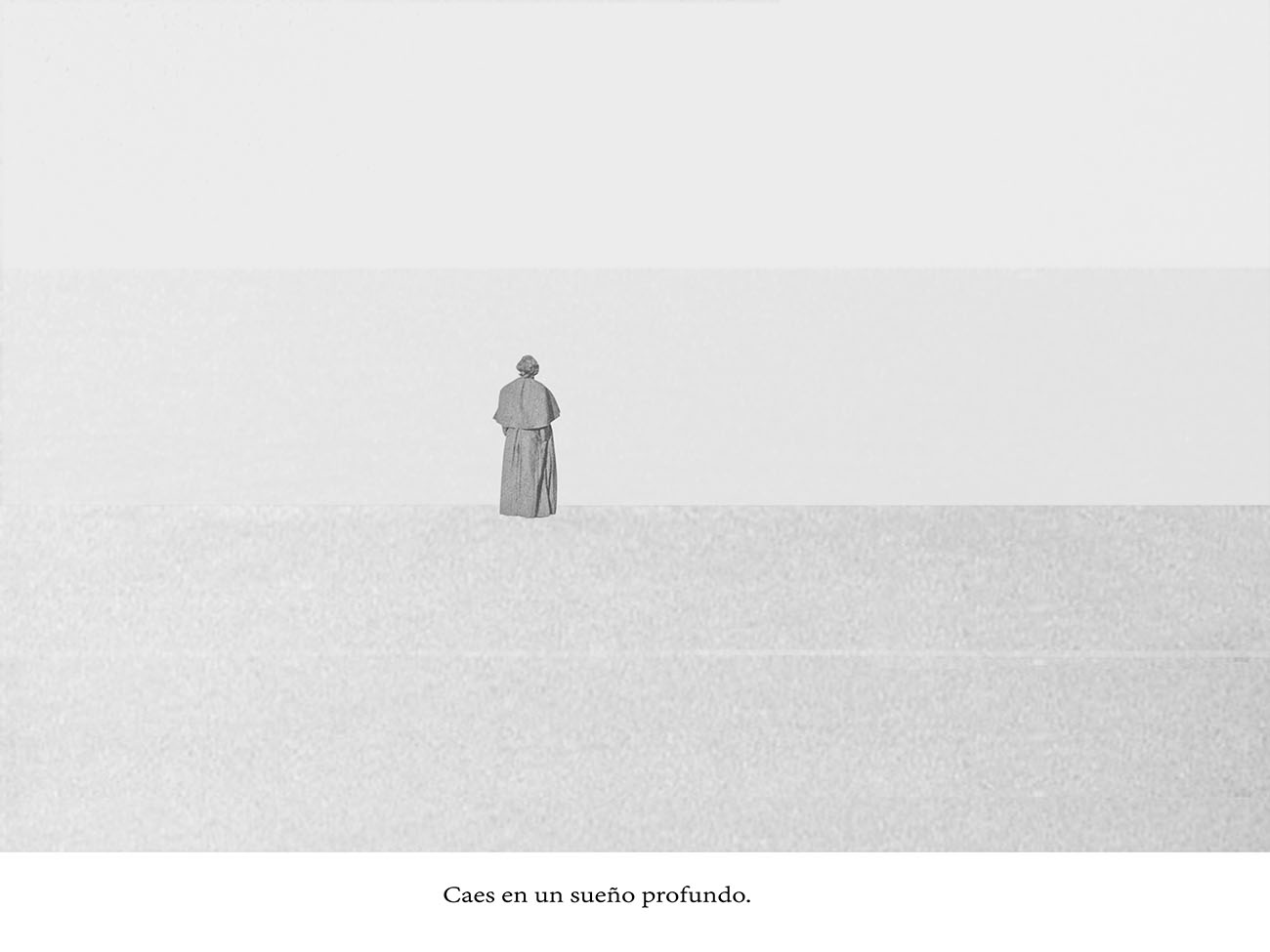

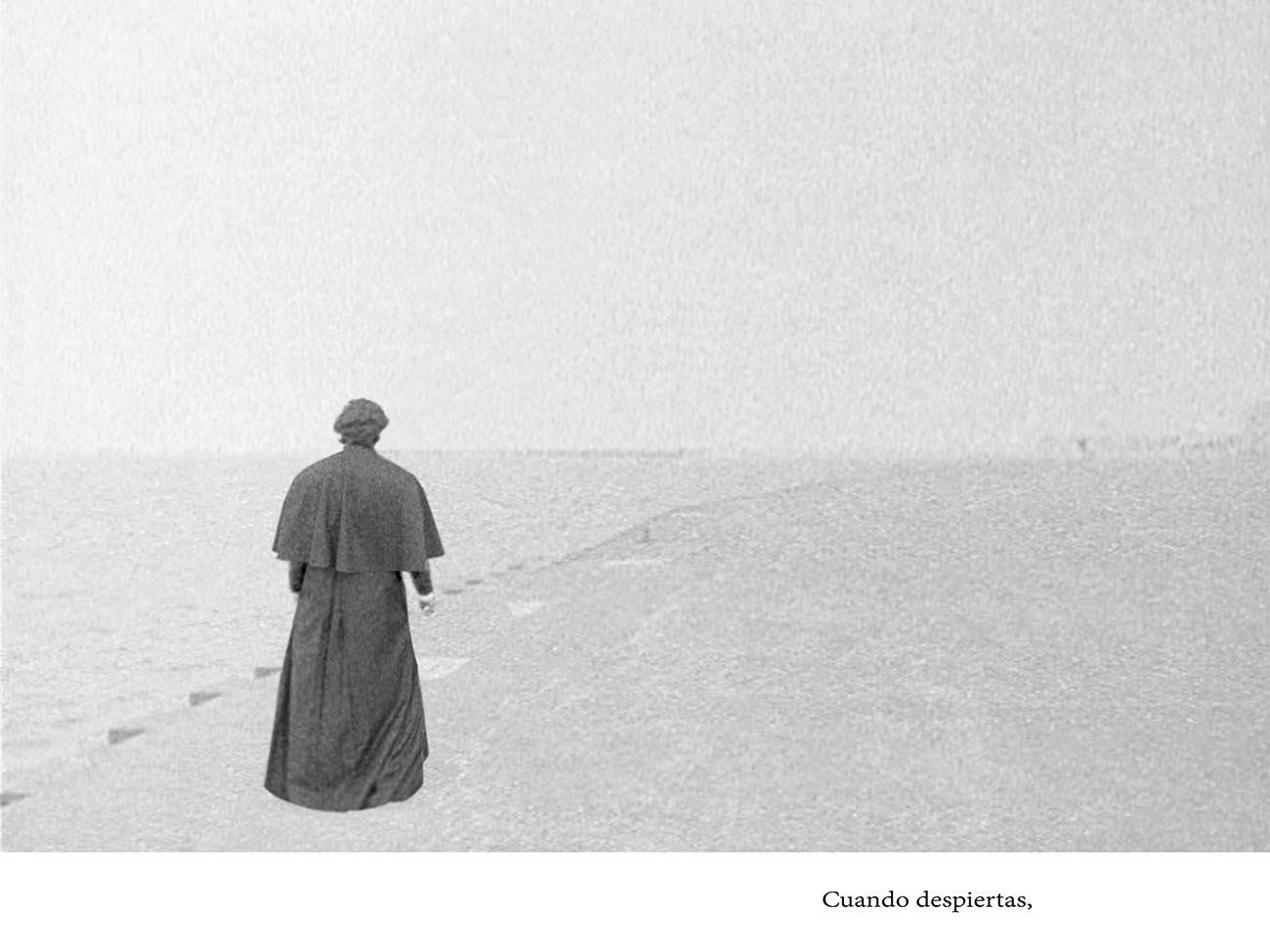

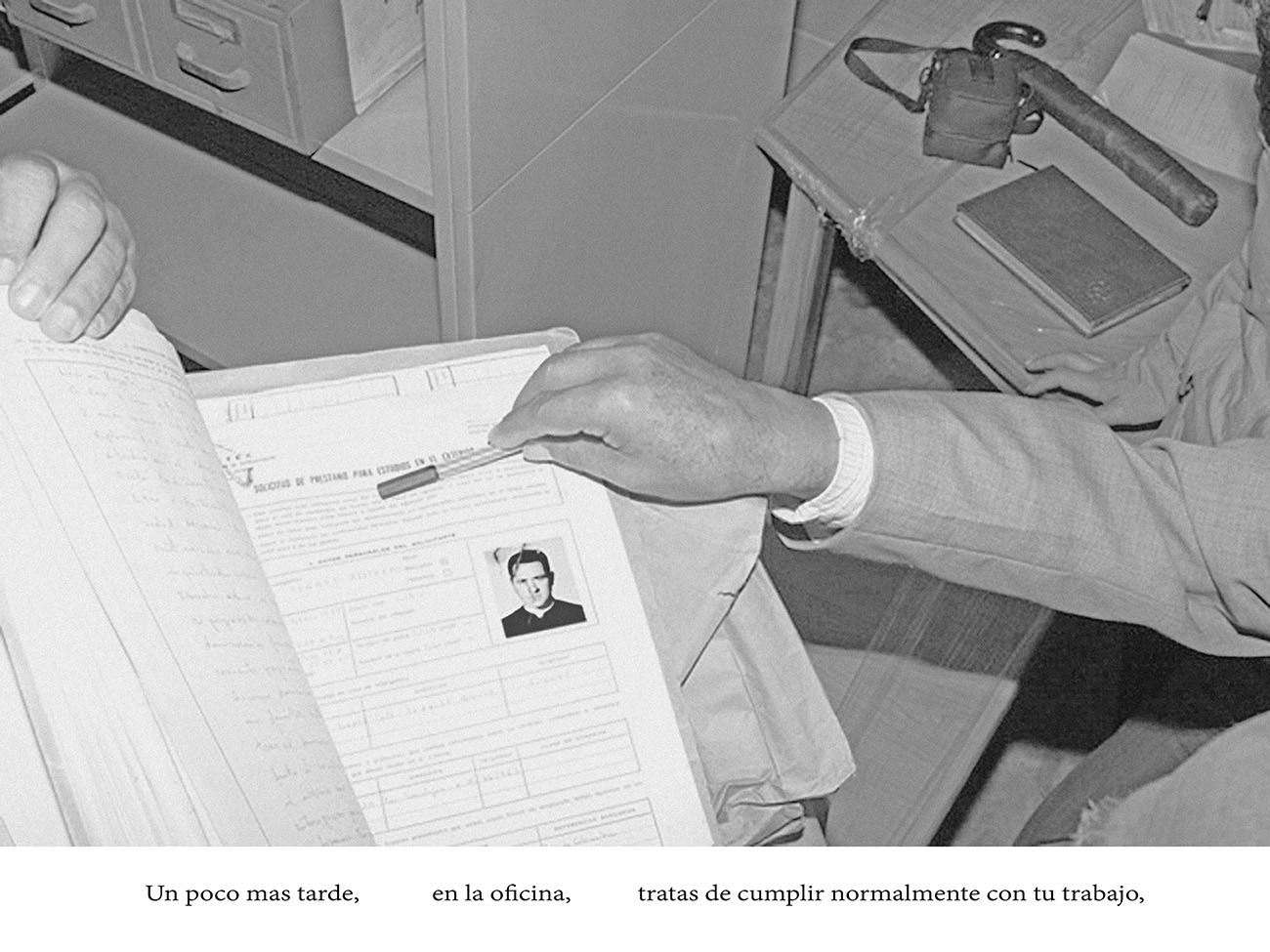

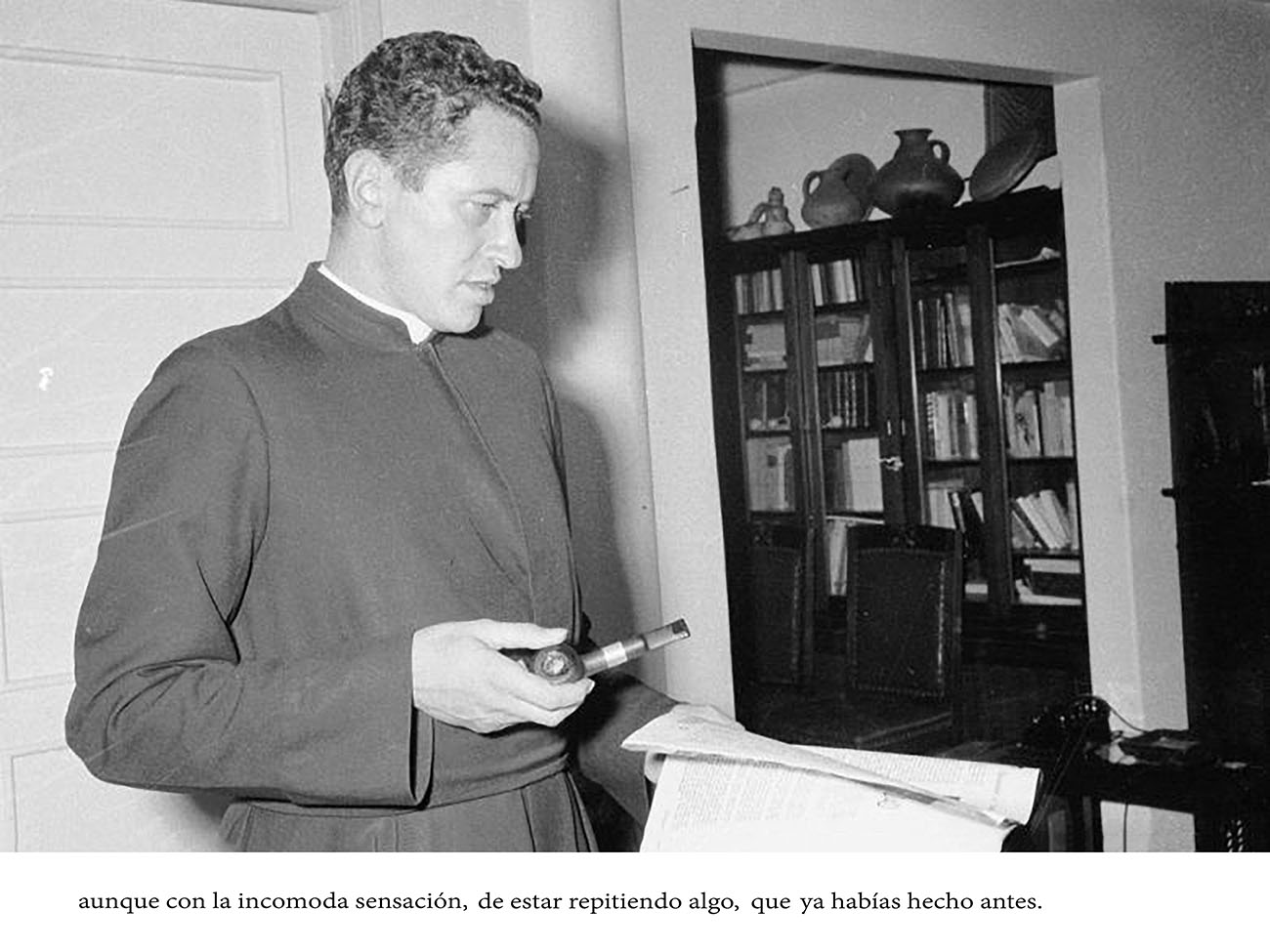

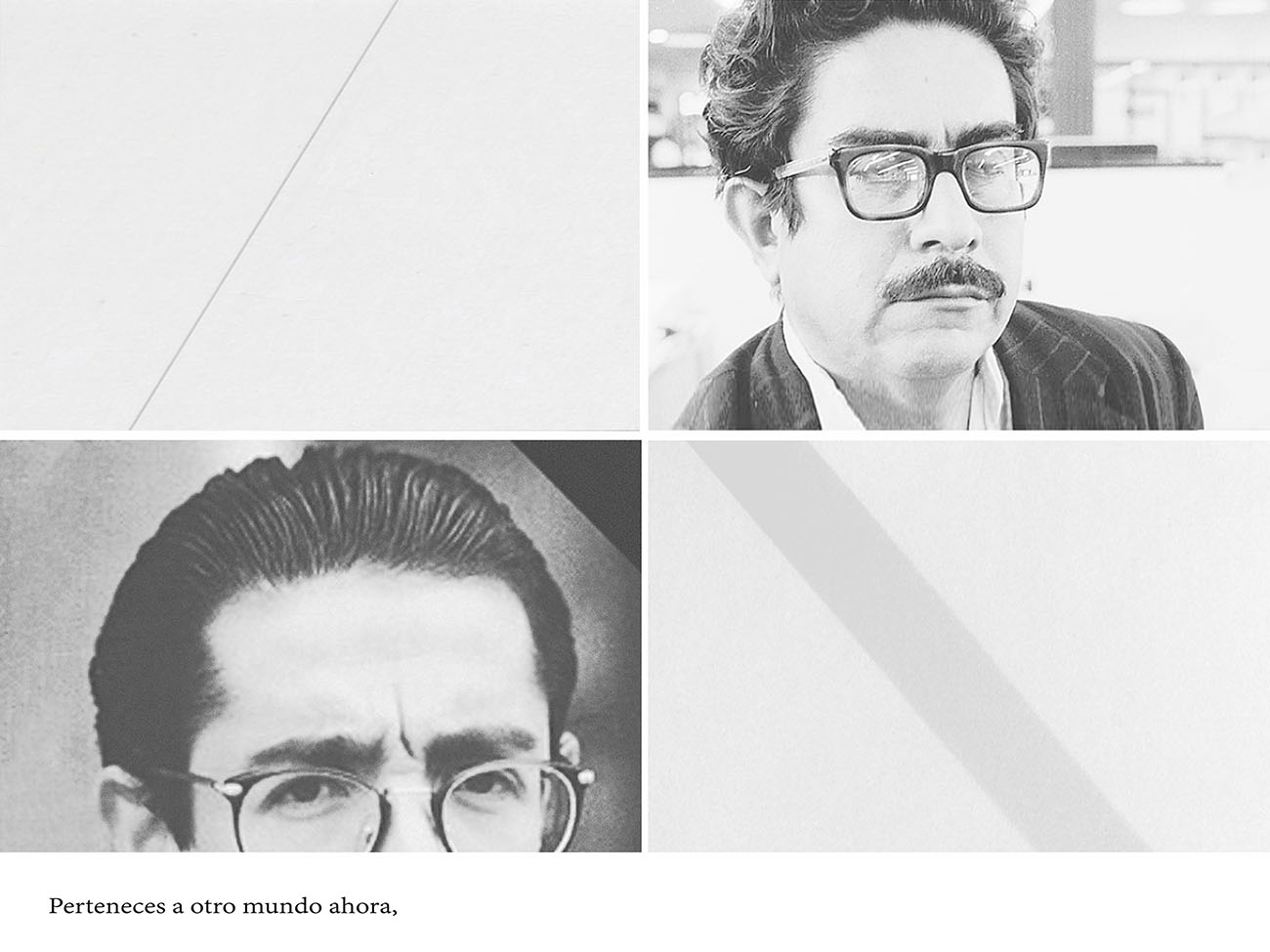

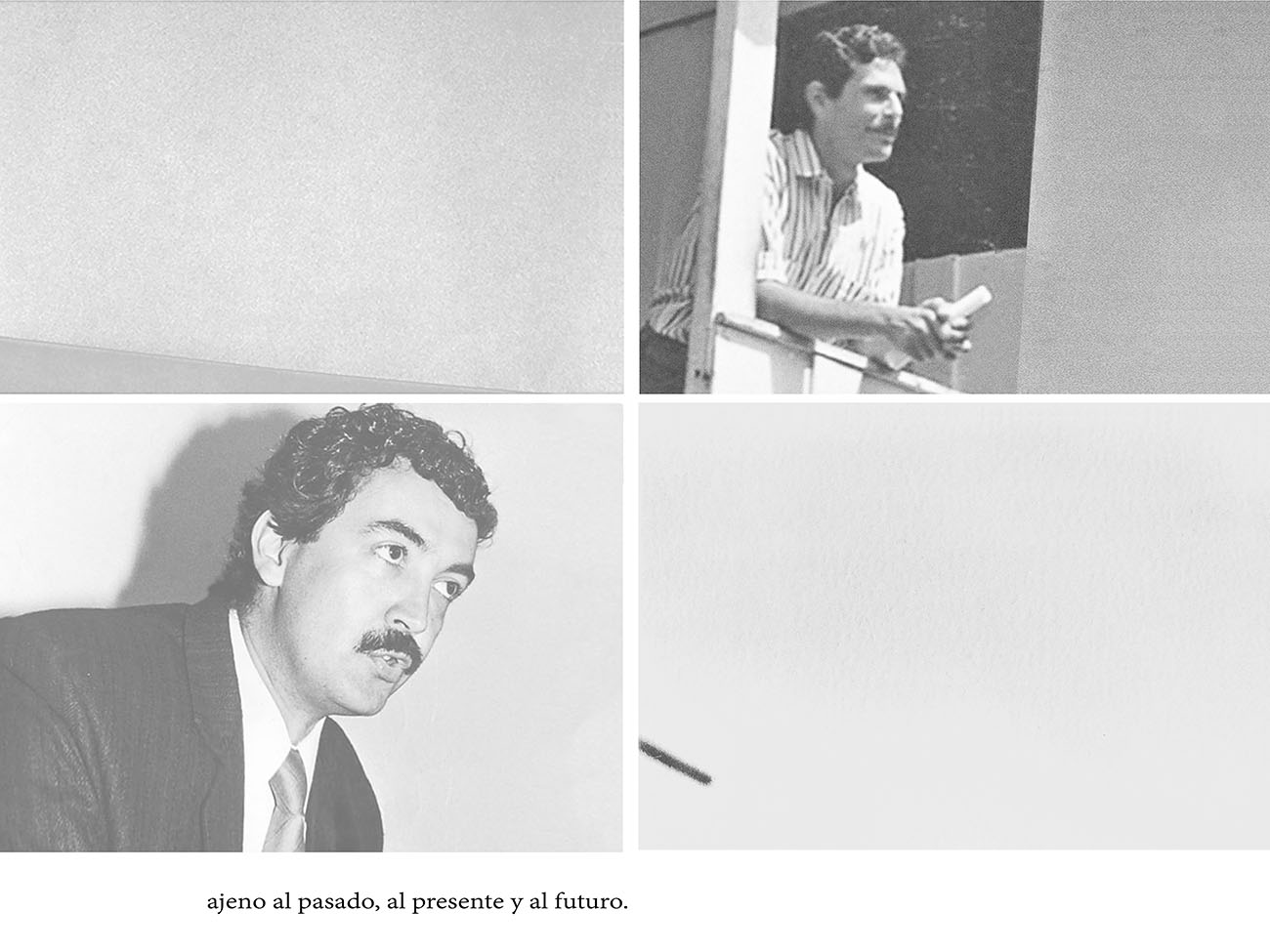

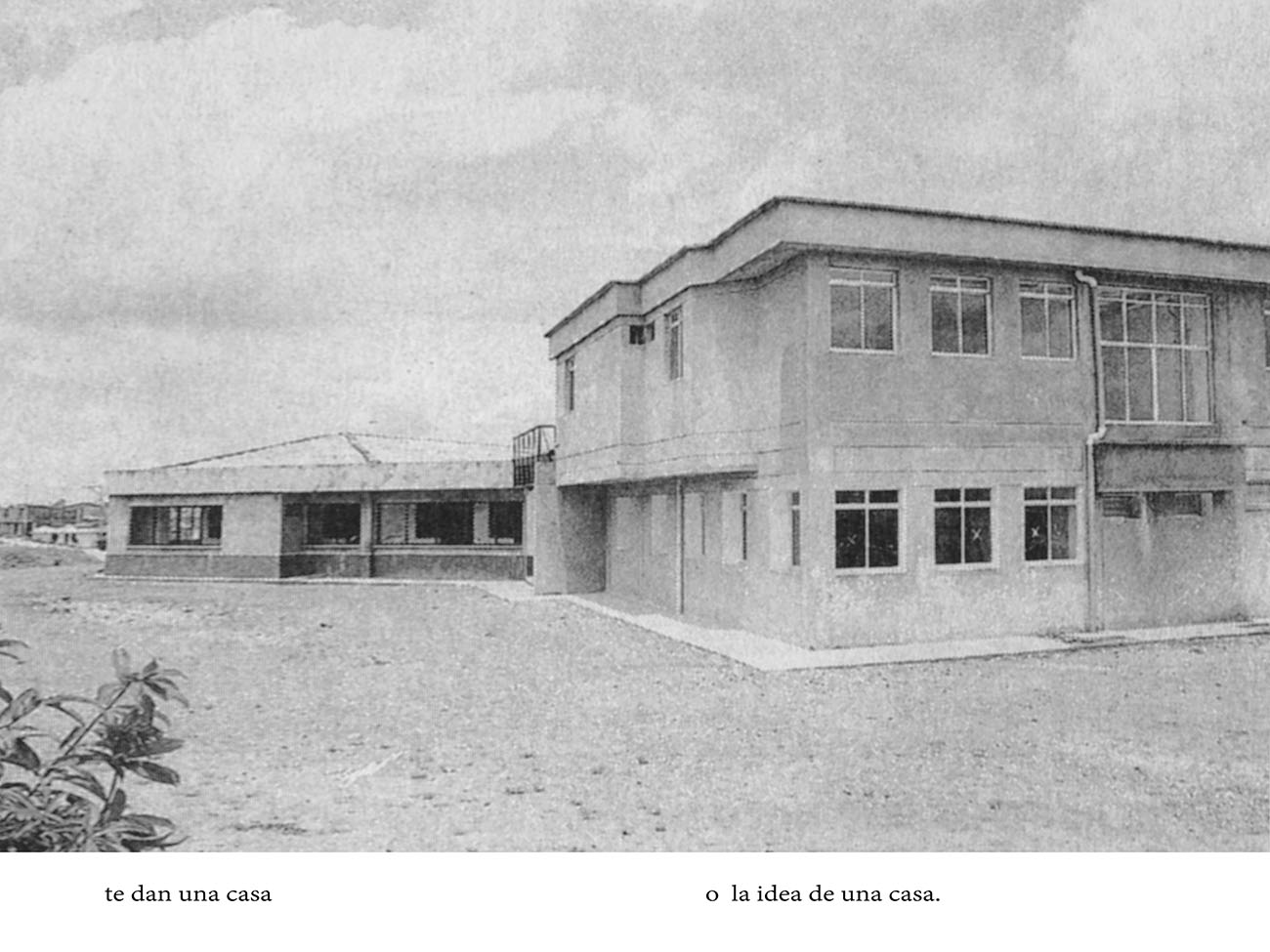

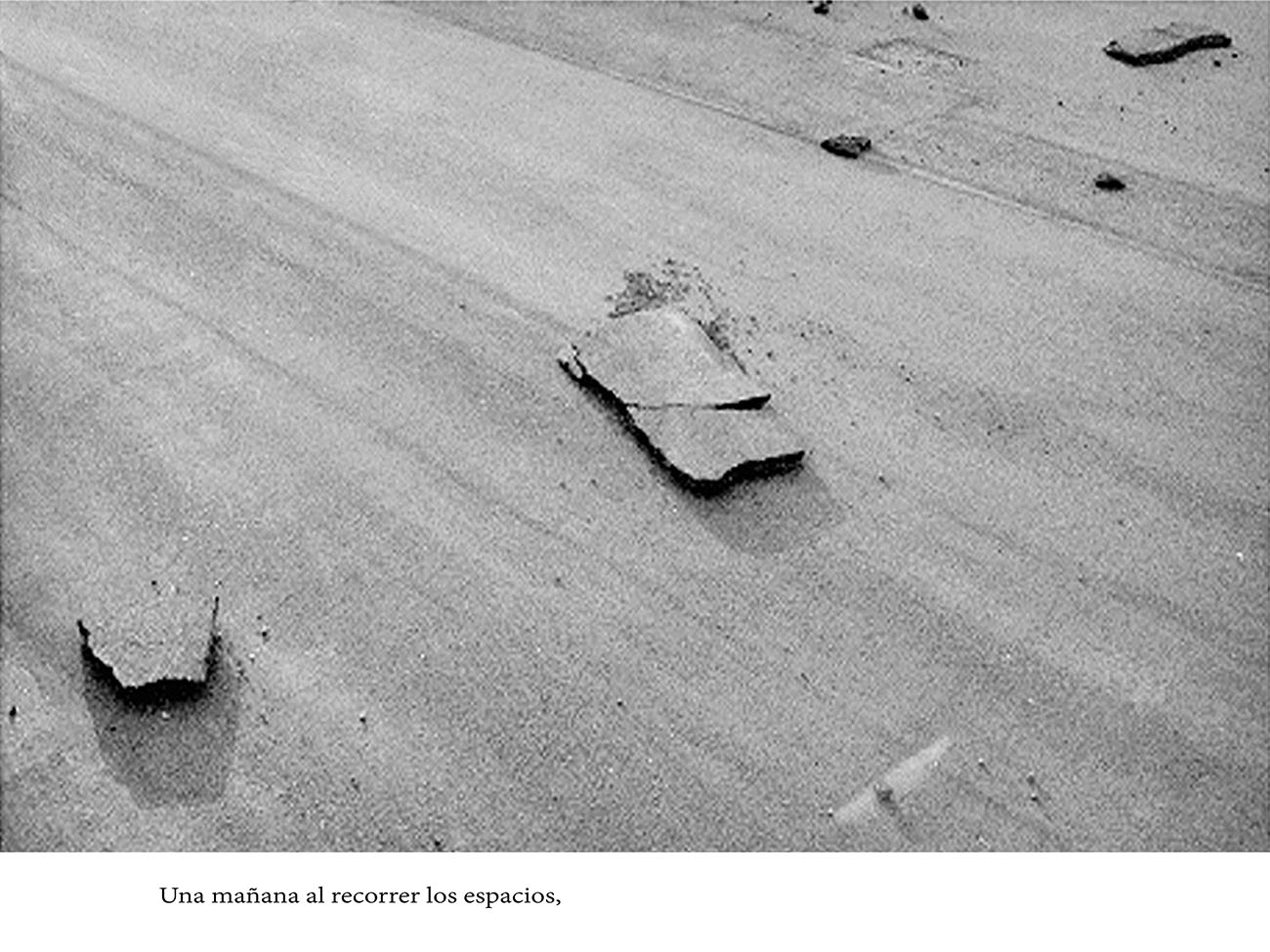

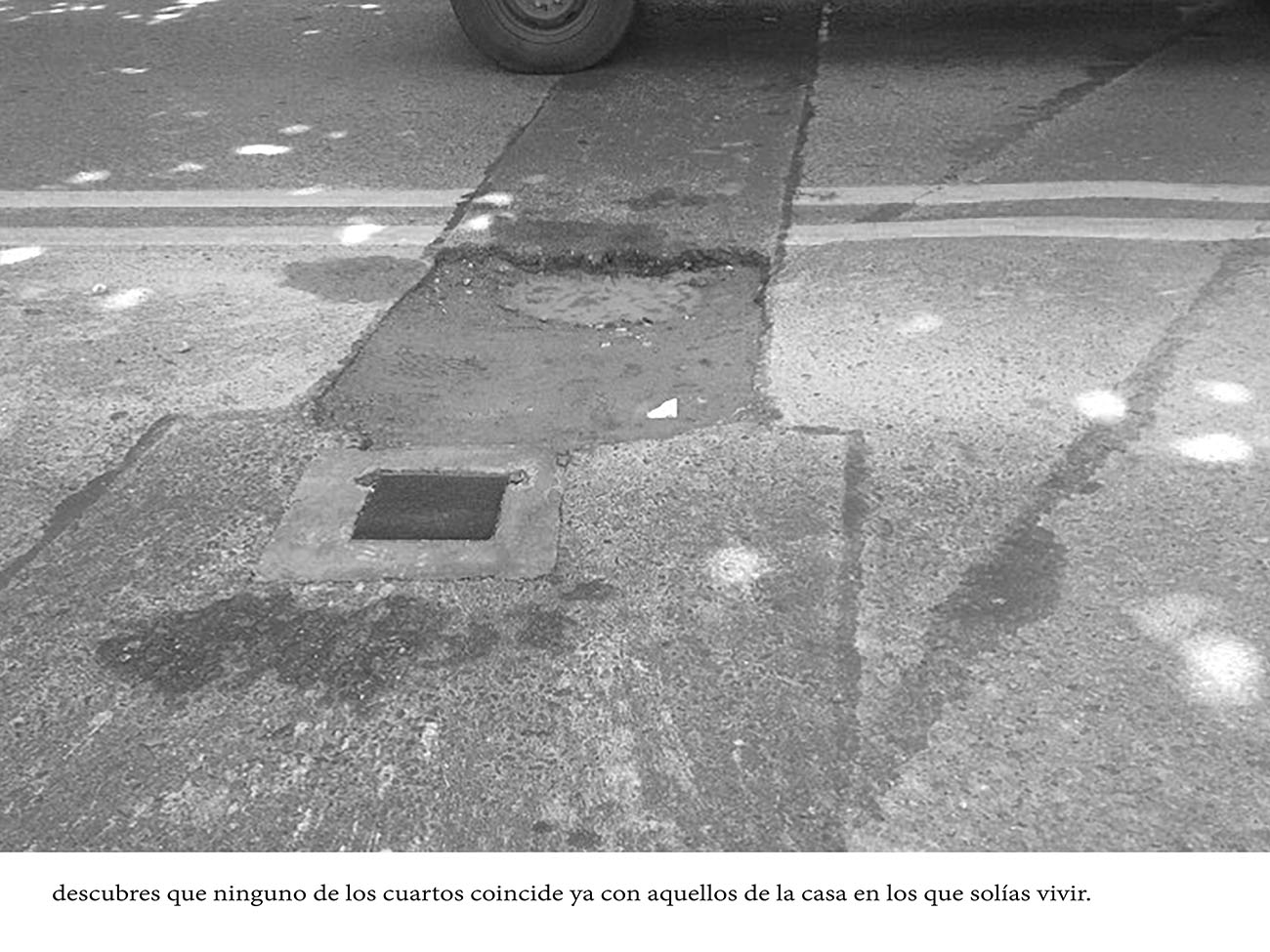

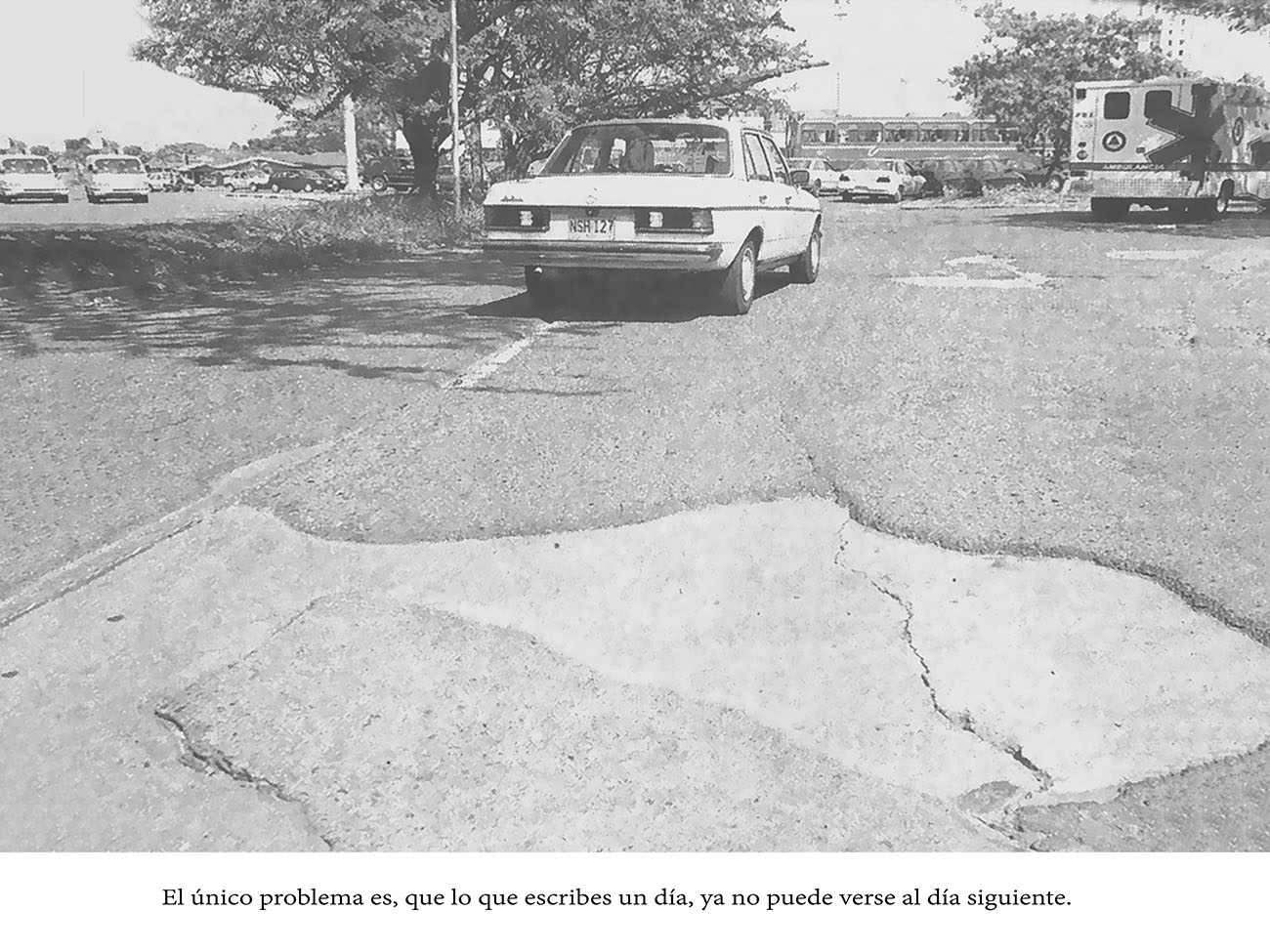

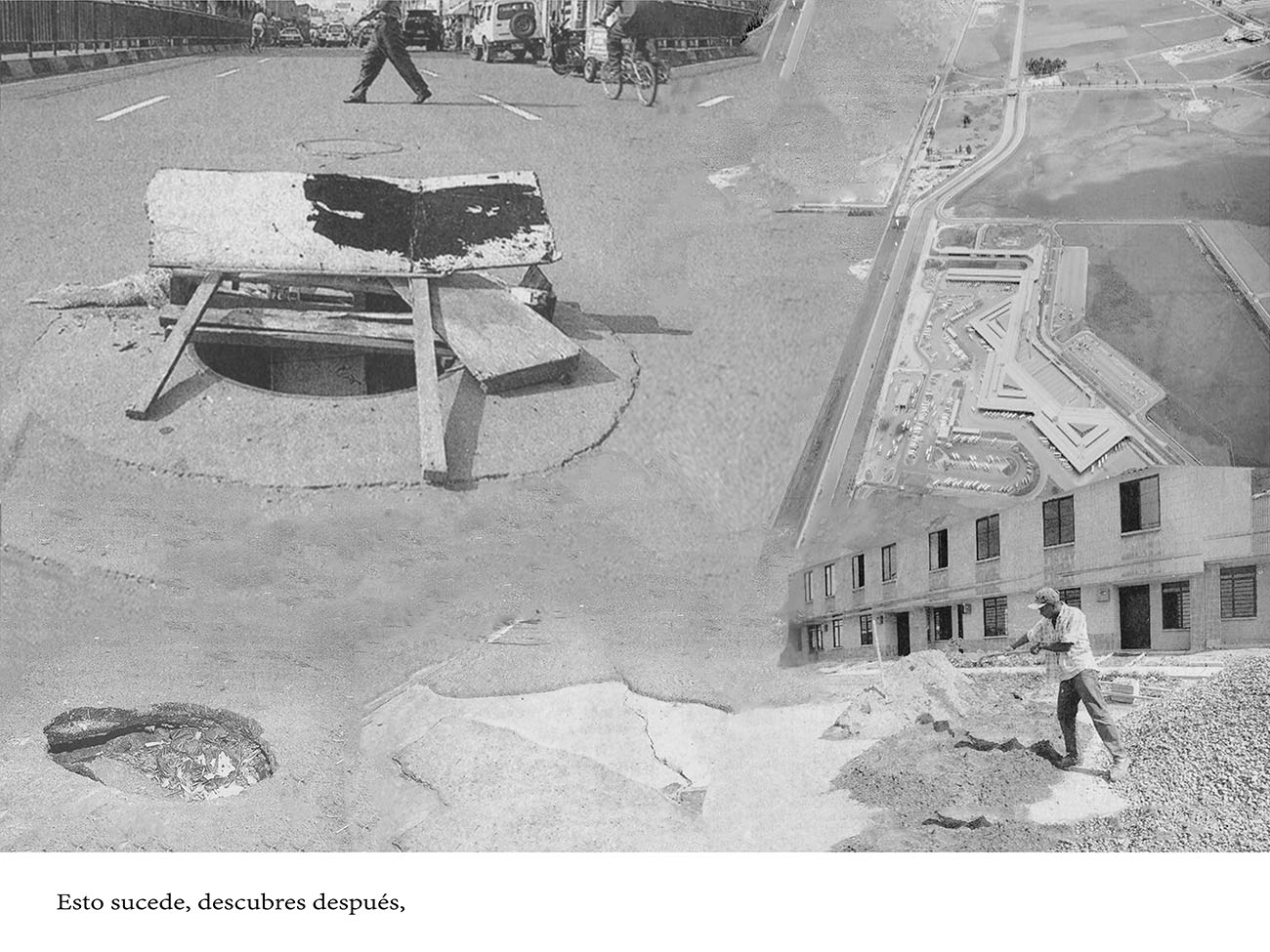

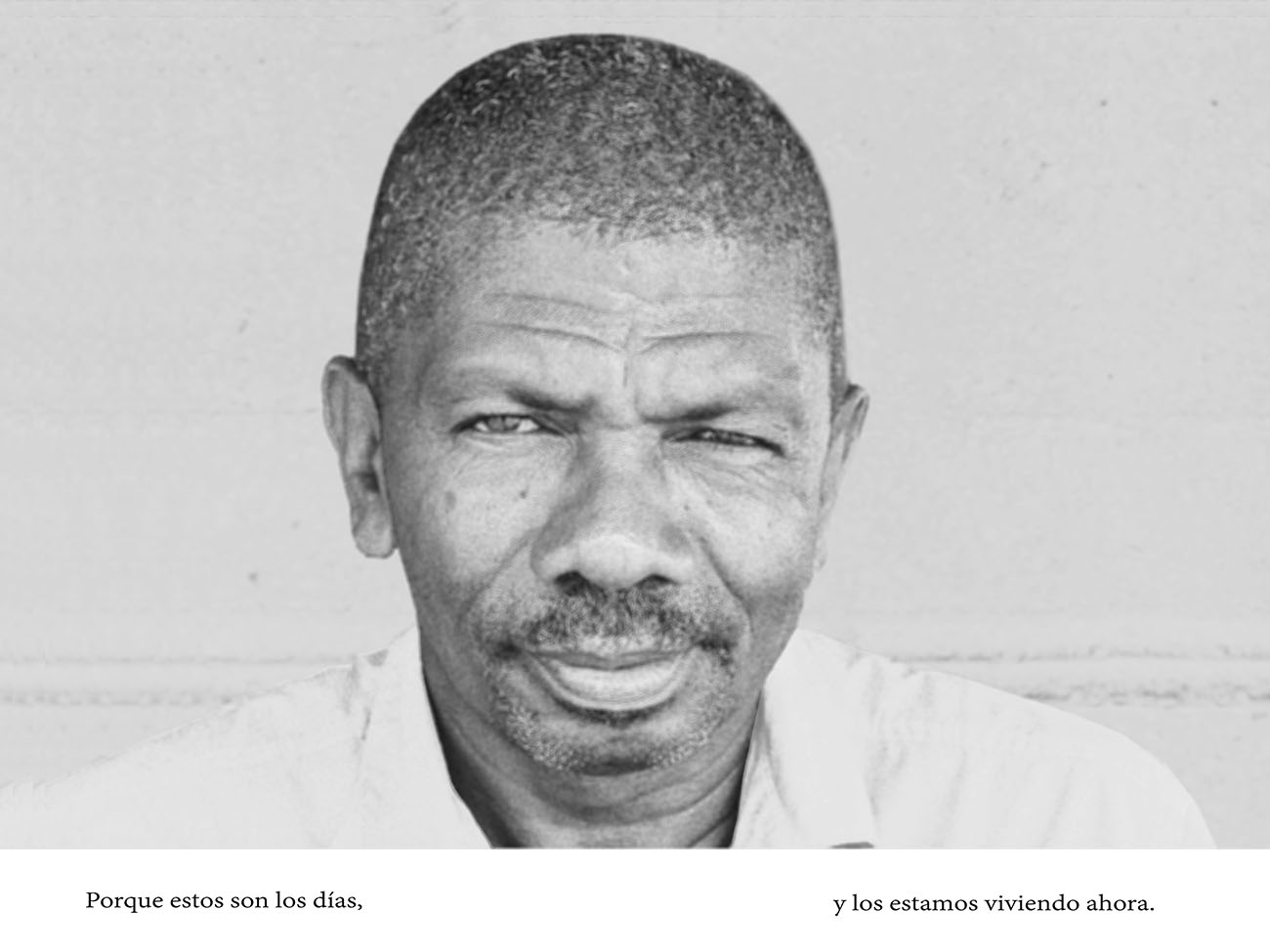

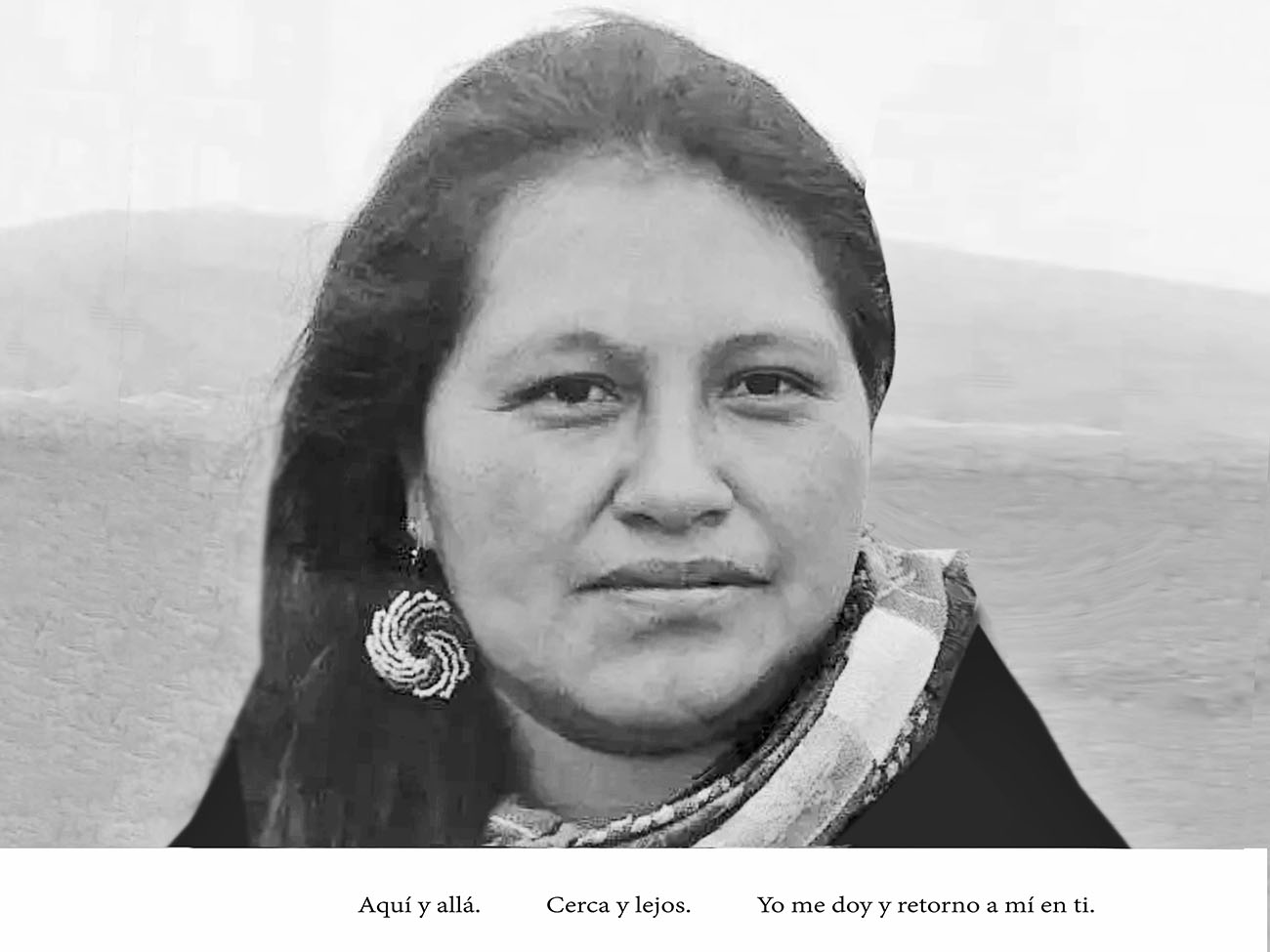

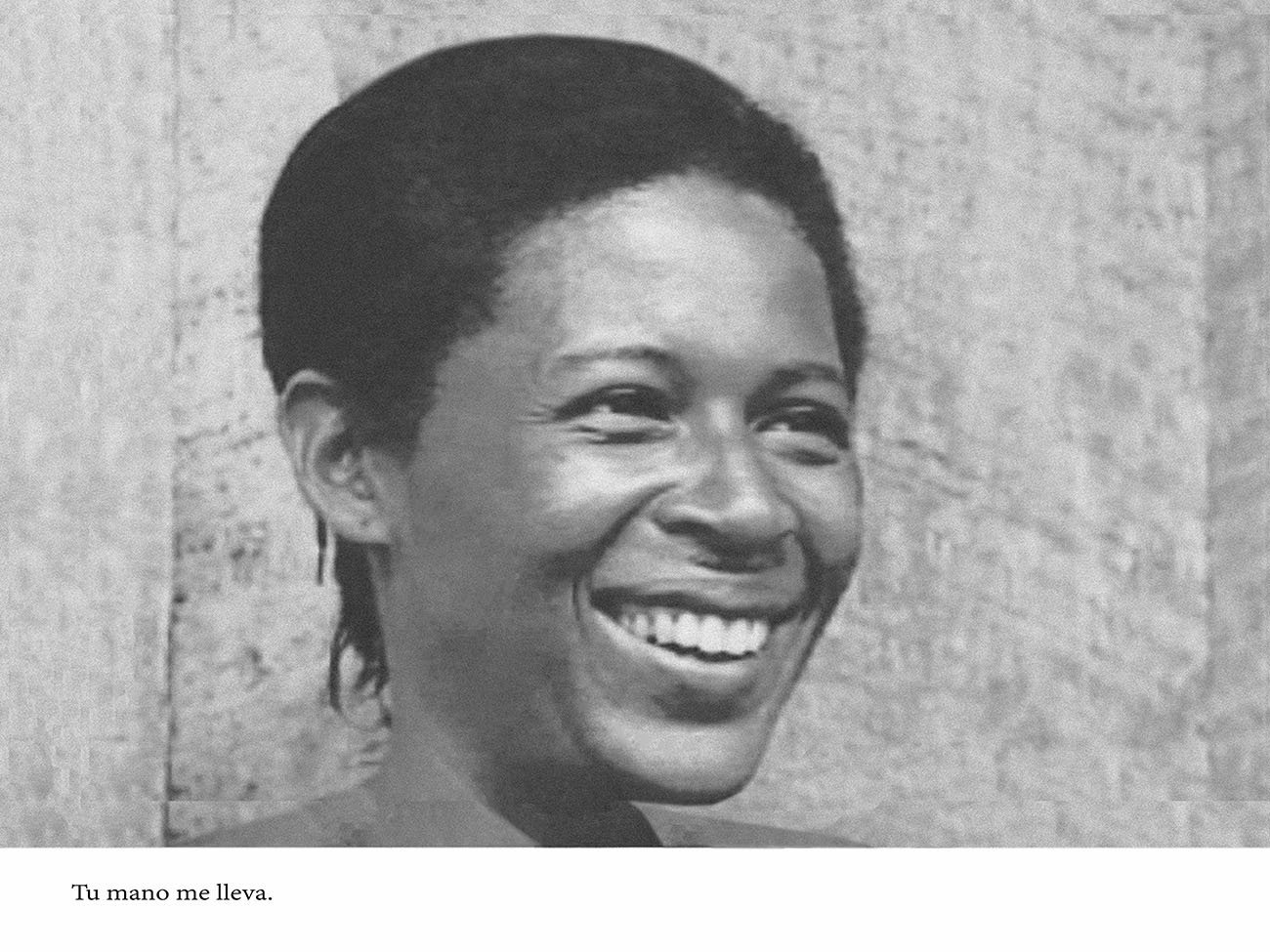

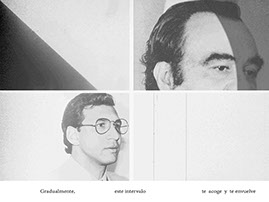

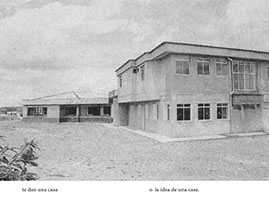

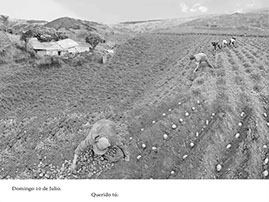

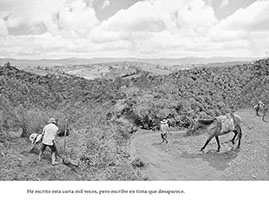

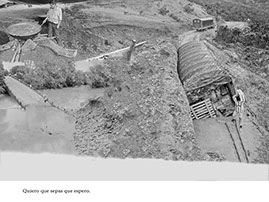

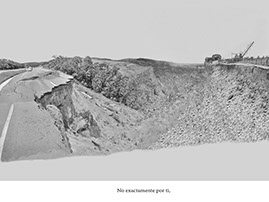

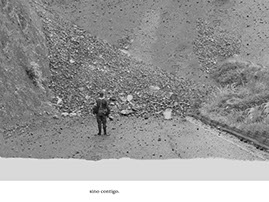

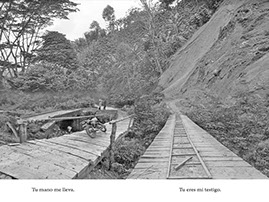

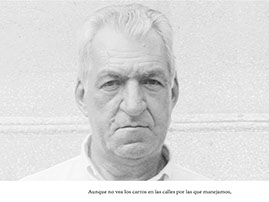

En cuanto a los textos que acompañan las imágenes se trata de un collage y adaptación de de textos de Jorge Luis Borges (His end and his beginning y Un teólogo en la muerte) y de Adrien Heathfield (End time now). Algunas imágenes del ensayo visual son mías y otras son collages creados a partir de fotografías de prensa y de revistas colombianas. (Semana, El país, El tiempo y El Espectador). El texto en su primera parte tiene connotaciones metafísicas bastante tradicionales dirigiéndose a un otro ausente, es decir, a aquellos que ya no están con nosotros, a los que redime compasivamente en la antigua visión de una vida después de la muerte. Luego el texto duda su trayectoria y corrige el rumbo hacia la segunda parte que toma una forma epistolar dirigida a la figura de un otro, que vive en este tiempo y en el presente, es decir a los vivos. Así que creo que el texto oscila entre la elegía propia de invocar y lamentar a los que perdimos, y al mismo tiempo hacia el deseo de invocación de una esperanza hacia lo que aún no se manifiesta. Esta voz en off, tal como en la convención cinematográfica, es una voz sin cuerpo, una conciencia flotante que imagina situaciones y propone sus visiones al lector dirigiéndose de alguna manera a aquellos que representan las imágenes. Solo que esta voz en off solo tiene lugar en la mente del lector.

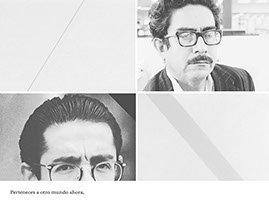

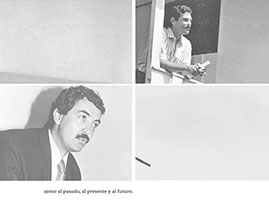

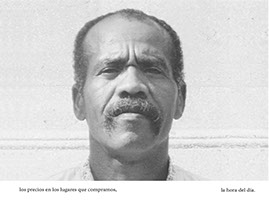

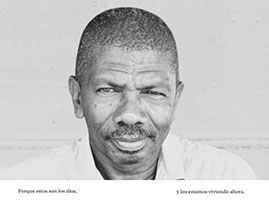

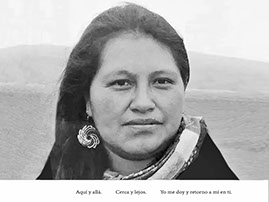

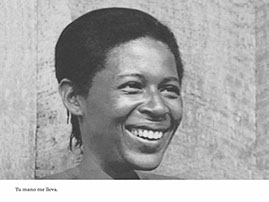

Los retratos de las personas a los que rindo un homenaje y que aparecen en esta secuencia visual son los siguientes:

Rodrigo Lara Bonilla. 30 de Abril de 1984 / Leonardo Posada. 30 de Agosto de 1986 / Guillermo Cano Isaza. 17 de diciembre de 1986 / Jaime Pardo. 11 de Octubre de 1987/

Jose Antequera. 3 de marzo de 1989/ Luis Carlos Galán. 18 de agosto de 1989/

Bernardo Jaramillo. 22 de marzo de 1990 / Carlos Pizarro. 26 de abril de 1990/

Manuel Cepeda. 9 de marzo de 1994 / Alvaro Gomez Hurtado. 2 de diciembre de 1995/

Jaime Garzón. 13 de Agosto de 1999 / Temístocles Machado. 27 de Enero del 2018/

Sandra Liliana Peña Chocue. 20 de Abril del 2021/ Jesusita Moreno Mosquera. 7 de Junio del 2022.