«Una patria es un asociación de hombres libres e iguales unidos en el fraternal acuerdo de trabajar por un fin único. (...) Una patria no es una agregación, es una asociación. No hay patria verdadera sin derecho uniforme. No hay patria verdadera donde la uniformidad del derecho es violada por la existencia de castas o privilegios» .

Giuseppe Mazzini.

“Para el republicanismo oligárquico, la libertad sólo debe alcanzar a aquellos hombres que poseen alguna forma de propiedad, algún conjunto de recursos materiales que los haga independientes. Por el contrario, para el republicanismo democrático la libertad debe alcanzar a todos los hombres y mujeres que viven en la comunidad. Todos los individuos deben tener su existencia material políticamente garantizada...Ello nos permite afirmar que la principal distinción que debe hacerse para comprender las sociedades contemporáneas es la distinción entre ricos y pobres. Ricos y pobres como se ha entendido en la tradición republicana significa, ya desde Aristóteles, “gente independiente” y “gente dependiente” (de otros)”.

Daniel Raventos.

“Esta multiplicidad ofrece algo de esencial, puesto que toca el doble carácter del pensamiento mítico, de coincidir con su objeto, del que forma una imagen homóloga, pero sin conseguir nunca fundirse con él, por evolucionar en otro plano. La recurrencia de los temas traduce esta mezcla de impotencia y tenacidad. Indiferente a la partida o a la llegada, el pensamiento mítico no recorre trayectorias enteras: siempre le queda algo por realizar. Lo mismo que los ritos, los mitos son interminables.”

Claude Levi Strauss.

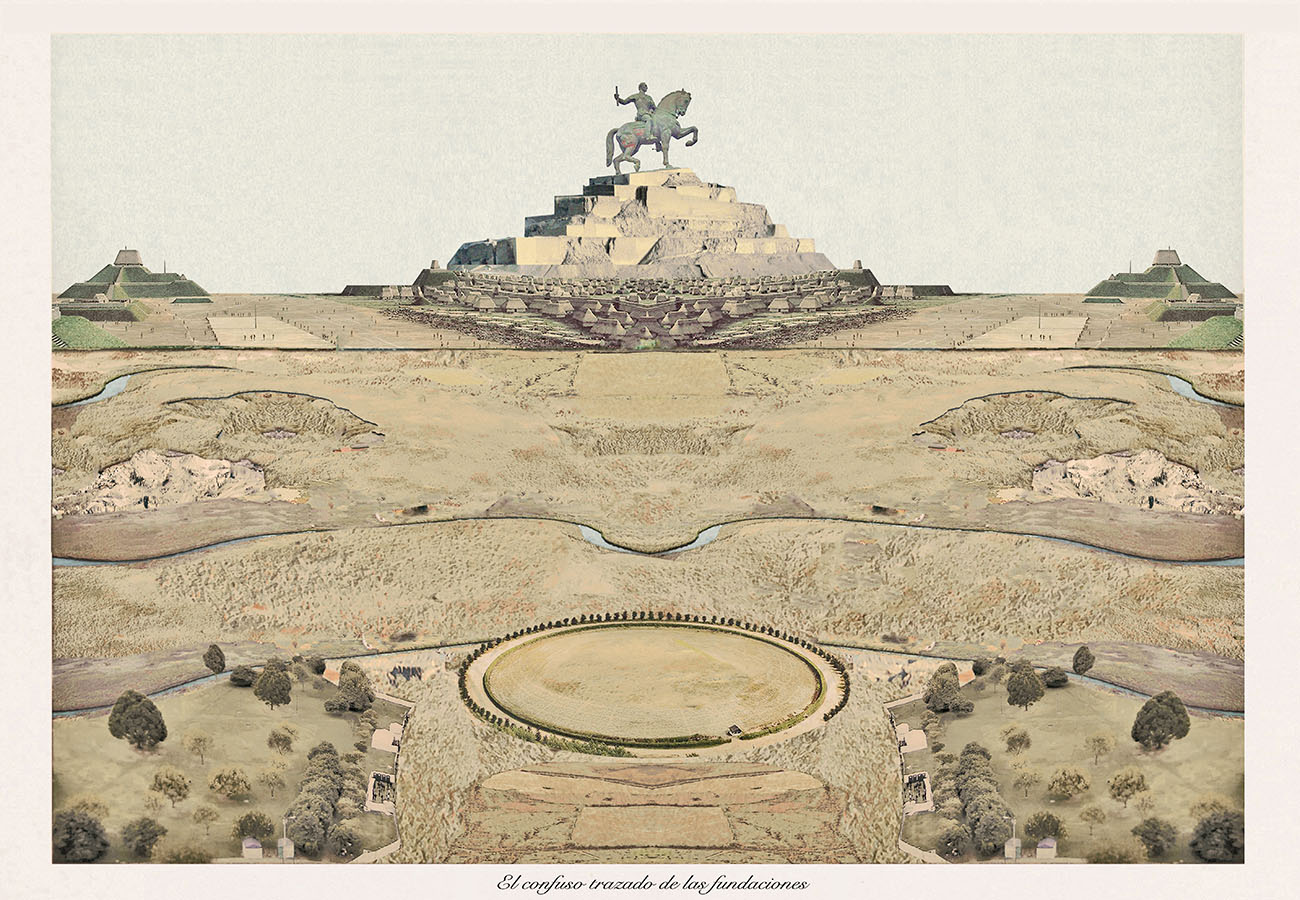

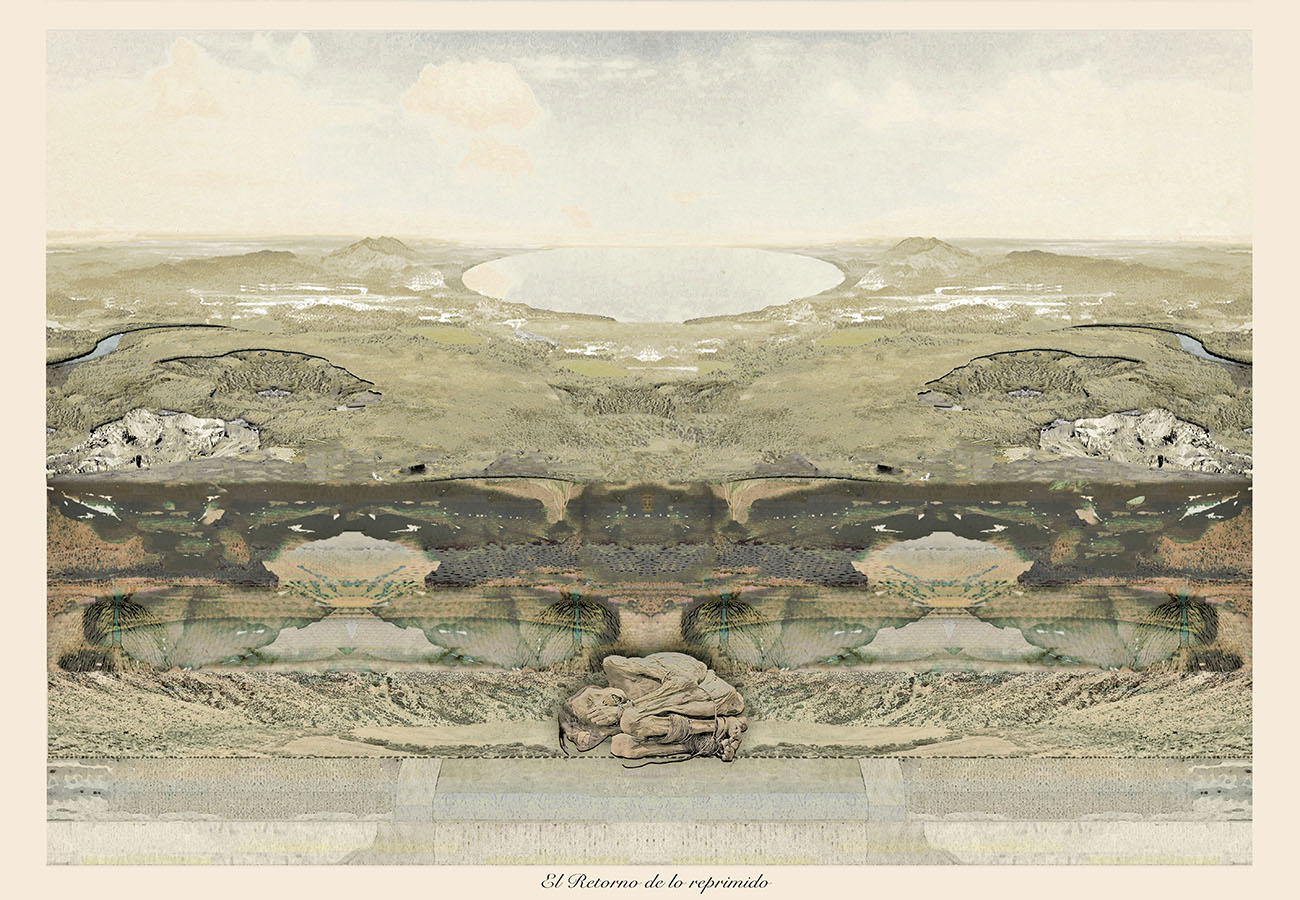

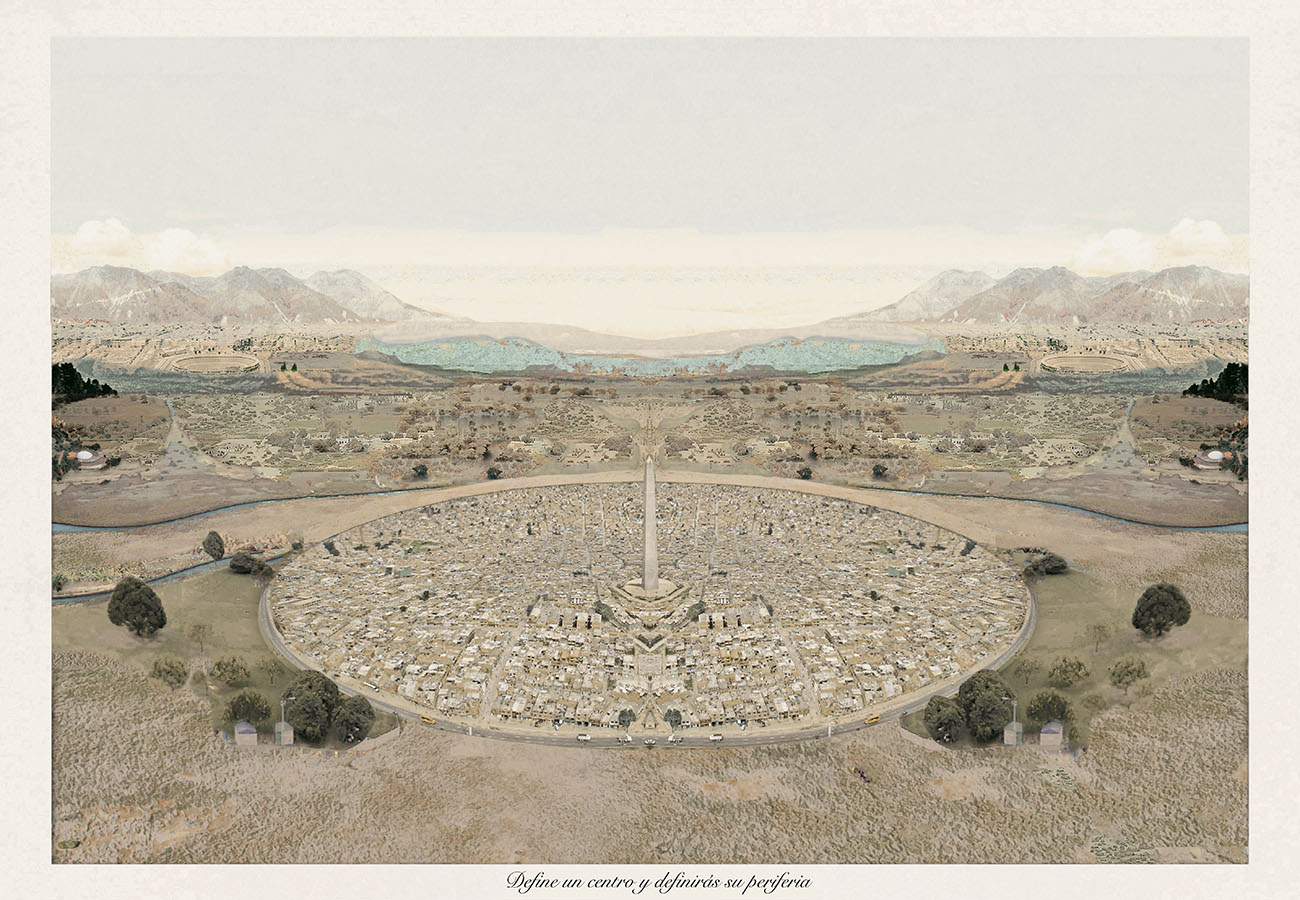

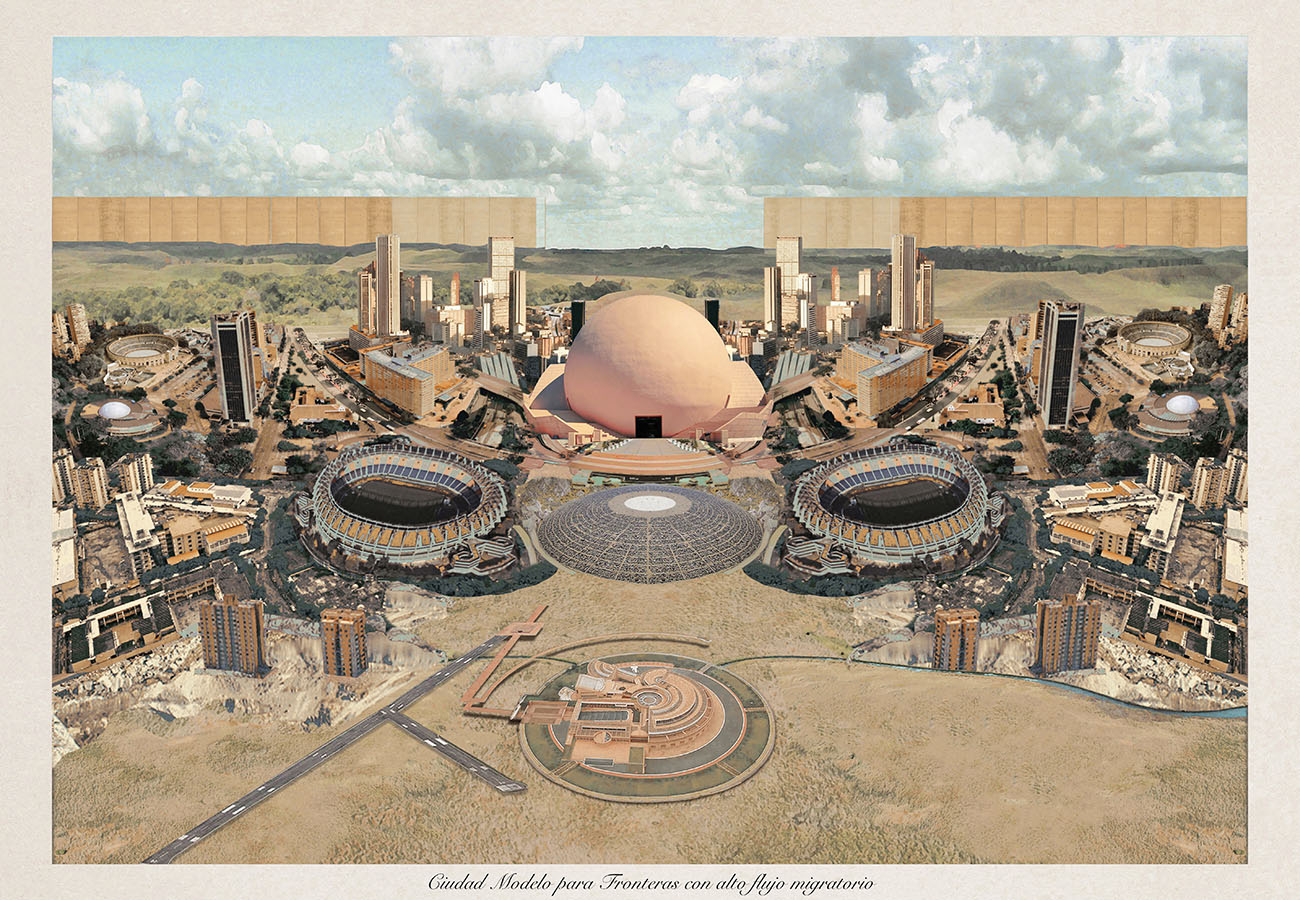

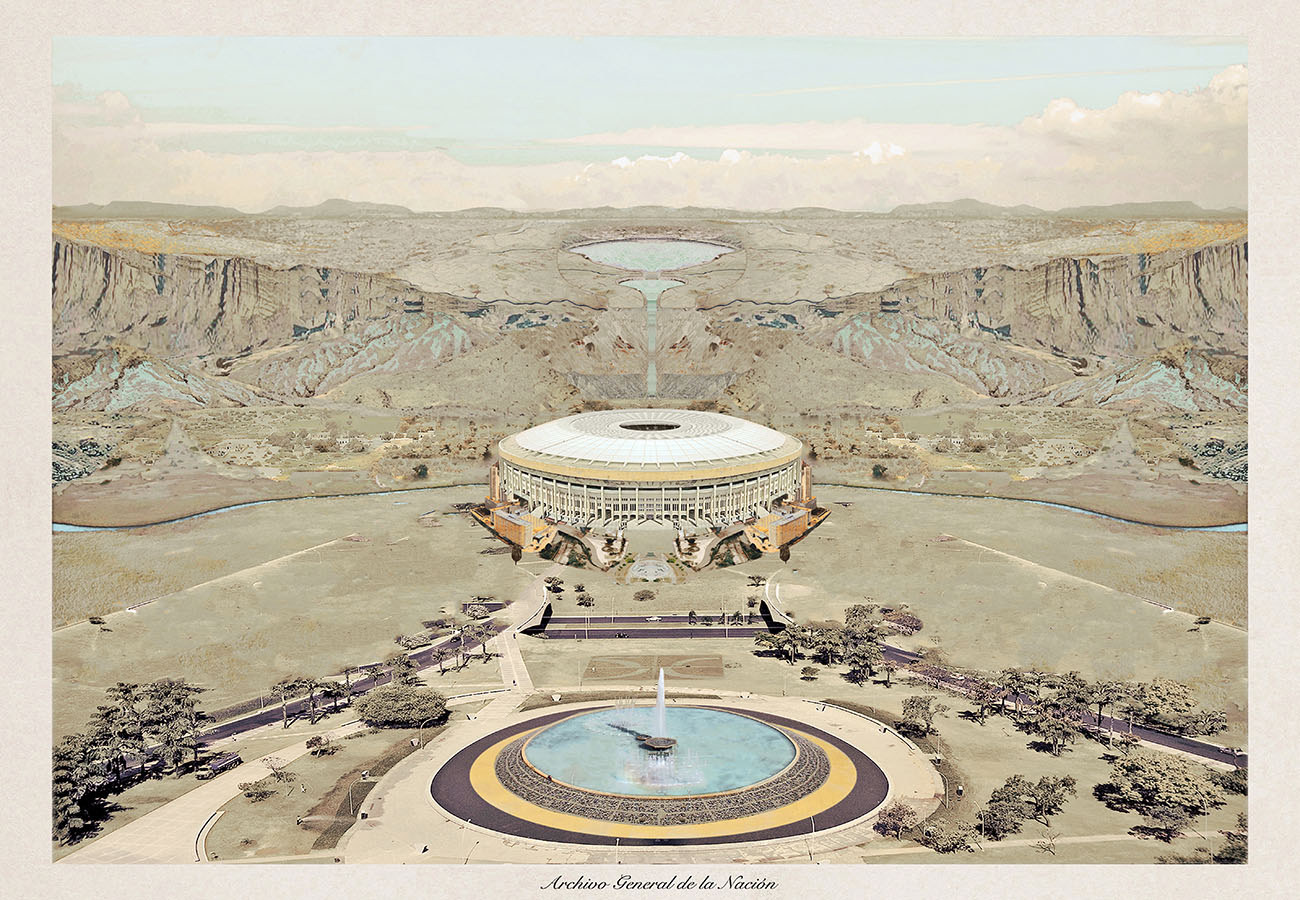

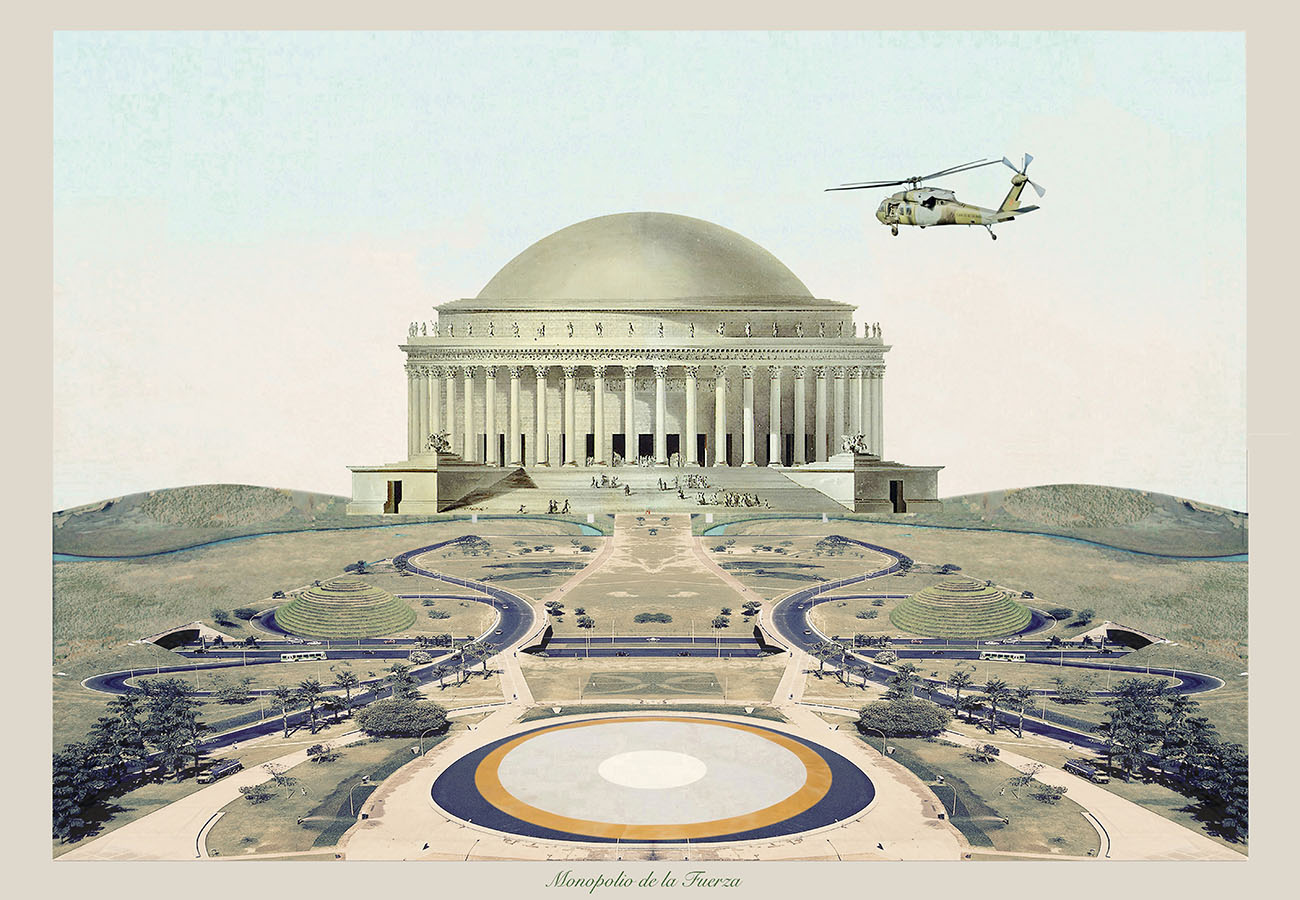

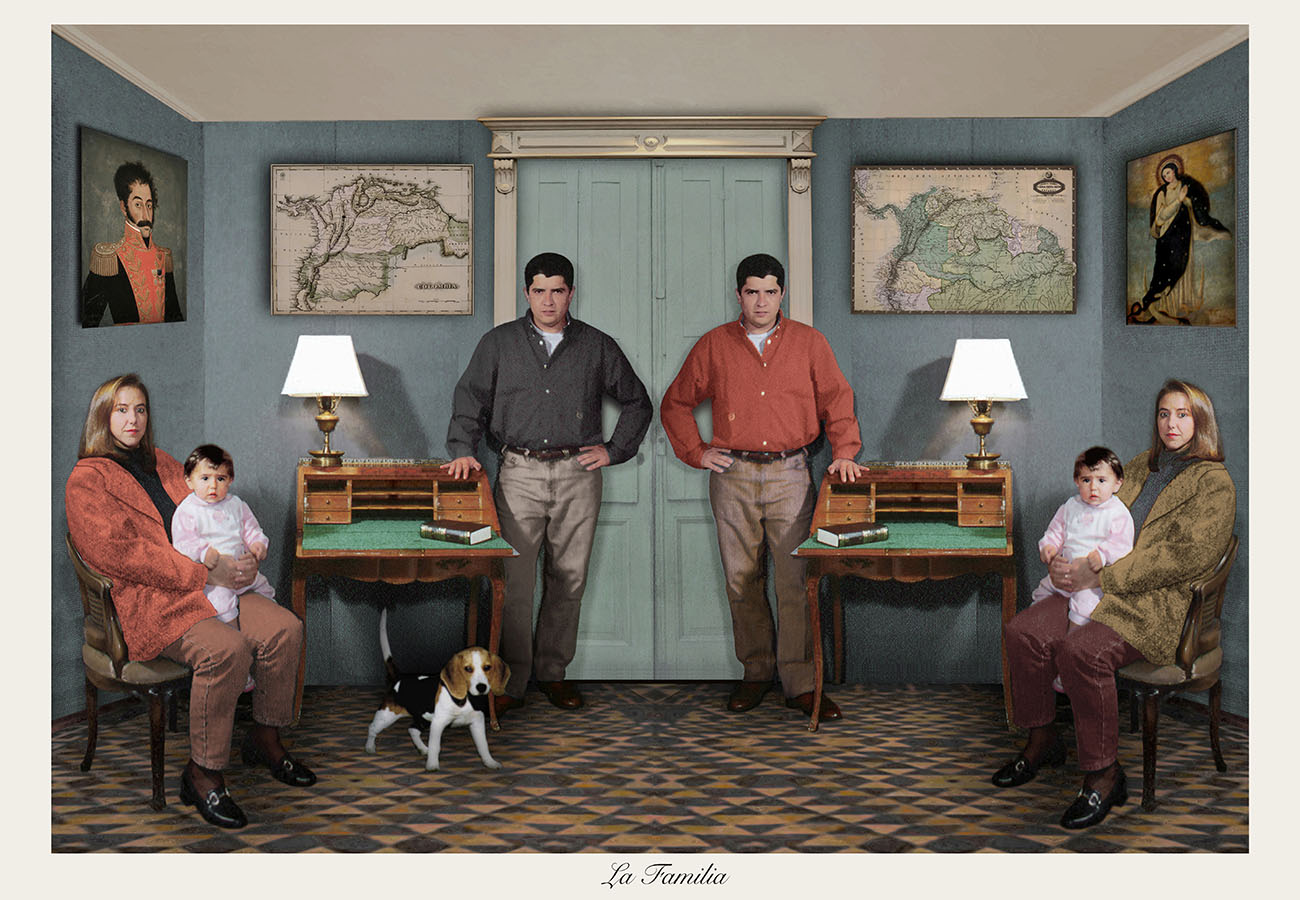

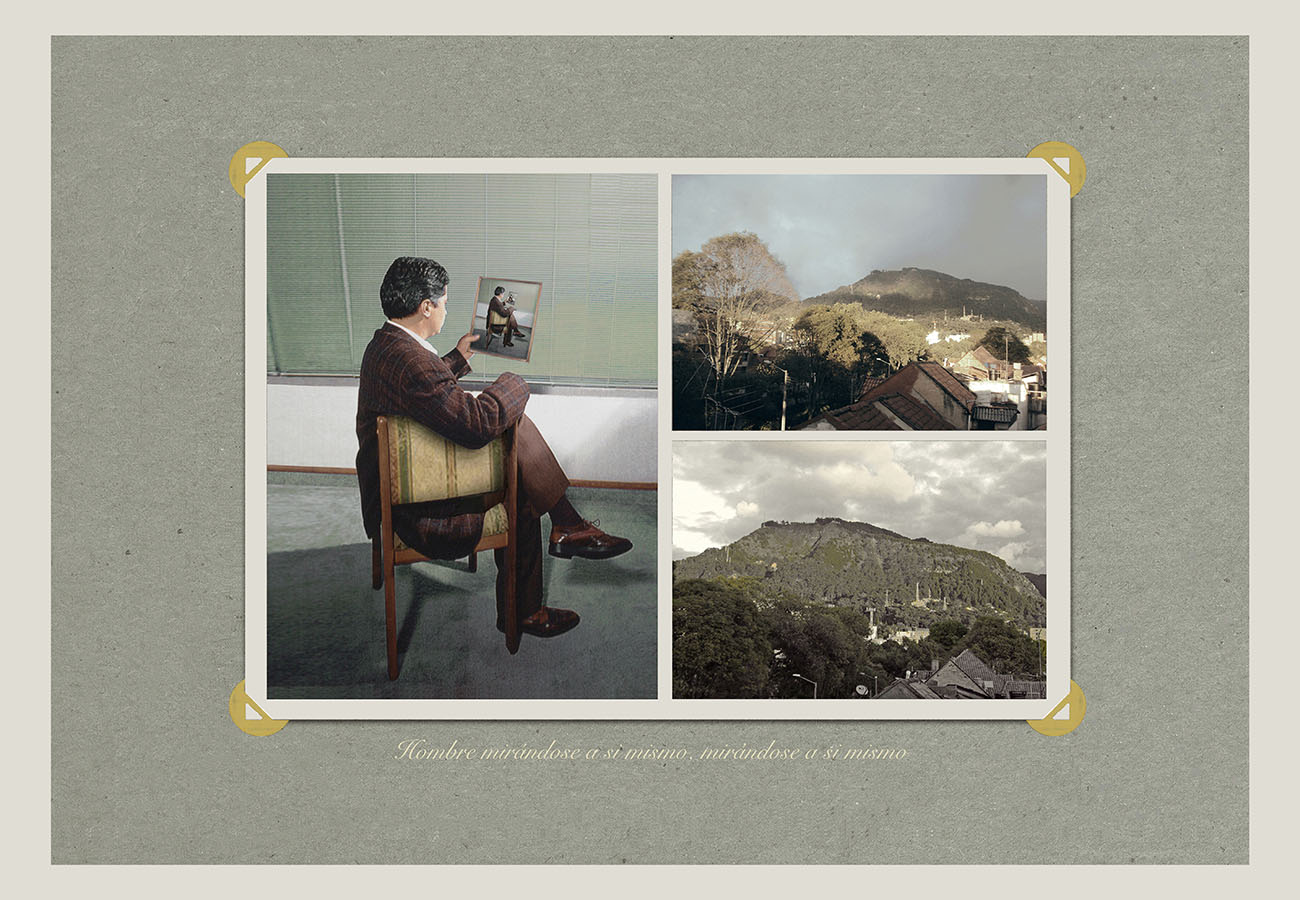

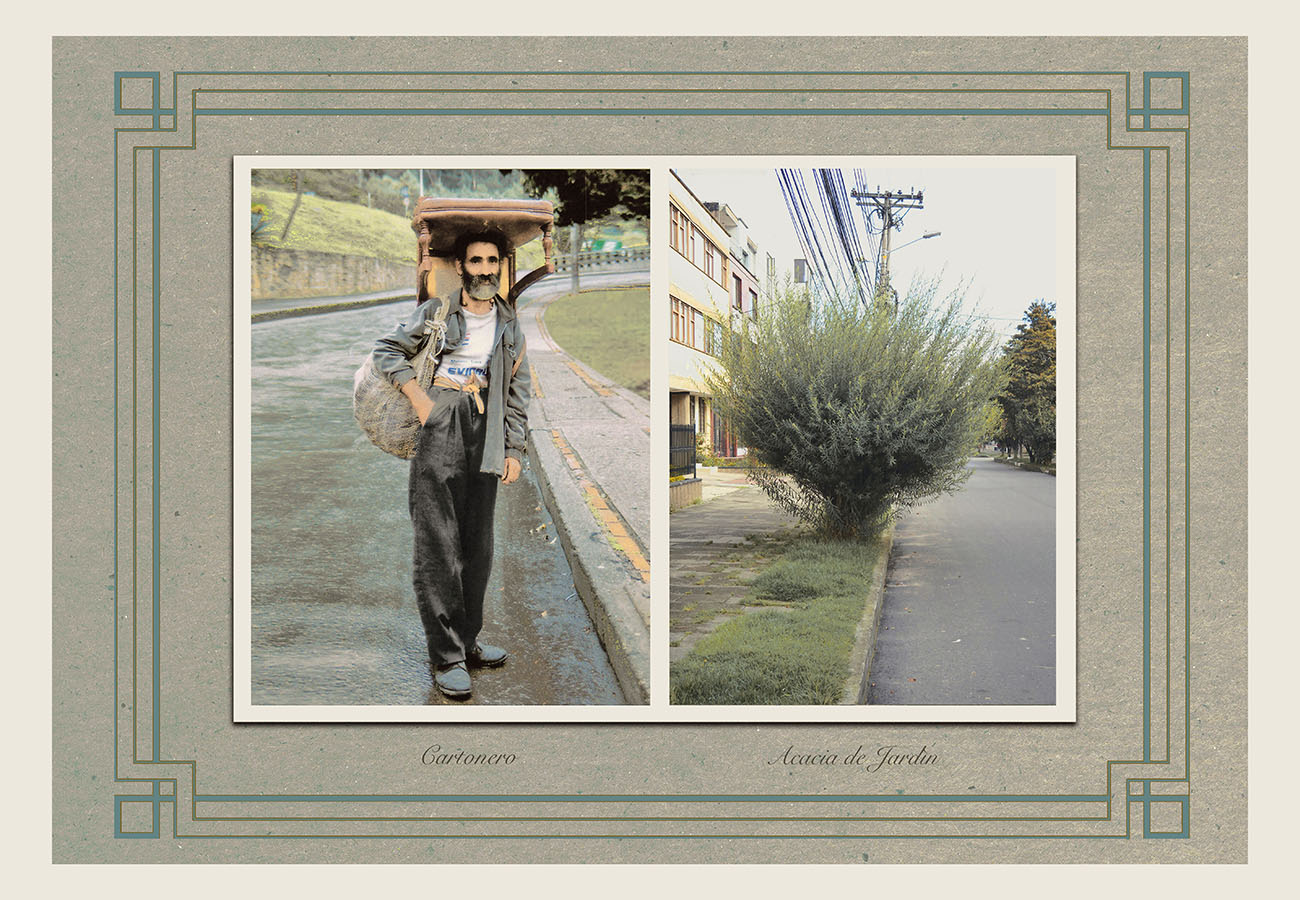

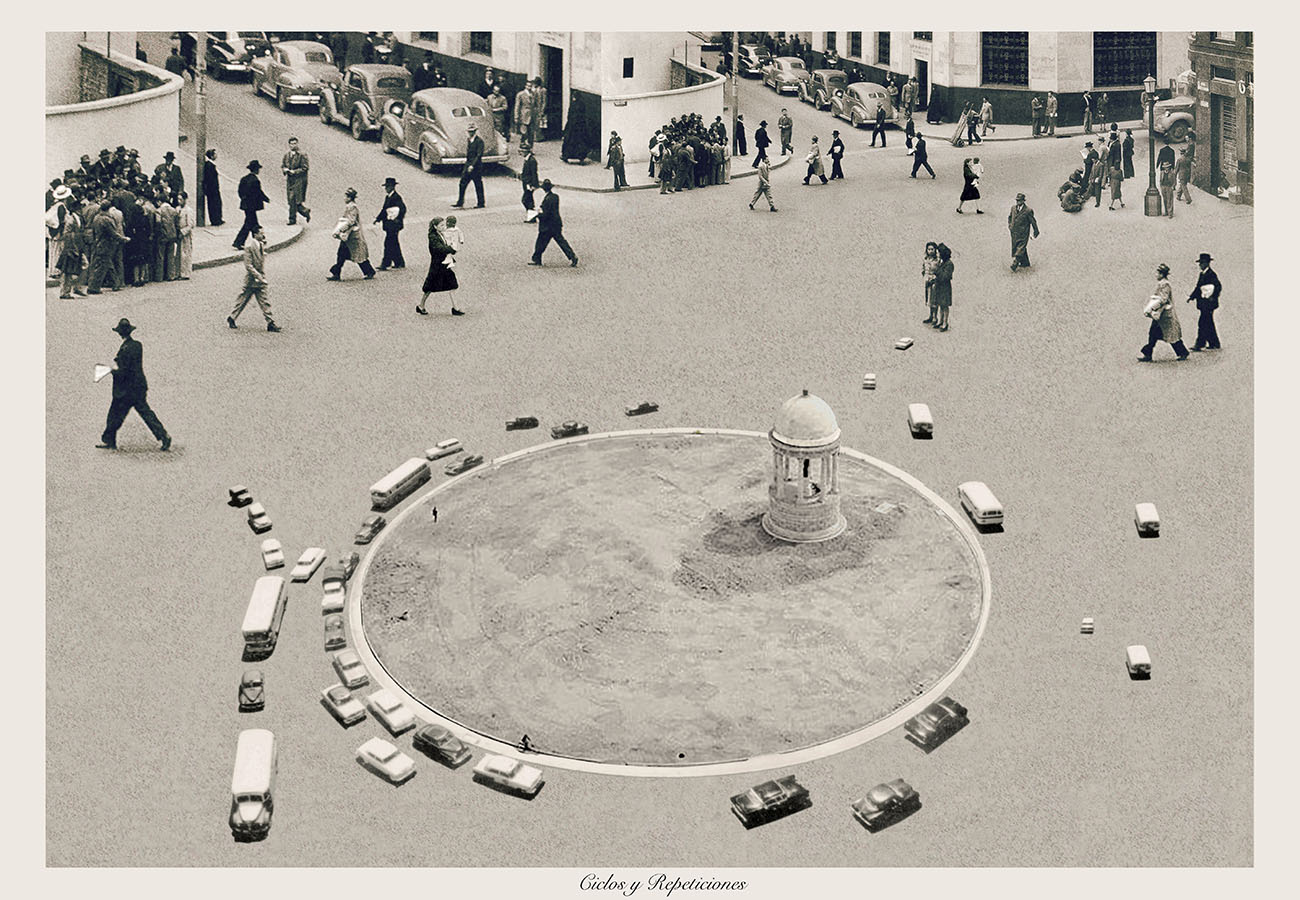

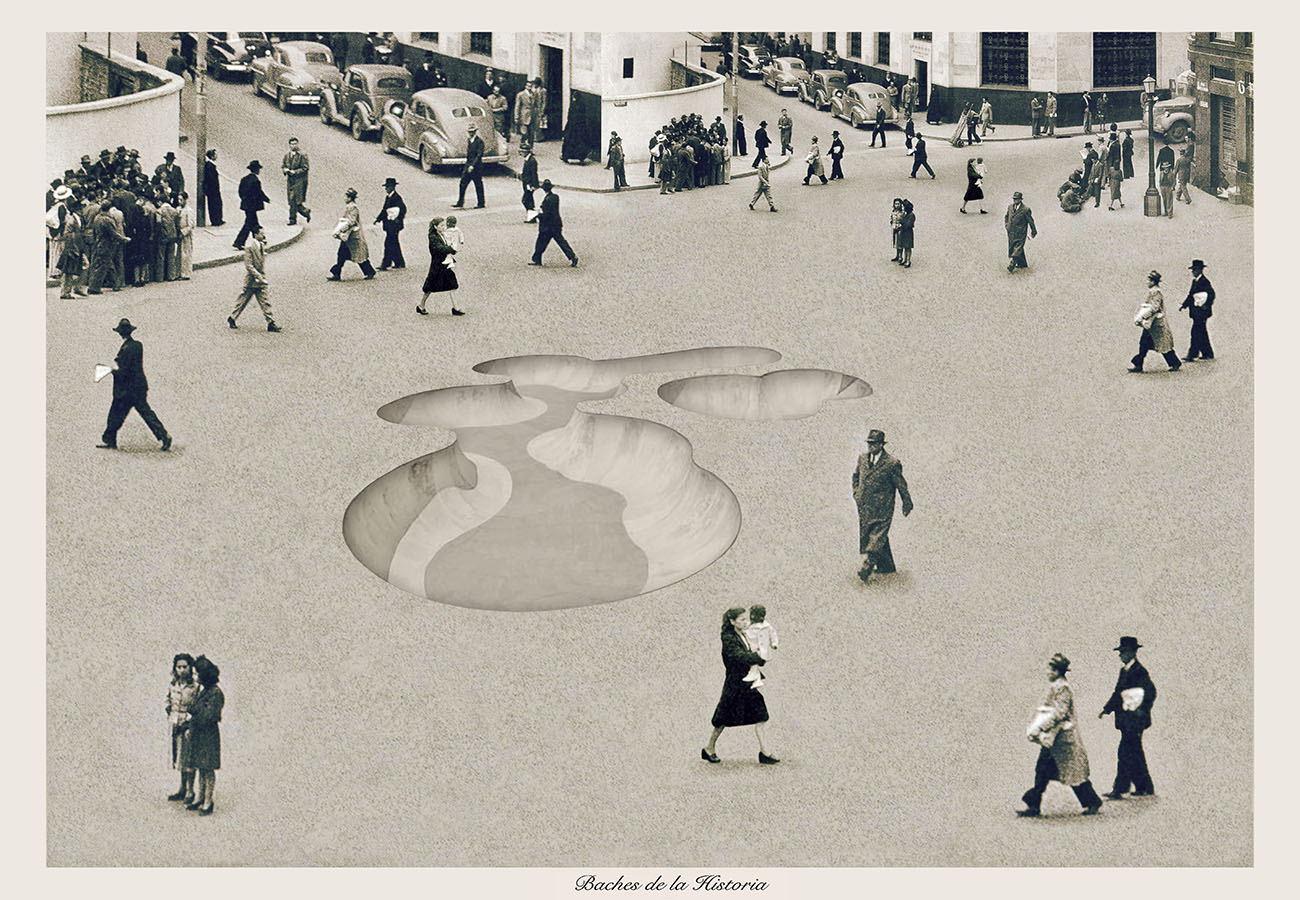

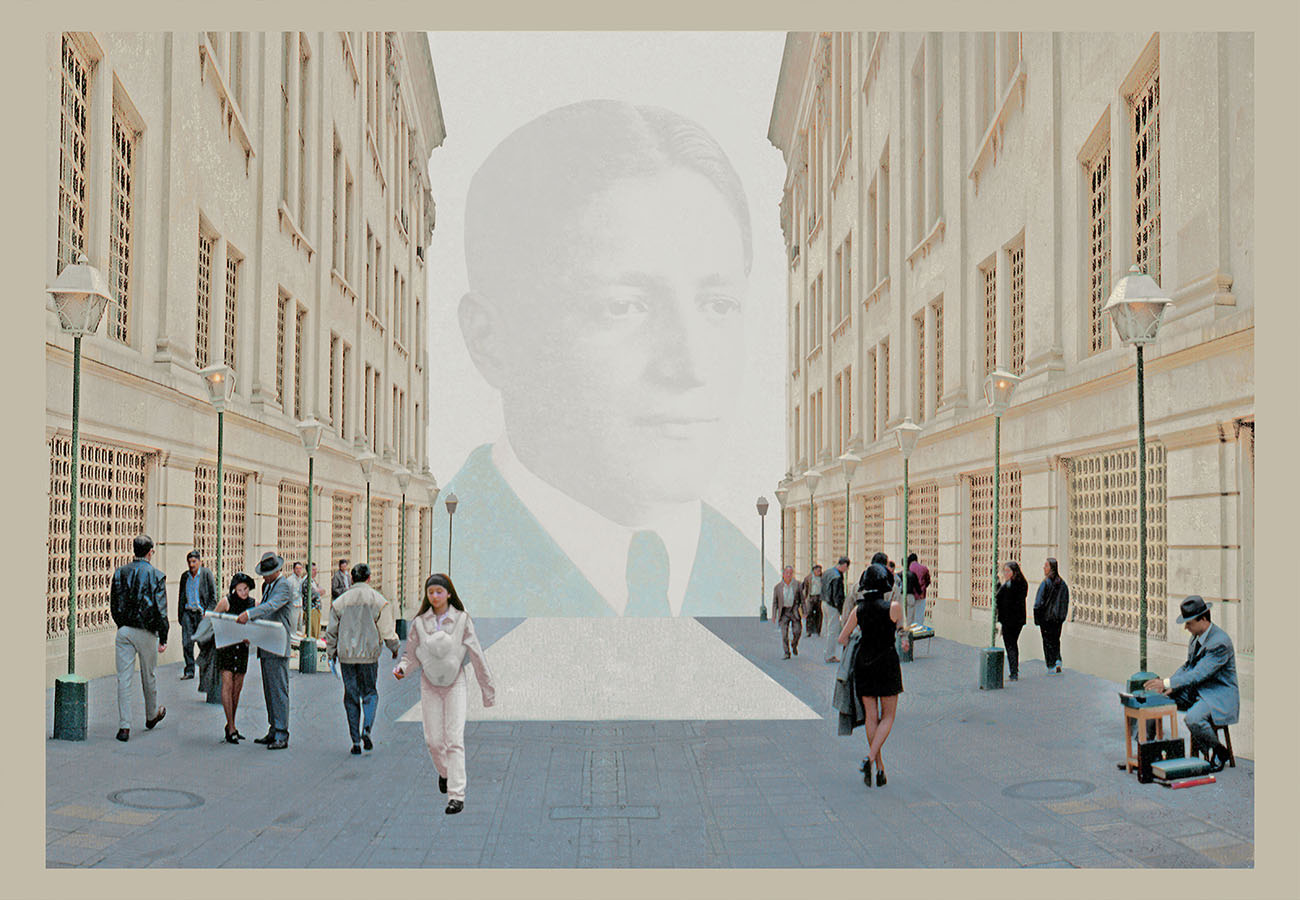

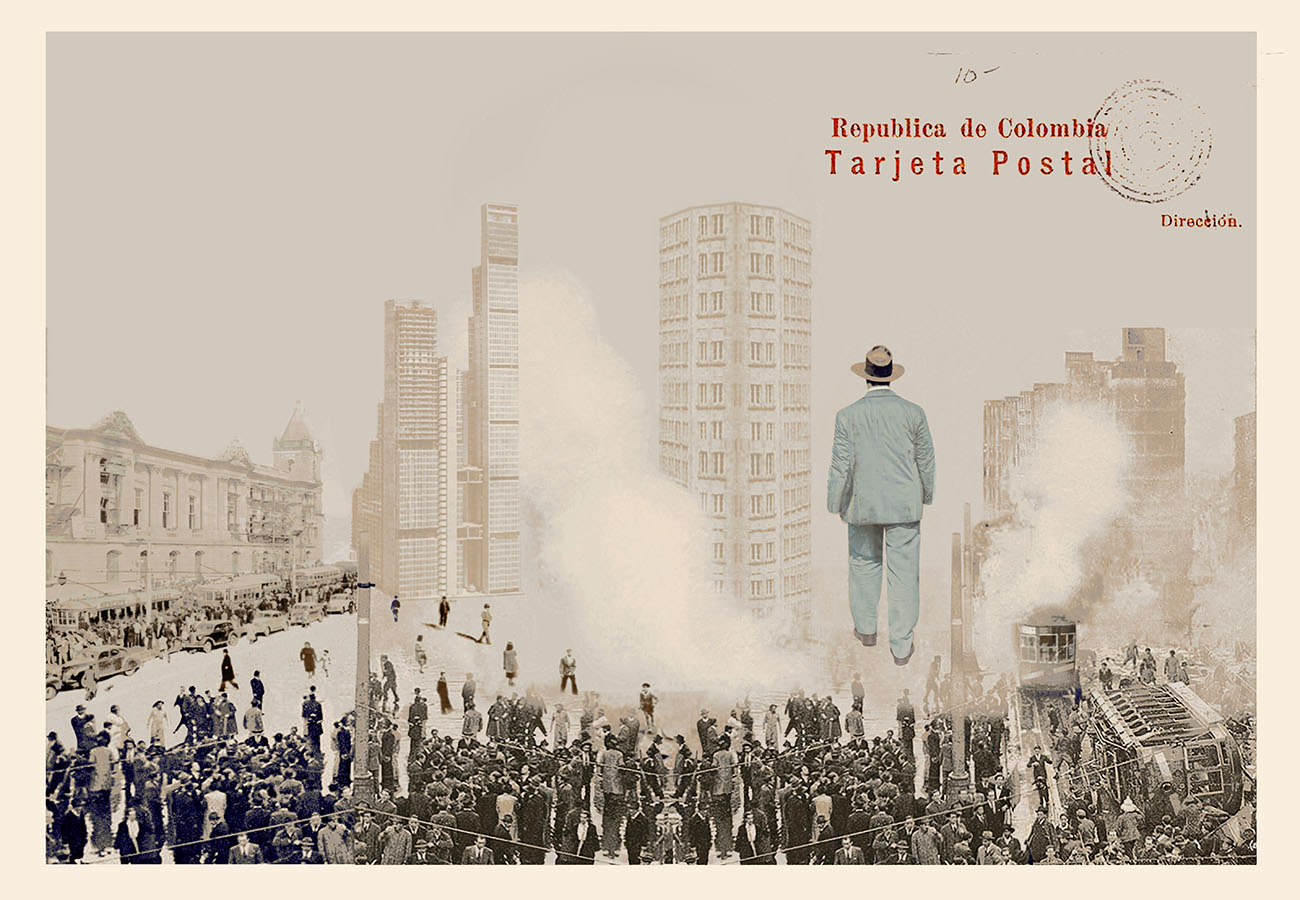

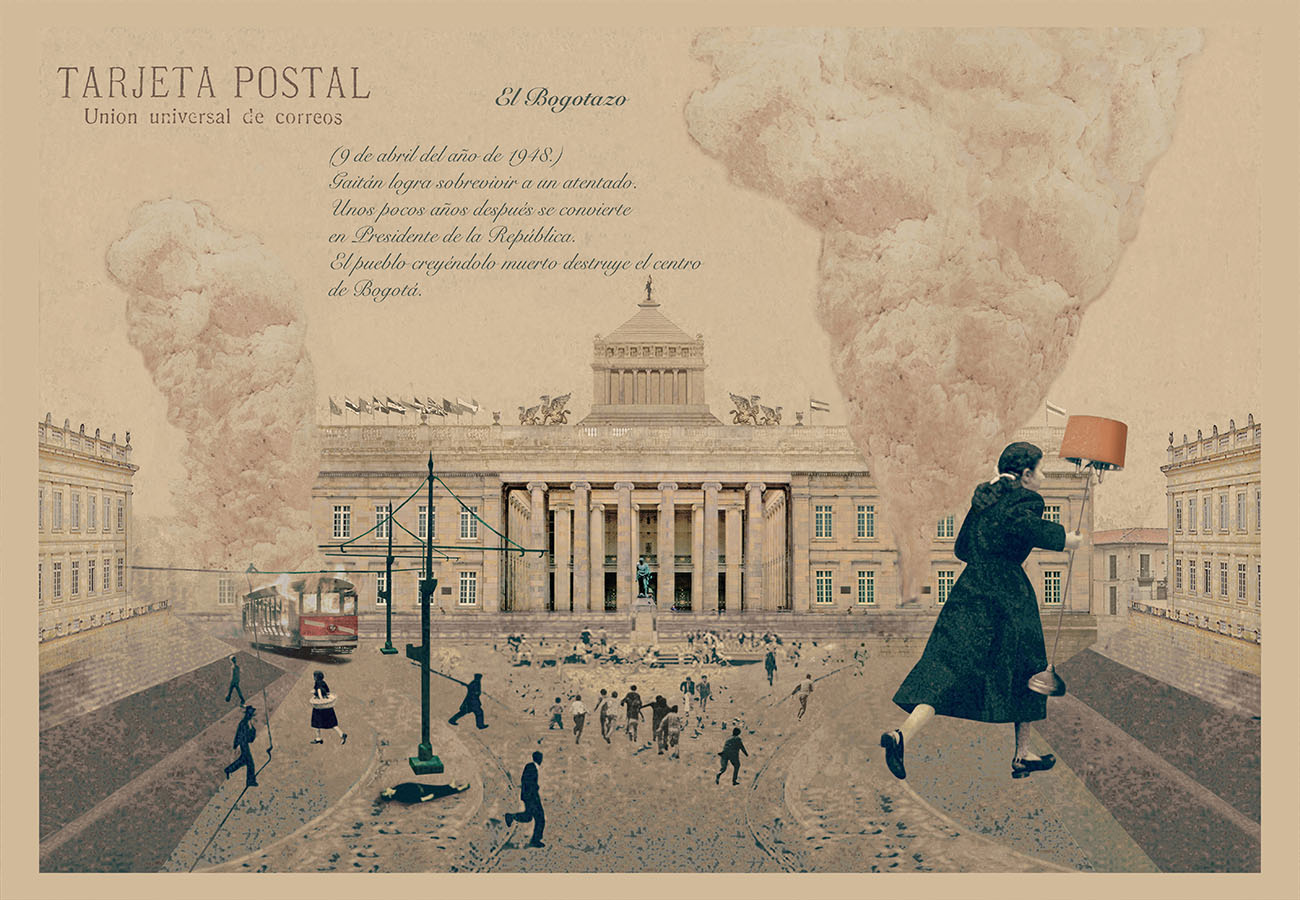

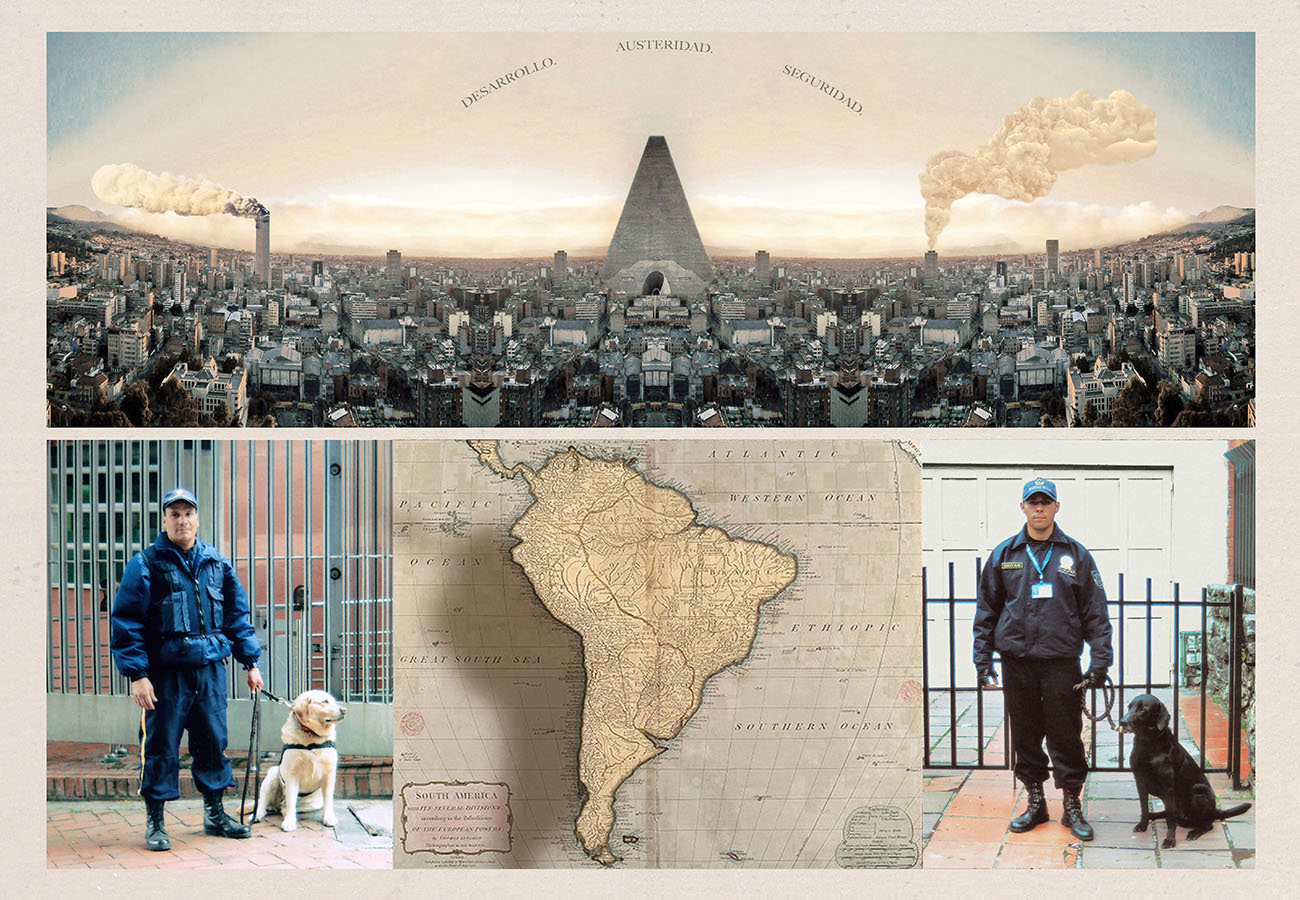

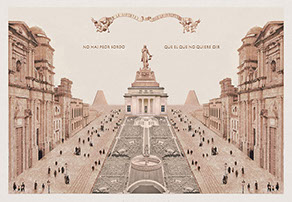

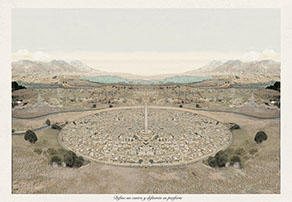

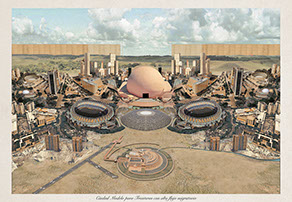

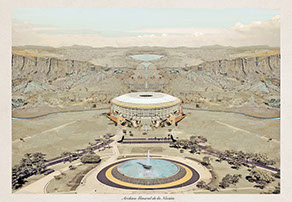

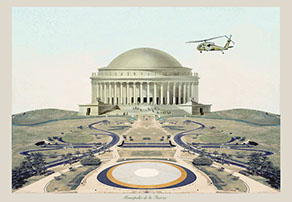

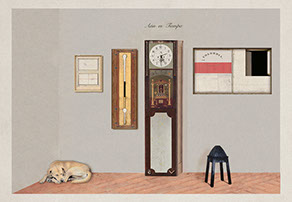

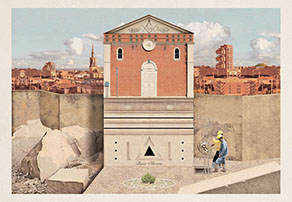

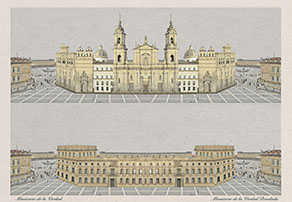

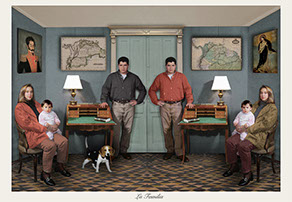

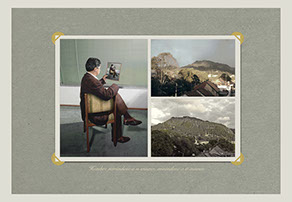

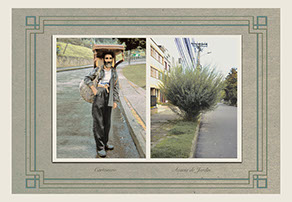

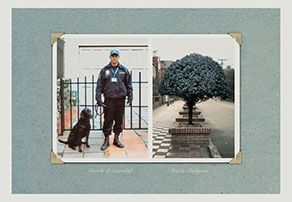

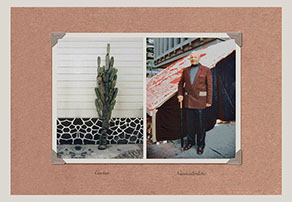

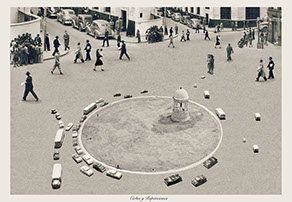

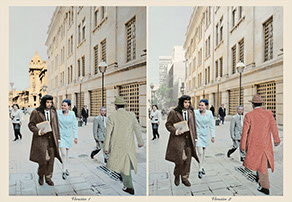

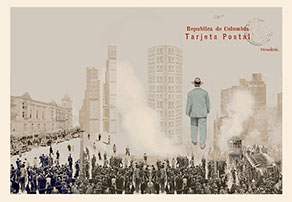

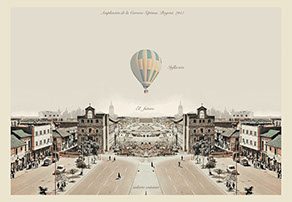

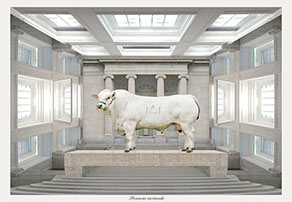

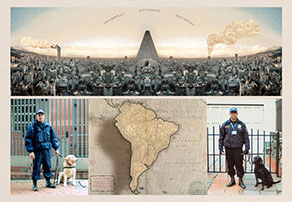

En Alegorías republicanas buscaba enlazar una serie de imágenes construidas como emblemas de ideas subyacentes, algunas mas directas y otras mas enigmáticas en relación a una mitología republicana expresada en el contexto de ciudades reales e imaginadas. La república y la nación son nuestra herencia fundacional mas reciente. Es la etapa histórica que aún invocamos para realizar los rituales y pactos republicanos que nos integran como individuos a una geografía y una historia y todo esto lo experimentamos de manera primordial aunque inacabada sobretodo en los centros urbanos. Los campos y las periferias nacionales carecen en países como el nuestro de una presencia profunda del pacto social republicano en gran medida porque es en la centralidad donde se ejerce y diseña la matriz de las reglas de juego de este sistema de gobierno de unos pocos lo que dificulta la inserción de los ciudadanos que viven precariamente en el proyecto nacional y porque el estado se ha mostrado incapaz de alcanzar las periferias territoriales con proyectos de equidad para el bien común. También porque en los márgenes, el ejercicio de la libertad, en condiciones de precariedad y economías de subsistencia, lo que es la base de un proyecto republicano real, se ve asfixiado. Habría que agregar a todo lo anterior, que todo centro urbano principal tiene su periferia social desposeída y que toda periferia geográfica también tiene una centralización del poder en unos pocos.

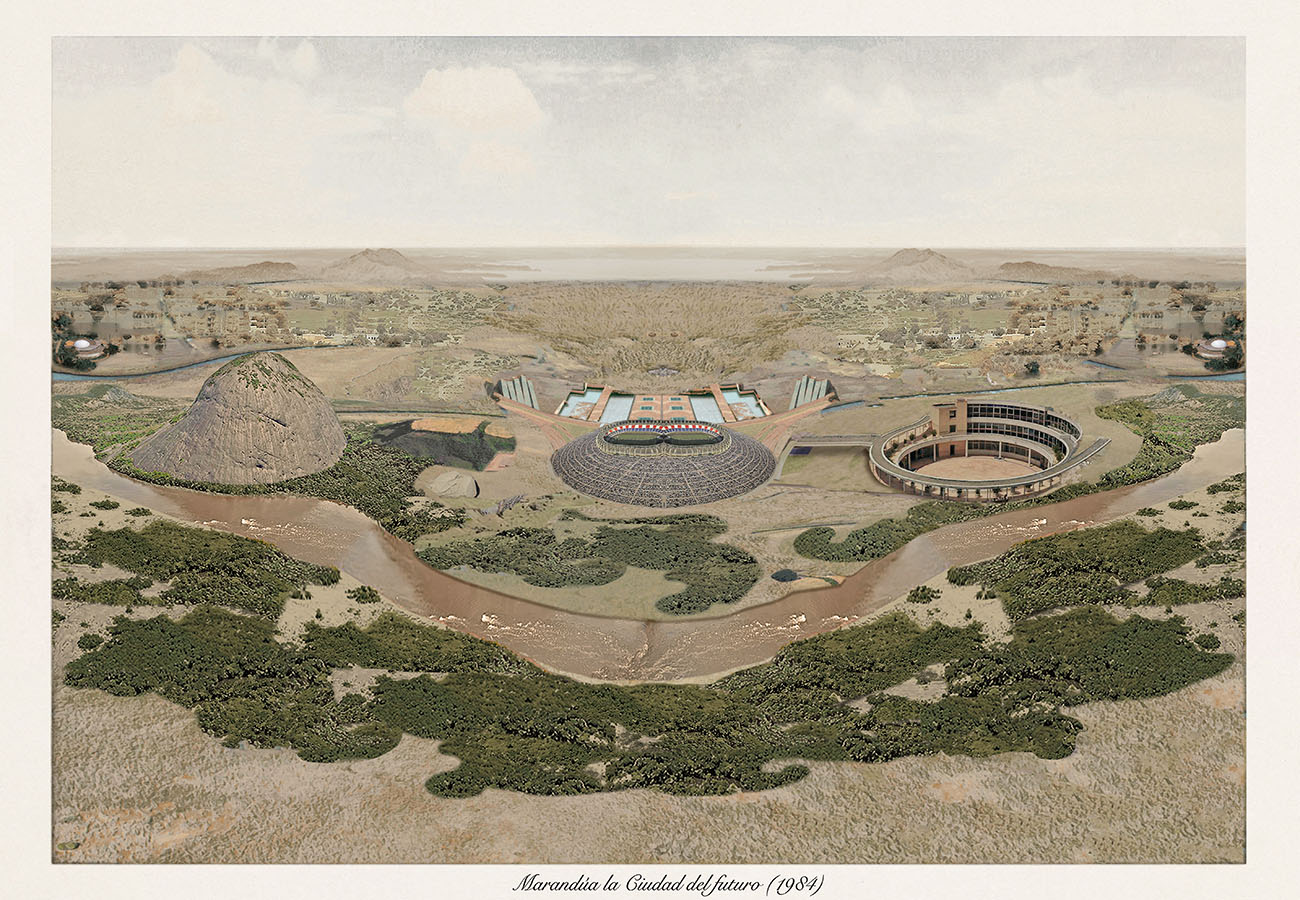

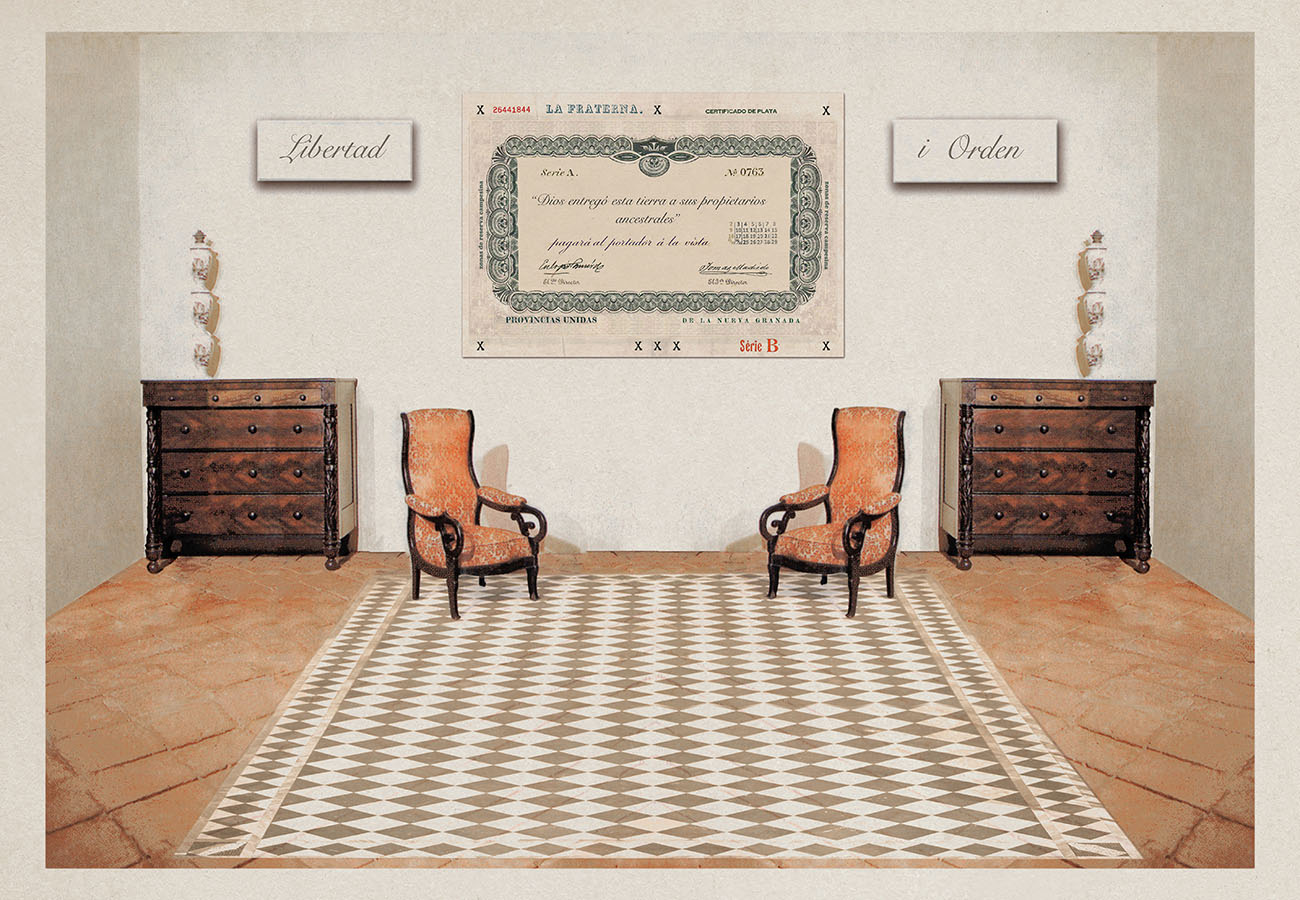

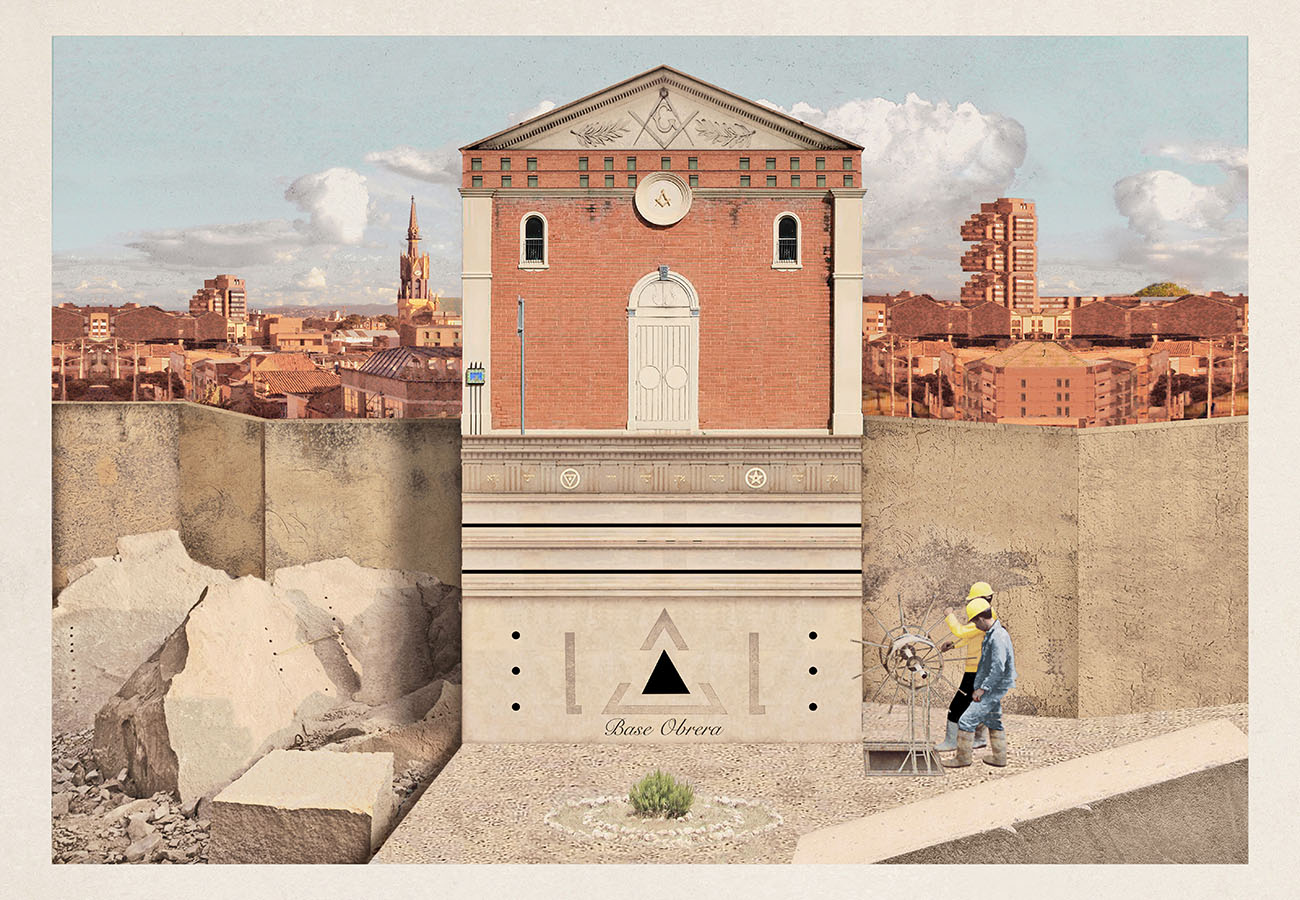

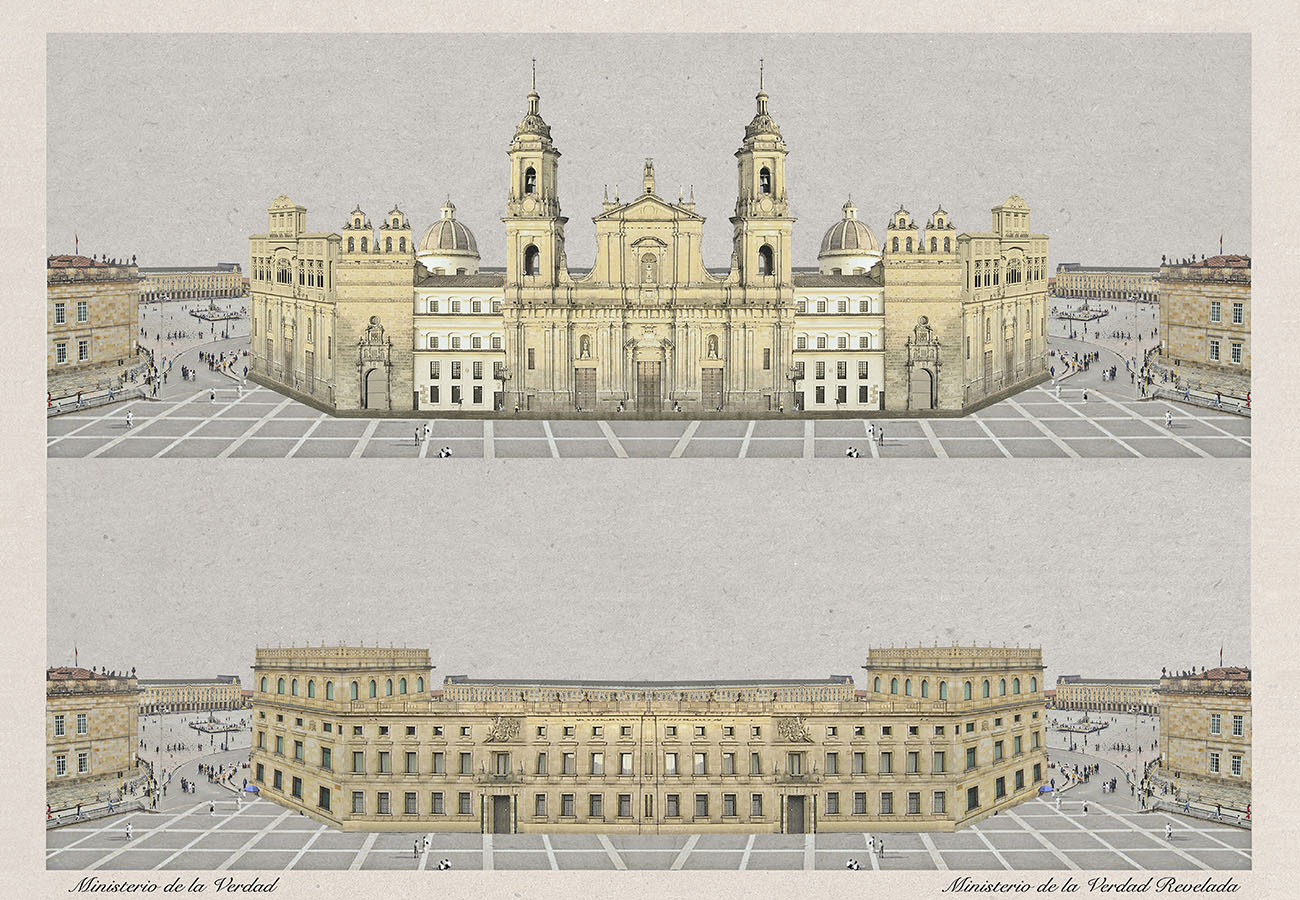

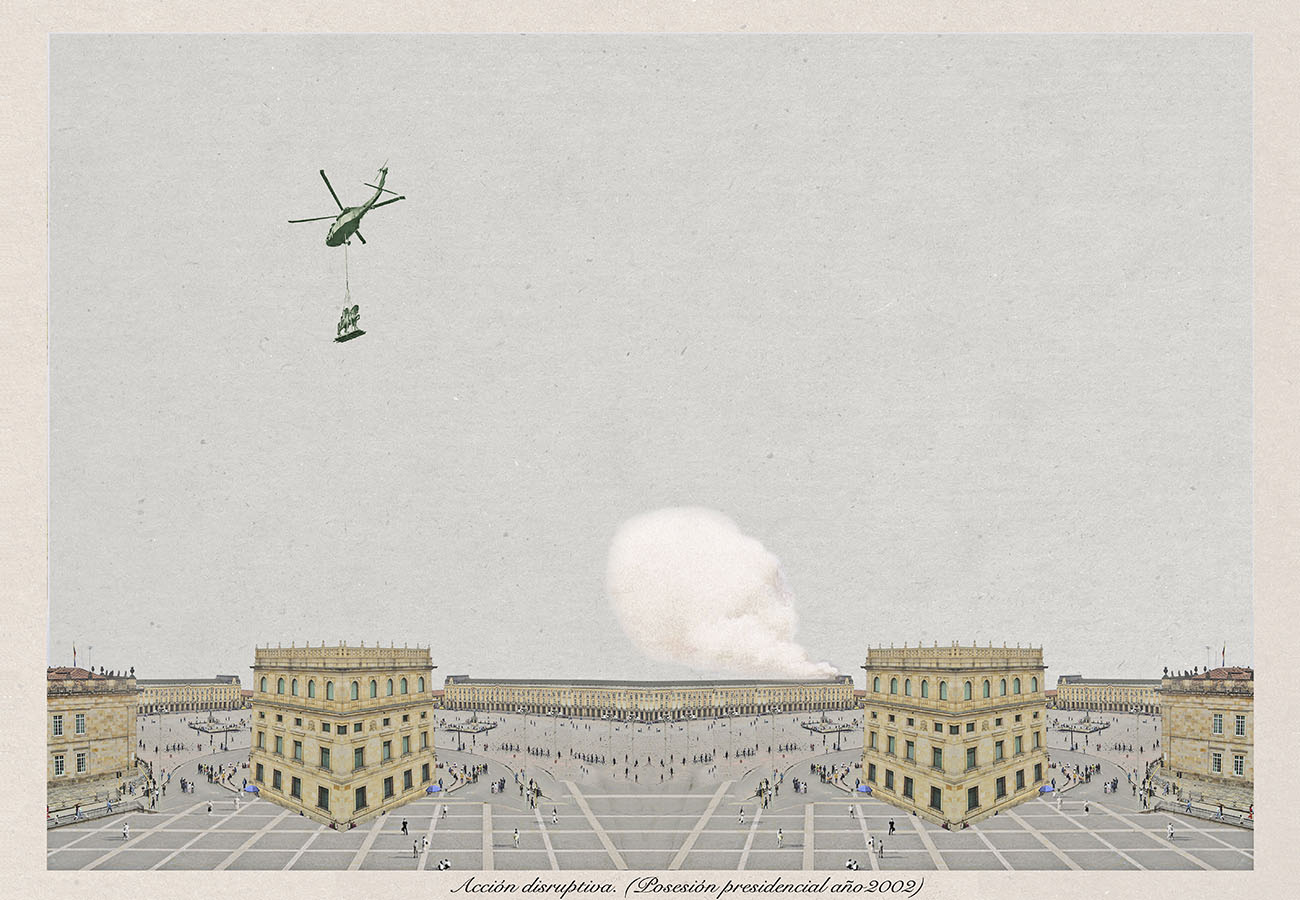

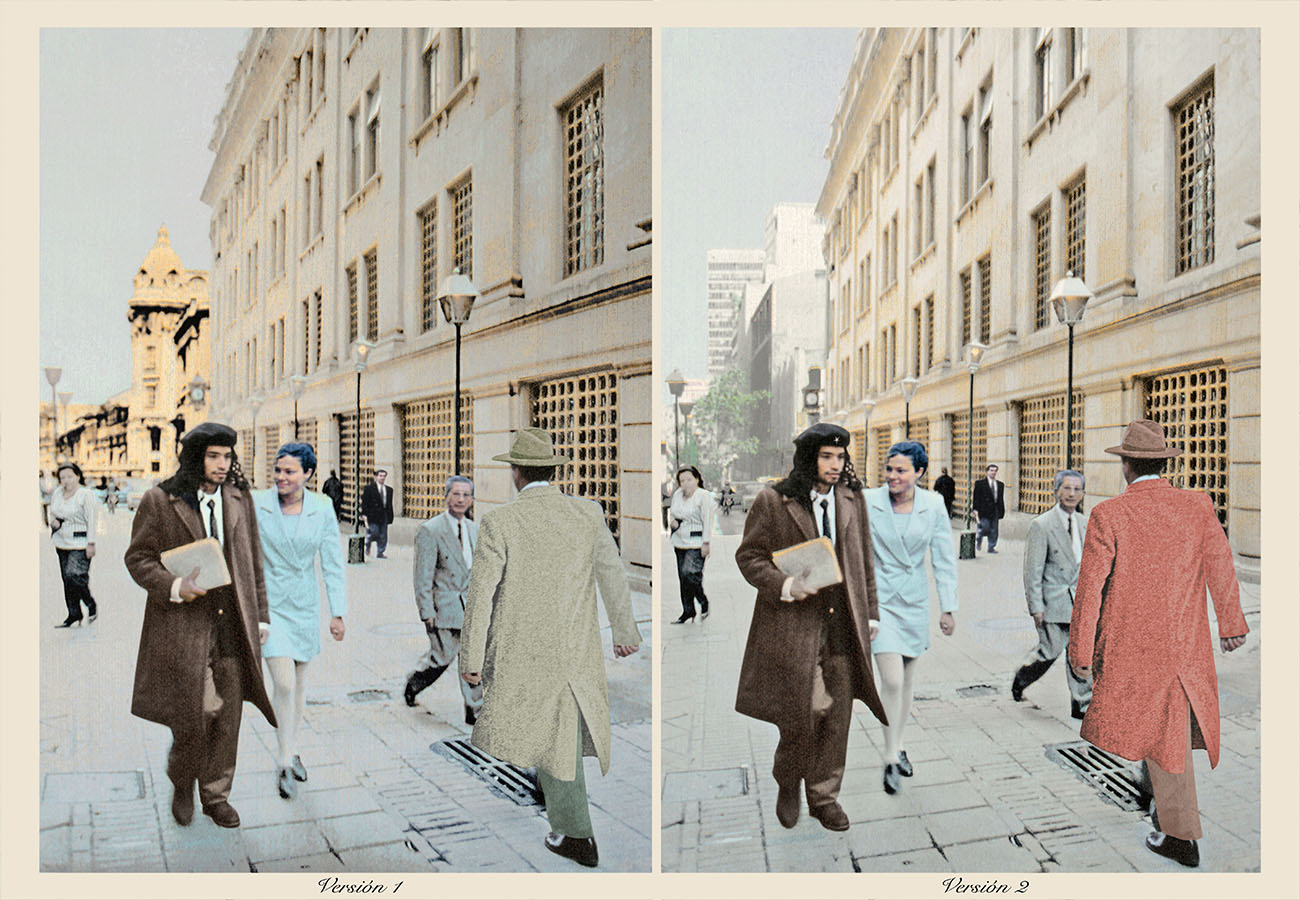

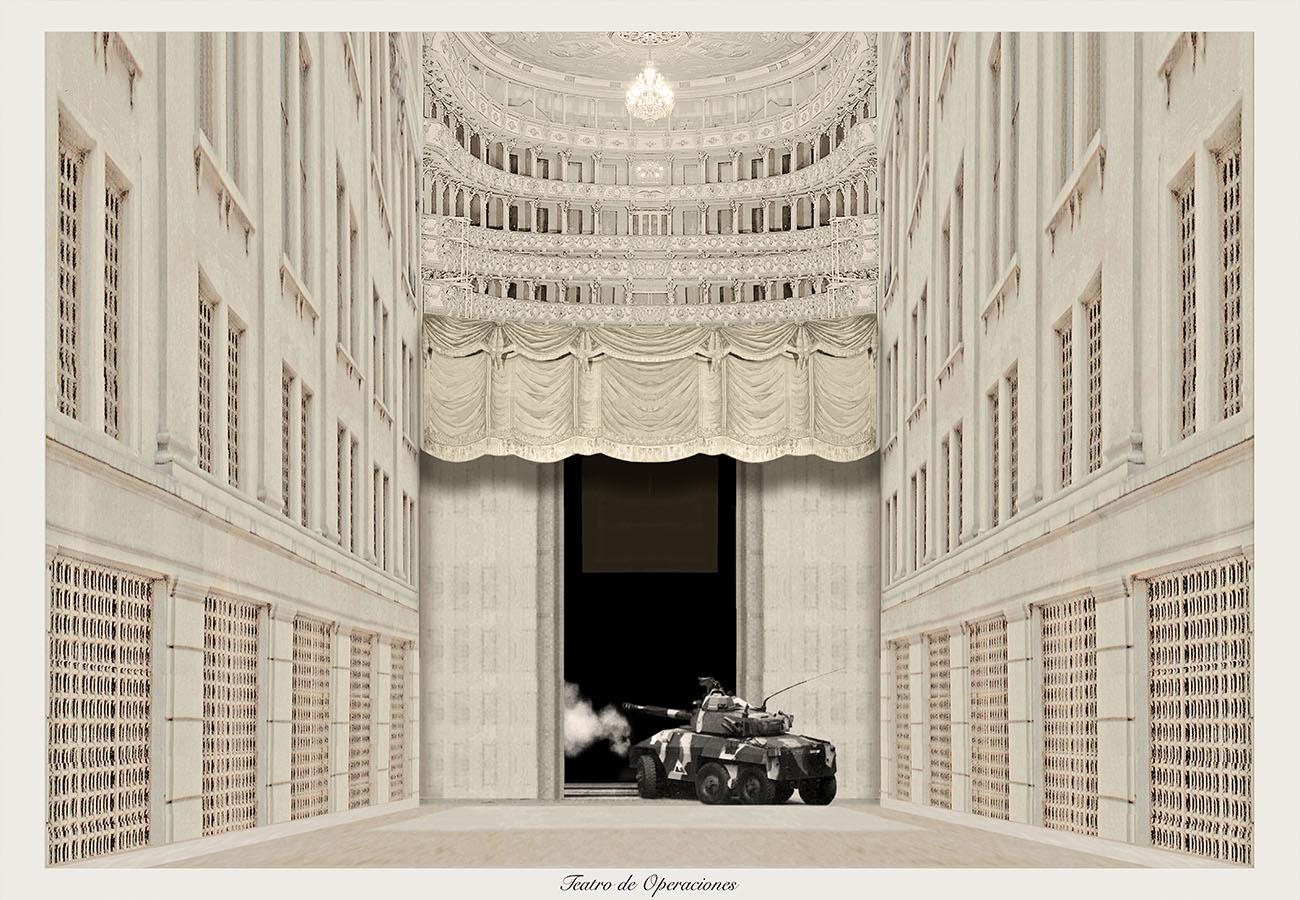

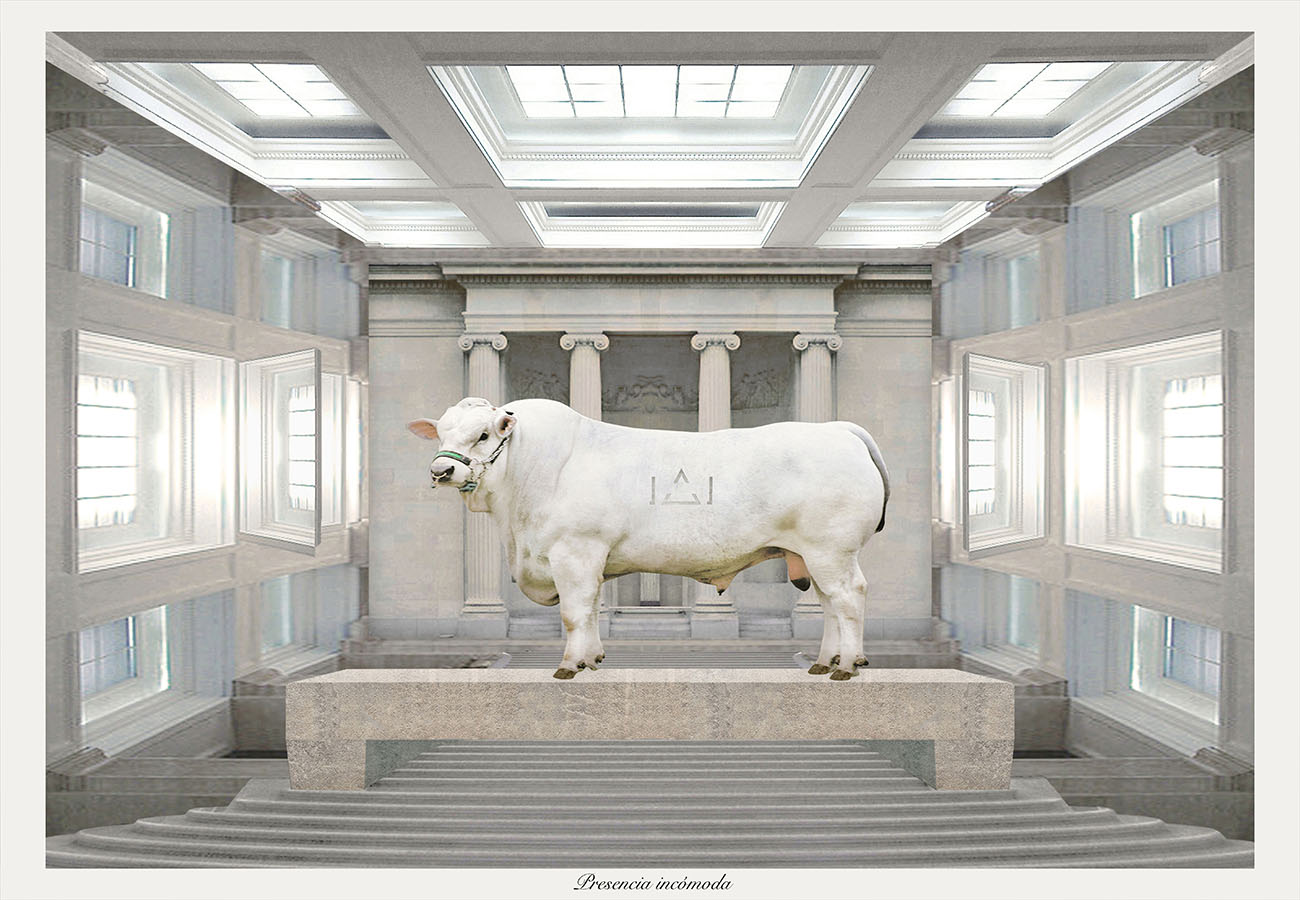

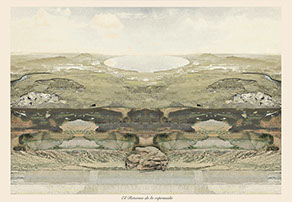

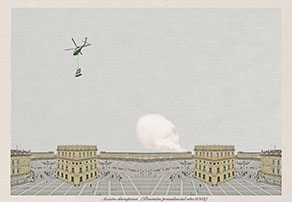

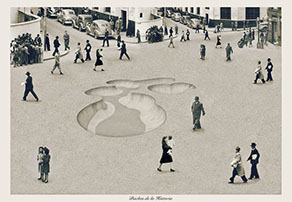

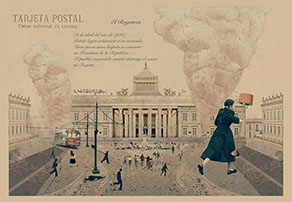

Son éstas, algunas ficciones en imagen en relación a un proyecto republicano difícil de asir y lleno de contradicciones. Ficciones y proyectos como Marandúa, la ciudad del futuro, la ciudad utópica que soñó Belisario Betancur en la década de los 80s del siglo pasado que buscaba utópicamente fundar un centro en la periferia del Vichada y que, como lo dictamina cualquier utopía, nunca llegó a construirse. También utilizo, algo indiscriminadamente y con una interpretación muy libre, aspectos visuales del código masónico, de las ideas de la ilustración y retazos de la teoría del estado moderno como molde simbólico de ciudades imaginarias y alegóricas que tal vez existan en algún lugar de nuestra mente como modelo de las ciudades que si existen. De todos modos, el resultado irradia cierto pesimismo que se localiza en la idea de que nuestro sistema republicano ha sido y aún es disfuncional o en todo caso distorsionado por un bien común secuestrado por la ambición de unos pocos. Por esto último, se podría decir, que si el estado es incapaz o indiferente al gestionar el bien común para todos sus ciudadanos, la república misma, como modelo de sociedad, se vuelve una ficción. Pero nada es tan simple y lo que se dice promete mas de lo que se logra. Las imágenes siempre son intentos de síntesis parciales y provisionales de todo lo que no sabemos explicarnos de otra manera. Como los mitos, las imágenes evolucionan en otro plano por lo tanto siempre estarán marginadas de sus explicaciones y justificaciones.

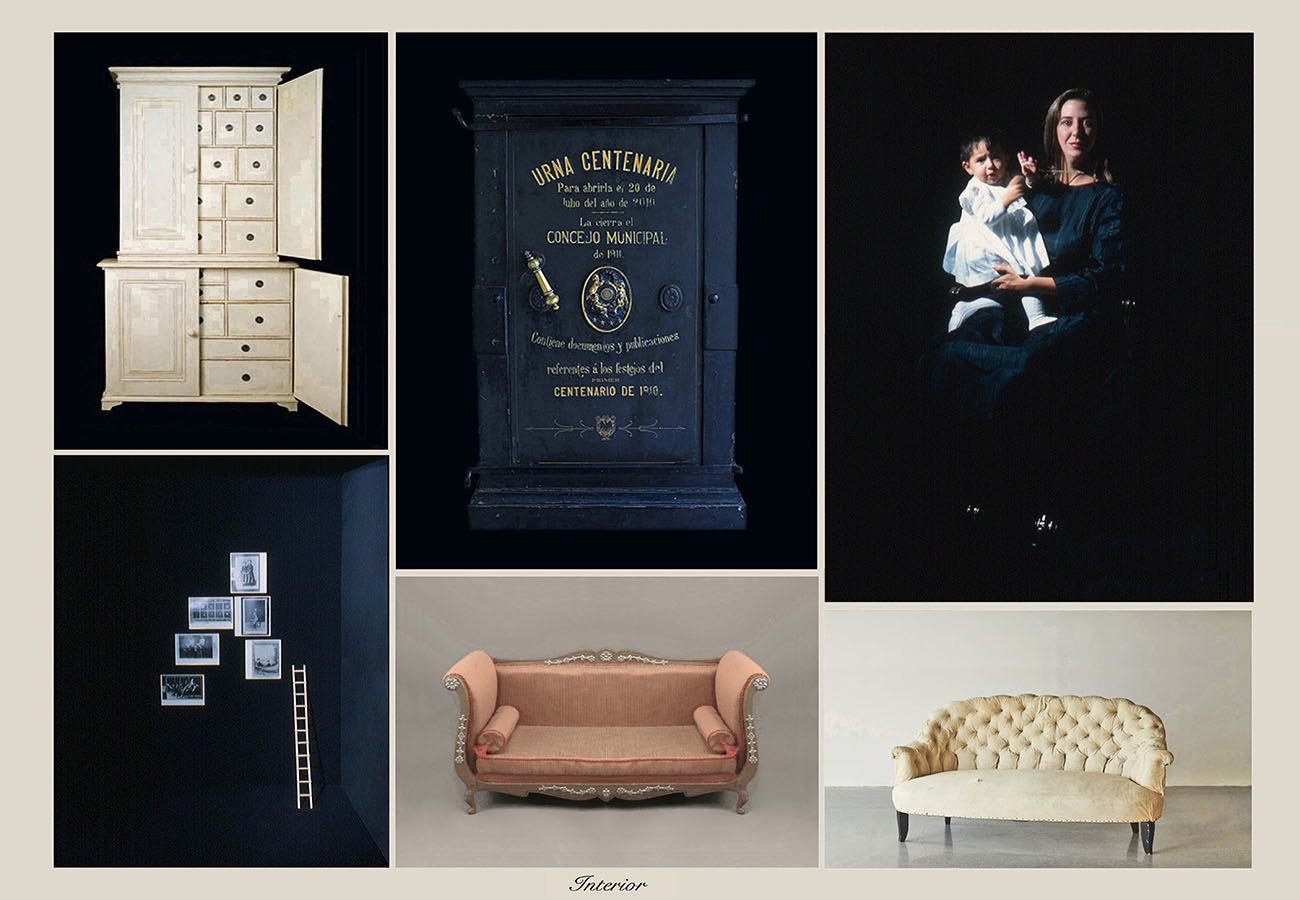

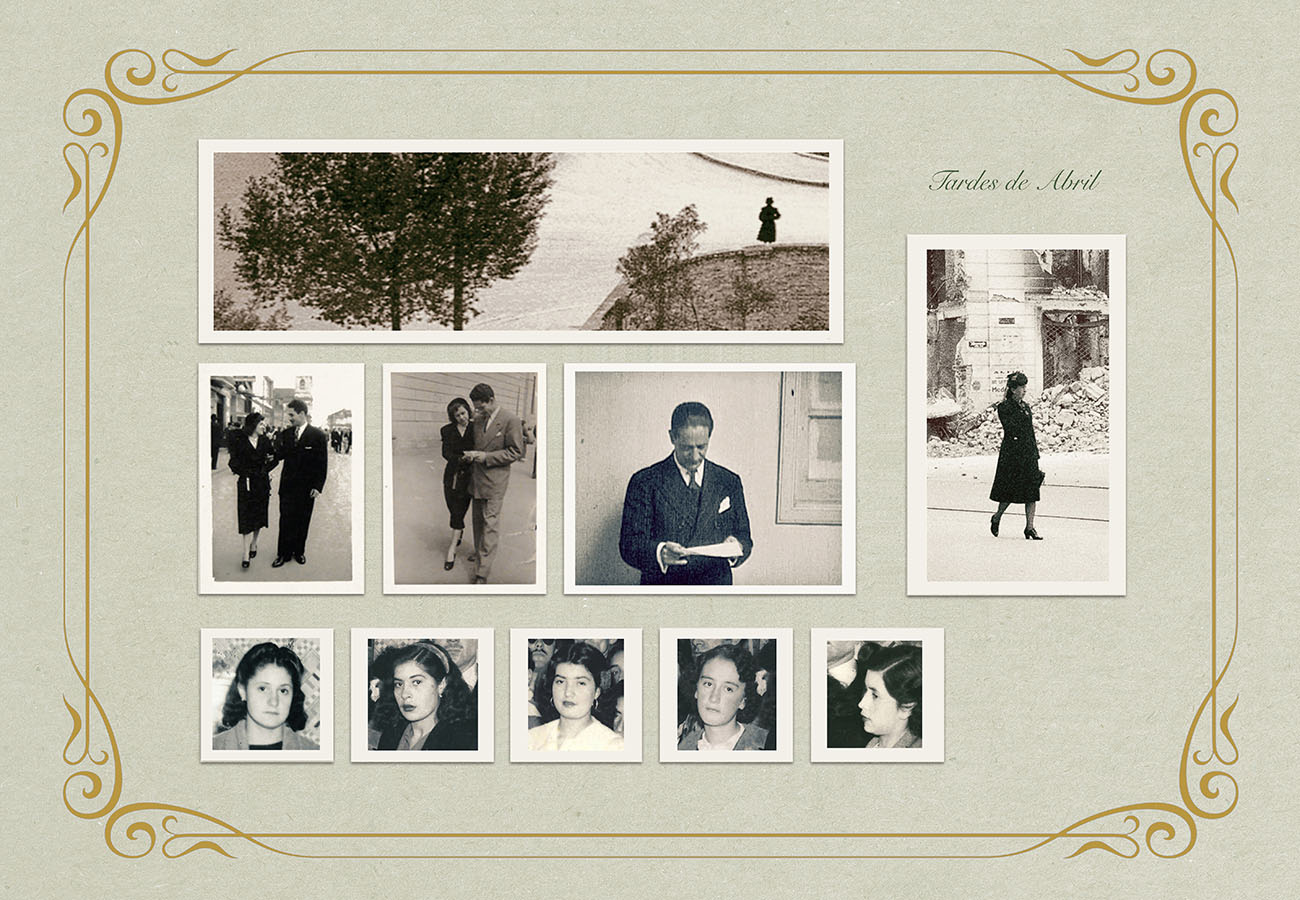

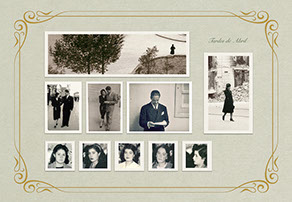

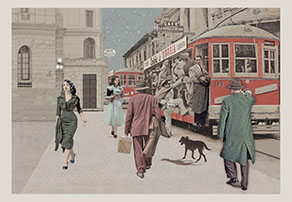

Por otra parte están los teatros de la historia, de la memoria, espacios en que los detalles de lo que fue y se consolidó como forma o verdad se van modificando poco a poco en otras versiones del mito. Fragmentos que se reordenan en otros contextos de la imaginación y la conmemoración. Las mitologías de fundación suelen despertar y salir a pasear en las conmemoraciones. Cada vez más, con el paso del tiempo, los detalles se pierden, la vivencia directa se aleja, los relatos y las imágenes adquieren una cualidad flotante y recombinante que las transforma en figuras del sueño. Aún así como decía un conocido autor: “toda ficción siempre tiene un núcleo de verdad” y algo parecido afirma décadas después otro autor que dialoga con esta idea: “la verdad tiene estructura de ficción”. Pavimentar el río Magdalena o ponerle marquesina a Bogotá, ficciones y proyectos creativos de Gabriel Goyeneche, se convierten en ese algo alegórico que acompaña y revela cosas que la historia “bien contada” a veces no deja vislumbrar. Son los excedentes de la historia, que se desenvuelven en las dimensiones de lo posible imposible. O de lo imposible posible. Cuantos afiebrados sintomáticos de la historia, destejen y tejen construcciones que permanecen como anécdotas pintorescas al lado del camino.

En alguna reunión con amigos Freud afirmó alguna vez que los cuentos tradicionales pueden ser utilizados como recuerdos encubridores o falsos recuerdos, de la misma manera en que un cangrejo ermitaño utiliza una concha vacía para alojarse que cambia a lo largo de la vida por otras que se ajusten al crecimiento de su cuerpo. Las escenas primarias de la infancia personal o los momentos fundantes colectivos hacen lo mismo y buscan los recuerdos encubridores como conchas vacías que habitan y varían a través de la vida de su memoria. Los relatos tradicionales funcionan de la misma manera transformando su vestido constantemente en variaciones del mito, la leyenda y la ficción. Algunos de estos relatos, representaciones e imágenes luego se convierten en los predilectos de la gente sin que se sepa bien la razón para ello, y aunque se haya olvidado para siempre el evento histórico que los originó. Pero nadie puede anticipar con certeza cuales de ellos llegarán a ocupar un lugar en la inacabable serie de transformaciones que colecciona la cultura.